Co-Kreation mit Seidenraupen

Neri Oxman will unsere Welt nach dem Vorbild der Natur gestalten

An der Schnittstelle von Biologie, Design und digitalen Fertigungstechnologien entwickelt die israelisch-amerikanische Architektin, Künstlerin und Designerin Neri Oxman neuartige Materialien und Prozesse, die eines Tages auch von Architekten und Designern genutzt werden könnten. Hier stellen wir einige ihrer Arbeiten vor.

Wearables mit Flügeln, die aussehen wie Muskelfasern, in denen Bakterienkolonien wohnen. Eine flauschige Kuppel, produziert von Seidenraupen, die ihre Fasern über einen von Robotern hergestellten Panzer spinnen. Masken als Übergangsartefakte von Tod und Leben. Neri Oxman und die von ihr gegründete Forschungsgruppe Mediated Matter am MIT nutzen phantastische Ansätze für die Entwicklung ungewöhnlicher Materialien und neuartiger Produktionsprozesse und scheuen sich nicht vor interdisziplinären Kooperationen.

Neri Oxman ist Architektin, Designerin und Künstlerin. Sie prägte den Begriff „Material Ecology“, der ihren Forschungsansatz und Arbeitsprozess erklärt. An der Schnittstelle von Biologie, Design, Materialwissenschaften und digitalen Fertigungstechnologien entstehen neue Techniken, Objekte sowie Design- und Produktionsprozesse. Die Arbeiten von Neri Oxman und ihrem Team wurden unter anderem im Pariser Centre Pompidou, im Smithsonian Design Museum und jüngst im MoMA in New York City ausgestellt.

Silk Pavilion - Ko-Kreation mit Seidenraupen

Mit dem Einbeziehen anderer Spezies in den Designprozess geht eine Gestaltungsphilosophie einher, welche nach Oxman die Zusammenhänge der Welt um uns herum zu erkennen versucht, danach entwirft und gestaltet. Die Mediated Matter Group nutzt bei der Materialherstellung Fähigkeiten und Eigenschaften von nichtmenschlichen Spezies unter ethisch vertretbaren Bedingungen. In einem ihrer jüngsten Projekte untersuchte die Gruppe das Verhalten von Seidenraupen bei veränderten Umweltbedingungen. Ergebnis des Projekts ist ein Pavillon, der von Seidenraupen gesponnen wurde.

An eine rotierende Vorrichtung wurde ein zweidimensionales Gewebe gespannt, auf dem die 17.532 Seidenraupen positioniert wurden. Die computerunterstützte Apparatur drehte sich periodisch im Uhrzeigersinn, damit die Seidenraupen in einer Aufwärtsdrehung arbeiten und ihren Faden gleichmäßig über die Struktur legen konnten, anstatt sich selbst mit ihrem Faden in einen Kokon einzuwickeln. Verpuppten sie sich während des Prozesses trotzdem, wurden sie in einem unter der Vorrichtung installierten Netz aufgefangen. In der herkömmlichen Seidenherstellung und -ernte werden die produzierenden Raupen normalerweise durch Verbrühen getötet. Dies konnte hier ausgeschlossen werden. In einem Zeitraum von zehn Tagen erreichte der Faden des Seidengeflechts die Länge des Erddurchmessers.

Aguahoja – Alternative zu Kunststoffen am Bau

Eine filigrane Struktur aus biokompatiblen Materialien, die sich determiniert zersetzen kann, ist das Ergebnis des Projekts Aguahoja – der Begriff aus dem Spanischen bedeutet: Blatt aus Wasser. Die Aguahoja I Hex-Serie umfasst vier hexagonale Strukturen aus dem Materialgemisch Pektin, Chitosan, Cellulose, Insekten-Exoskeletten und aus Laub-Pigmenten. Die Transluzenz und Viskoelastizität des entstandenen Materials lässt sich vom Pektin ableiten, das außerdem zu den hautähnlichen strukturellen Fähigkeiten beiträgt. Seine Steifigkeit und Festigkeit beruht auf Chitosan und Cellulose und führt zu schalenartigen Struktureigenschaften. Das Ergebnis ist der Ansatz eines Baumaterials aus biopolymeren Verbindungen, die Kohlenstoff binden können, Nährböden für Mikroorganismen bieten und dadurch Nährstoffe liefern. Am Ende seines Lebenszyklus ist dieses Material in der Lage, sich im Wasser abzubauen, wodurch alle seine Bestandteile wieder zurück ins Ökosystem geführt werden.

Wearables - Lebende Materialien

Oxman und ihr Team versuchen in ihren Experimenten unter ökologischen Aspekten Materialien zu entwickeln, die in alltäglichen Objekten anwendbar sein werden, dabei äußerst flexibel in ihrer Form sind und mit materialproduzierenden Lebewesen kooperieren. Diese Materialien der Zukunft können nicht mehr eindeutig zwischen Organischem und Anorganischem unterschieden werden. Wie schafft man es aber, ein Objekt als ein Materialsystem zu entwickeln, zum Beispiel ein Kleidungsstück zu entwerfen, das Energie produziert, die sein Träger in anderer Form nutzen kann? Oxman beantwortete bereits 2015 diese Frage bei einer TED-Konferenz in Vancouver. Dort präsentierte sie das weltweit erste Wearable Mushtari, ein im 3D-Druck hergestelltes Kunstobjekt, das synthetische Biologie mit additiver Multimaterial-Fertigung kombiniert.

Die 3D-gedruckten Wearables bestehen aus 58 Meter langen Flüssigkeitskanälen, ähnlich dem menschlichen Verdauungstrakt, die wie eine mikrobielle Minifabrik funktionieren. Dies geschieht durch eine symbiotische Beziehung zweier Organismen, einer fotosynthetischen Mikrobe, wie Cyanobakterie oder Mikroalge mit kompatiblen Mikroben, wie Kolibakterien. Die fotosynthetische Mikrobe wandelt Sonnenlicht in Saccharose um, die dann von den kompatiblen Mikroben in Pigmente, Medikamente, Lebensmittel oder Düfte umgewandelt werden kann. Diese Form der mikrobiellen Symbiose kommt als Phänomen in der Natur häufig vor. Angewendet auf tragbare Objekte könnte es bald Kleidungsstücke geben, die ihre Träger nicht nur schützen, sondern auch anderweitig versorgen.

Vespers Series – Vom Tod zum Leben

Eine weitere Studie, die diesen Ansatz unterstützt, ist Vespers, eine Serie von Objekten, an denen Oxman und ihr Team untersuchen, „was es bedeutet, (mit) Leben zu gestalten“. Die Serie erforscht die Möglichkeiten von Wearables sowie von Gebäudehüllen, die sich nicht nur durch ihre Formen, sondern auch in ihrer Zusammensetzung an die Umgebung anpassen können. Durch eine chemische und sogar genetische Oberflächenzusammensetzung wird die zu tragende Hülle sowohl auf den Körper als auch auf die Umgebung zugeschnitten, auf und in der sie „lebt“. Nach Oxman könnten in der Zukunft intelligente Verpackungs- oder Oberflächenbeschichtungen entstehen, die beispielsweise Kontaminationen erkennen können. Oder in der Architektur könnten Gebäudehüllen entwickelt werden, die auf Umgebungsbedingungen reagieren und sich in Echtzeit anpassen.

Das Konzept der Vespers Series ist sowohl kulturell als auch poetisch geprägt. Ausgangsobjekt ist eine Totenmaske. Nach dieser Maske werden Werkzeuge, Techniken und Technologien entwickelt, die programmierbare Materie und programmierbares Leben miteinander kombinieren. Die Sammlung umfasst drei Serien. Die erste Serie zeigt die Totenmaske als kulturelles Artefakt. Die mythische Vorstellung, dass die Seele aus dem Tod in einen neuen Lebenszustand überführt werden kann, inspirierte das Design der Masken in der zweiten Serie, die den Übergang von der Maske als kulturelles Relikt in der Serie I zu einer biologischen Schnittstelle in der Serie III darstellt.

Die inneren Strukturen von Vespers II sind durch parametrische Algorithmen so konzipiert, dass sie den in der Natur vorkommenden Strukturen entsprechen. Mit räumlichen Algorithmen werden codierte Oberflächenfärbungen und einfache Geometrien der ersten Serie in farbige Stränge innerhalb transparenter, gekrümmter Volumina der zweiten Reihe umgewandelt.

Die Vespers-III-Serie kombiniert lebende und nicht lebende Materialien zu Hybriden und nutzt die Erkenntnisse der ersten Serie. In Vespers III sind Computerdesign, additive Fertigung und synthetische Biologie miteinander verbunden, um Objekte digital herzustellen, die lebende Mikroorganismen lenken, um Pigmente zu produzieren. Dazu nutzt das Team 3D-druckbare, bioaktive Materialien, um die biologische Reaktion lebender Mikroorganismen räumlich abzubilden.

Evolutionäre Materialien

Oxmans Studien und Projekte präsentieren Beispiele einer Bibliothek von Materialien und Prozessen, die eines Tages für Architekten und Designer verfügbar sein könnten. Sie zeigen, wie das Zusammenspiel von Biologie, Architektur, Ingenieurwesen und Design neue Methoden der Objektherstellung und des Bauens hervorbringen könnte, mit Materialien, die sich anders verhalten als herkömmliche. Vielleicht werden in der Zukunft ganze Städte aus Materialien gebaut, die Licht produzieren, Energie speichern und selbst auf veränderte Umweltbedingungen reagieren können. Andere Spezies errichten solche Wohnstätten und überleben damit seit fast 100 Jahrmillionen: wie die Ameisen.

Neri Oxman am MIT

neri.media.mit.eduMediated Matter Group

www.media.mit.edu/groups/mediated-matterMehr Stories

Olympia und Design

Ausstellung White Out in der Mailänder Triennale

Schluss mit Schluss mit lustig?

Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden

Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Mit Farbe gestalten

Studio Wok und India Mahdavi über Atmosphäre, Zurückhaltung und Emotion

Farbe als Werkzeug

Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics

Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Details Farbe bekennen

Mehr Gestaltungsspielraum für die Profile von Schlüter-Systems

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Möbel à la carte

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk - Teil 1

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Grüner Stahl fürs Bad

CO₂-neutrale Duschflächen und Waschtische für die Sanitärplanung

Besonders hart und kratzfest

PVD-Beschichtungen für stark frequentierte Bäder

Offenes Zukunftslabor

Frankfurt RheinMain ist World Design Capital 2026

Re-Use, das neue Normal

Das Klimafestival rückt erstmals Innenarchitektur in den Fokus der Bauwende

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

Im Kreis gedacht

Strategien für lang lebende Möbel bei Brunner

Wenn Räume Geschichten erzählen

Wie der Traditionseinrichter Christmann mit digitaler Technik Wohnlichkeit erzeugt

Architects Space

Treffpunkt für Architektur, Planung und Design auf der DOMOTEX 2026 in Hannover

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

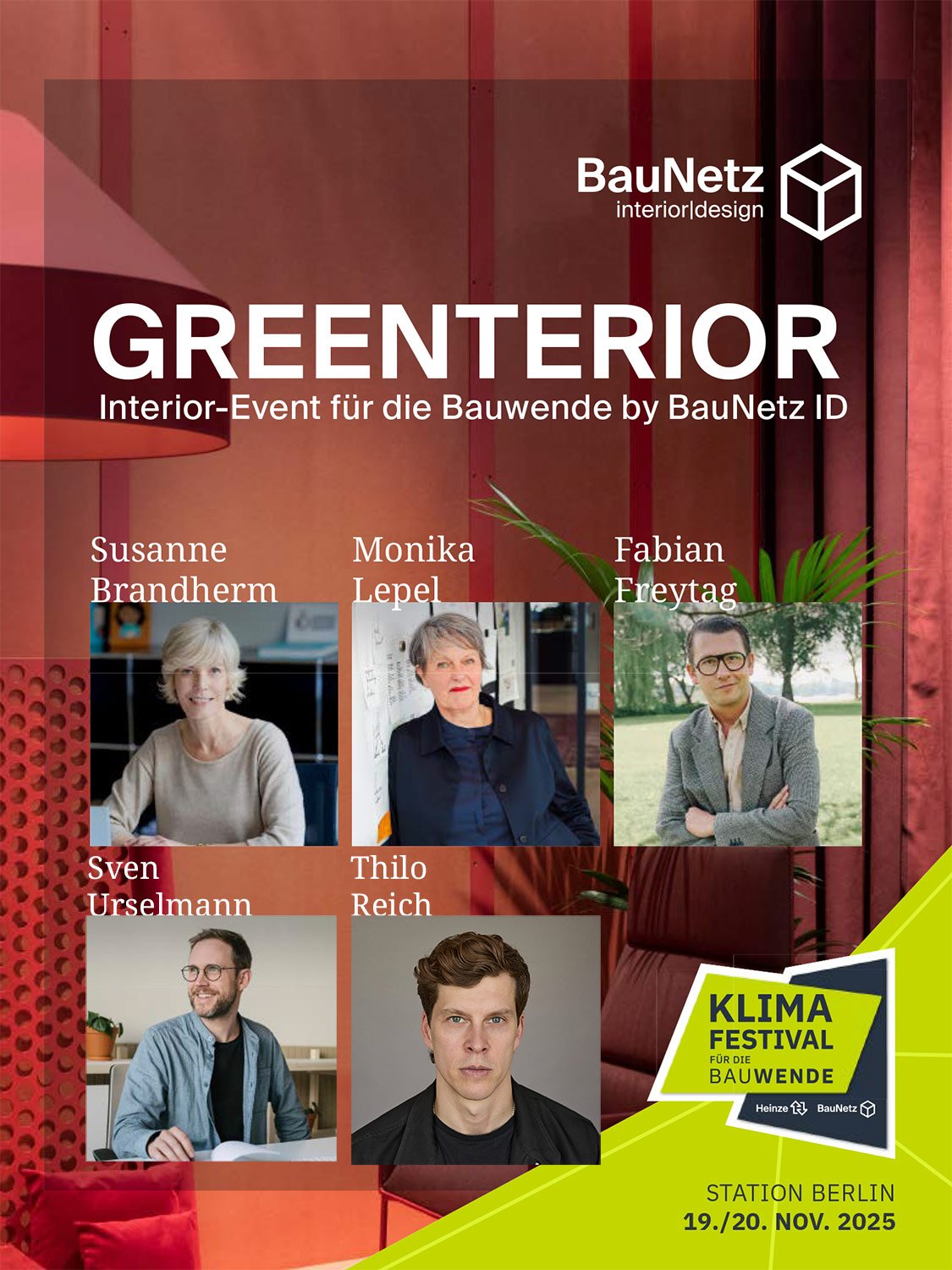

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Werkzeugkasten der Möglichkeiten

Rückblick auf die Dutch Design Week 2025

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Green Office als Komplettpaket

Assmann gestaltet zirkuläre Arbeitswelten und nachhaltige Lösungen für die Zukunft

Bereit für eine neue Arbeitswelt

String Furniture bringt System in die Bürogestaltung

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut