Das Waschwunder aus Marseille

1 / 9

Seifen aus Frankreich haben Hochkonjunktur. Als sogenannte Naturseifen avancieren sie auf den Seiten internationaler Lifestylemagazine und im ausgewählten Produktsortiment teurer Kosmetikläden und Online-Shops zum Must-Have am Badewannenrand. Hergestellt von stolzen Handwerkskünstlern in kleinen Manufakturen entsprechen sie dem zeitgenössischen Verständnis von Exklusivität und weltgewandtem Qualitätsbewusstsein. Die Region um die südostfranzösische Hafenstadt Marseille, der größten Stadt in der Provence, ist das weltbekannte Herz französischer Seifenproduktion.

Die „Savon de Marseille“ steht als Synonym für über Jahrhunderte gepflegte Tradition. Marseiller Seife wurde und wird für alles empfohlen: zur Körperpflege, zur Wäsche von Seide, Spitze und Babykleidung, zur Zahnpflege, gegen Flecken und Krämpfe. Mit ihr wurden Hauswände gereinigt und Blattläuse bekämpft. Doch ist die Bezeichnung „Savon de Marseille“ mittlerweile kein geschützter Begriff mehr. Der Kenner achtet auf die Art der Produktion und den Gehalt an pflanzlichem Öl.

Eine Jahrtausend alte Kunst

Auf einer Tontafel der Sumerer findet sich das erste bekannte Seifenrezept der Menschheit. Die älteste vollständige Quelle, in Keilschrift auf das Täfelchen geritzt, stammt aus der Zeit von 2.500 vor Christus. Am Reinigungsprinzip des heute so beliebten Kosmetikprodukts hat sich über die Jahrtausende nichts geändert: Aus verbrannten Pflanzen und Hölzern gewannen die Sumerer alkalische Pottasche – der Begriff alkalisch stammt von dem arabischen Wort al-quali und bedeutet nichts anderes als Pflanzenasche – die mit Ölen verkocht wurde. Durch die chemische Reaktion des Öls mit der Lauge entsteht eine Substanz, die Seife, die zum einen die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzt, und zum anderen ansonsten wasserunlösliche Fette, Bestandteil der meisten Arten von Schmutz, im Wasser löst. Doch kam das alkalische Gemisch in damaliger Zeit nicht zur Reinigung, sondern als Heilmittel für Verletzungen zum Einsatz. Der Reinigungseffekt, aus heutiger Sicht verantwortlich für die vermeintlich heilende Wirkung, blieb von den Sumerern noch unerkannt. Erst Jahrtausende später priesen die Römer die körperpflegende Wirkung der Seife. Sie hatten sich den kosmetischen Gebrauch in ihren germanischen und gallischen Provinzen abgeguckt.

Seife in ihrer heute bekannten Form geht auf die Künste arabischer Seifensieder im 7. Jahrhundert zurück. Sie ersetzten als erste die Pottasche durch alkalische Salze und erhitzen die Bestandteile so lange, bis ein Großteil des Wassers verdunstete, die ölige Masse fest wurde und sich portionieren ließ. Das Seifenstück war erfunden. Das Wissen gelangte über das arabisch besetzte Spanien nach Frankreich, das neben Spanien als erstes Zentrum der abendländischen Seifenproduktion galt.

Le Savon de Marseille

Marseille wächst zur führenden mediterranen Seifenmetropole heran. Das Geschäft blüht und im 16. Jahrhundert entwickelt sich die Seifenherstellung vom Handwerksgewerbe zur Kleinindustrie. Marseiller Seifensieder beliefern nicht nur den Norden ihres eigenen Landes, sondern treiben regen Handel mit Deutschland, England und Holland. 1660 gibt es 7 Seifenmanufakturen in Marseille, die jährlich 20.000 Tonnen Seife produzieren.

Colbert, als Finanzminister des Sonnenkönigs bekannt für seine straffe Wirtschaftspolitik, legte den Grundstein für den Ruhm der Marseiller Seife.

1688 erlässt Colbert ein Edikt, das detaillierte Produktionsanweisungen vorgibt, und erschafft mit diesem Reinheitsgebot ein noch heute gültiges Qualitätssiegel. Ausschließlich pures Olivenöl durfte zur Herstellung der „Savon de Marseille“ verwendet werden. Als besonders hochwertig galten Seifen mit mindestens 72 Prozent reinen Öls. Auch wurde festgelegt, dass während des Trocknungsprozesses die Fenster offen zu halten seien. Bei Tag und bei Nacht, mit Ausnahme von schlechtem Wetter. In den Monaten Juni, Juli und August hatte die Arbeit zu ruhen. Wer sich an Colberts Produktionsvorschriften nicht hielt, riskierte enteignet und aus der Provence ausgewiesen zu werden.

Noch heute wahren Manufakturen wie beispielsweise die Savonnerie Marius Fabre oder die Savonnerie Rampal Latour aus Salon de Provence die damals begründeten Traditionen. Von Generation zu Generation wird das Wissen in den kleinen Familienbetrieben weitergegeben. Die Werkstätten haben Museumscharakter. Die Herstellung der Seife ist ein langwieriger Prozess mit verschiedenen Etappen, über die der Seifensieder wie ein Künstler wacht. An Tagen, an denen der Mistral weht, stehen die Fenster auch heute noch offen, damit der Wind den Trocknungsprozess vorantreibt. Das ist sympathisch und kommt bei Touristen wie Käufern gut an.

Nur wenige Seifenhersteller der Region überlebten die stetige Modernisierung der Haushalte im letzten Jahrhundert. Synthetische Reinigungs- und Putzmittel und die massenhafte Verbreitung technischer Haushaltshilfen wie der Waschmaschine stellten eine nicht zu schlagende Konkurrenz dar. Erst das Öko-Bewusstsein der 1980er Jahre leitete auch eine Renaissance der „Savon de Marseille“ ein. Als französisches Kulturgut wirbt sie mit Natürlichkeit, Regionalität und Traditionsbewusstsein – Werte, die sich weltweit verkaufen lassen.

FOTOGRAFIE ©Marius Fabre

©Marius Fabre

Links

Marius Fabre

www.marius-fabre.frRampal Latour en Provence

www.rampalpatou.comSavon de Marseille

www.savon-de-marseille.comMehr Stories

Grüner Stahl fürs Bad

CO₂-neutrale Duschflächen und Waschtische für die Sanitärplanung

Besonders hart und kratzfest

PVD-Beschichtungen für stark frequentierte Bäder

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

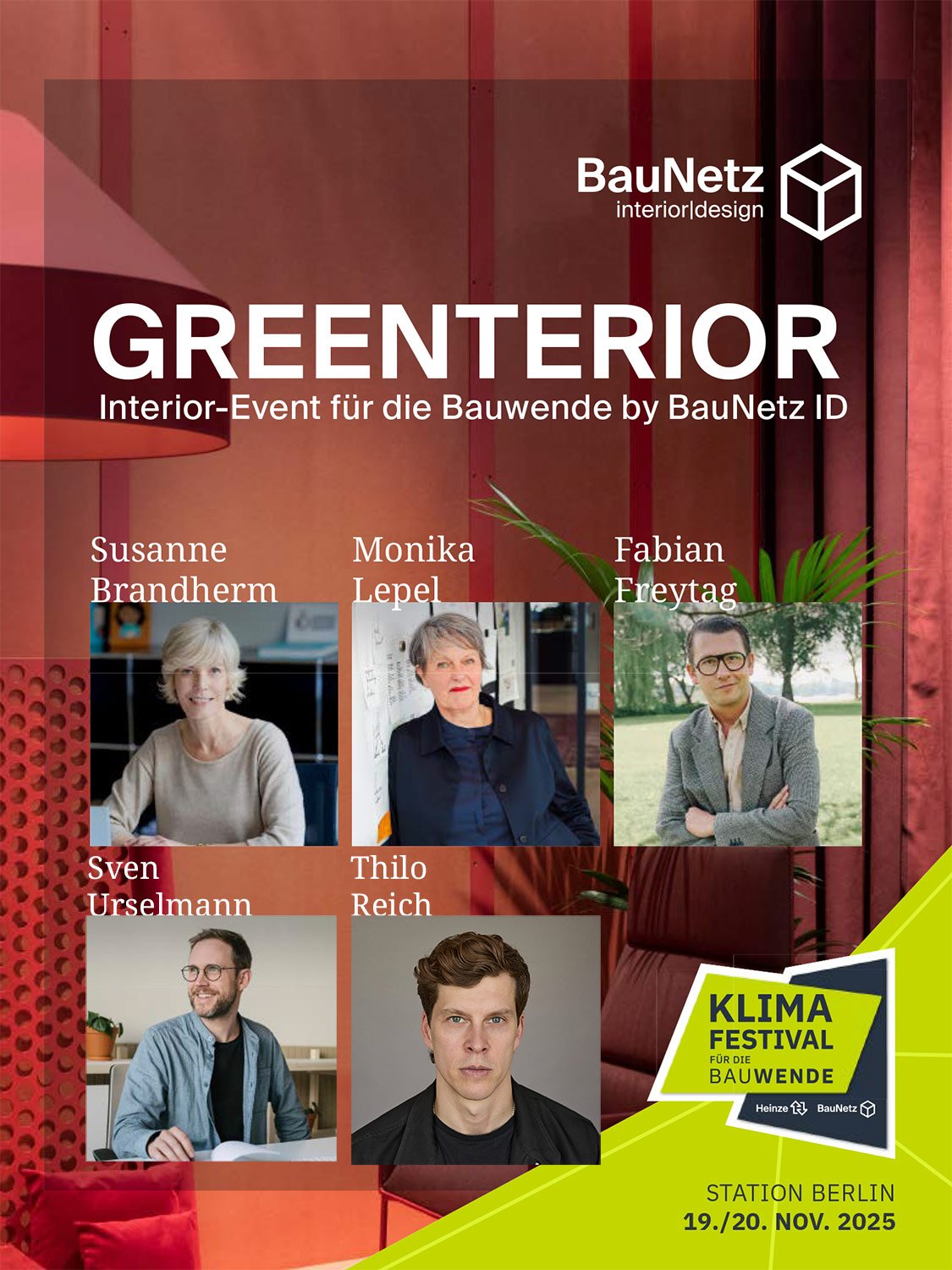

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Entwässerung neu gedacht

Bewährtes Duschrinnensystem von Dallmer mit mehr Gestaltungsfreiheit

Einfache Lösungen mit System

Mehr Planungssicherheit und Komfort im Bad

Gut geplante Badsanierung

Barrierefreie Bäder nachrüsten – so gelingt die Sanierung im Bestand

Händewaschen ohne Anfassen

Berührungslose Armaturen von VOLA für Hotels, Flughäfen und Badezimmer

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG

Rauchzeichen aus dem Abfluss?

Wie Entwässerungstechnik zur Sicherheitslücke beim Brandschutz werden kann

Zwischen Zeitenwende und Tradition

Unsere Highlights der Munich Design Days und des Münchner Stoff Frühlings

Charaktervolle Bäder

Vier Planende geben Einblick in ihre persönlichen Gestaltungsansätze

Wellness für Zuhause

Wie das Badezimmer zur persönlichen Oase wird

Wellen, Wärme, Wohnlichkeit

Best-of ISH 2025

Maximale Gestaltungsfreiheit

Befliesbare Duschrinnen für dünne Bodenbeläge

Outdoor mit System

Clevere Lösungen für Außenbereiche von Schlüter-Systems

ITALIENISCHE HANDWERKSKUNST

Mit Möbeln, Leuchten und Textilien gestaltet SICIS ganzheitliche Wohnwelten

Farbenschöne Bäderwelt

Einfache Badgestaltung mit dem Farbfächer von Bette

Glas im Großformat

Das Material Vetrite von SICIS bringt Vielfalt ins Interior

Bunte Bäder

Bette präsentiert neues Farbkonzept

NACHHALTIGKEIT TRIFFT DESIGN

GREENTERIOR by BauNetz id auf dem Klimafestival 2025

Barrierefreier Komfort

Generationenübergreifende Badplanung mit Schlüter-Systems

Begehbare Kunstwerke, Teil 2

Weitere Gestalter*innen teilen ihre spannendsten Bodengeschichten mit uns

Vom funktionalen Raum zum designorientierten Lebensbereich

Wie Dallmer die Entwicklung des Badezimmers mitgestaltet

Made in Berlin

Drei originelle Badlösungen aus der Hauptstadt

Best-of Salone del Bagno 2024

Die wichtigsten Badtrends aus Mailand

Baden ohne Reue

Wie das Wannenbad mit Nachhaltigkeit in Einklang gebracht werden kann

Einmal um die Welt

180-seitiger Katalog gibt umfassende Einblicke in das Portfolio von Vola