Vom Eckkonflikt zum Lieblingsraum

Geschichte und Gegenwart des Berliner Zimmers in fünf Beispielen

Zu dunkel, zu stickig und ein Durchgangszimmer: Das „Berliner Zimmer“ hat trotz – oder gerade wegen – seines Imageproblems Kultstatus erreicht. Wir haben uns vier aktuelle Umbauprojekte und ein Museum angeschaut, um dem Phänomen auf den Grund zu gehen.

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts stiegen die Ansprüche des Bürgertums: Neben Küche, Wohn- und Schlafzimmer waren nun auch Räume für Repräsentation und gesellschaftliches Beisammensein gefragt. Doch der Platz in den Berliner Mietshäusern war begrenzt. Um die Wohnfläche zu erweitern, wurden die schmalen Parzellen in die Tiefe bebaut. Aus den einstigen Nebengebäuden entwickelten sich Seitenflügel, die ans Vorderhaus angeschlossen wurden. Mit der Erweiterung der Flächen entstand jedoch ein neues Problem: Dort, wo früher Fenster zum Hof gingen, blockierte nun der Seitenflügel den Zugang zum Tageslicht. Die Lösung? Der Raum wurde in den Seitenflügel verlängert, sodass gerade genug Außenwand für ein unschön in die Ecke gerücktes Fenster blieb. Das Berliner Zimmer war geboren. Flexibel war es von Anfang an: groß genug, um als Repräsentationsraum des Vorderhauses zu gelten, und funktional genug, um Teil des Wirtschaftsflügels zu sein. Häufig diente es als Esszimmer, da es auf halbem Weg zur Küche lag. Bis 1925 blieb das Berliner Zimmer ein fester Bestandteil des Wohnungsbaus, bevor neue Bauvorschriften die Errichtung von Seitenflügeln untersagten. Heute erlebt es eine Renaissance – als Dreh- und Angelpunkt moderner Wohnkonzepte, die Offenheit und Vielseitigkeit verlangen.

Entlang der Brandwand: Studio Loes

Maßgefertigte Einbaumöbel lösen die verwinkelte Struktur der 205 Quadratmeter großen, von Studio Loes umgebauten Altbauwohnung MOMM harmonisch auf. Signet der Wohnung in der Mommsenstraße im Bezirk Charlottenburg ist die durchgehende Verkleidung der Brandwand – von den zur Straße orientierten Repräsentationsräumen bis zu den privaten Bereichen im hinteren Wohnungsteil. Entlang dieser Achse variieren die Holzeinbauten je nach Raum in Form und Funktion: Im Wohnzimmer erhebt sich der „Berg aus Büchern“, ein erklimmbares Regal aus Walnussholz, das sowohl skulpturaler Blickfang als auch eine praktische Bibliothek ist. Im schmalen Flur reduzieren sich die Einbauten zu flachen Wandverkleidungen mit Aussparungen für Kunstwerke, während sie im Ankleideraum zum großzügigen Stauraum mit U-förmigem Abschluss anwachsen. Auch das Berliner Zimmer, das durch den Umbau zur Küche wurde, liegt an dieser zentralen Achse und bildet nun das Herzstück der Wohnung. Entlang der Brandwand ziehen sich bis fast unter die Decke reichende Einbauten aus hell lasiertem Holz mit integrierter Arbeitsfläche. Der Raum wird von einer dezentral platzierten Kücheninsel aus Edelstahl dominiert. Dieses massive Element bündelt alle Küchenfunktionen, wirkt aber durch seine hochglanzpolierten Fronten, die den Fußboden spiegeln, überraschend leicht und elegant. Die berüchtigte dunklere Seite des Berliner Zimmers wird durch die Einbauten optimal genutzt, während die hellere Hälfte mit einem großen ovalen Esstisch zum Verweilen einlädt.

Farbenfrohe Bühne für Alltag und Begegnung: DAX I

Einen ähnlichen Ansatz für die Zonierung des Berliner Zimmers hat das Büro Dax I beim Umbau einer Altbauetage in der Schlüterstraße gewählt. Auch dort wurde der Arbeitsbereich der Küche in der dunkleren Hälfte des Raums positioniert, während sich der Essplatz auf der lichtdurchfluteten Seite befindet. „Küche“ – so wollen die Architekt*innen von Dax I diesen besonderen Raum eigentlich gar nicht nennen. Beim Umbau der 300 Quadratmeter großen Wohnung haben sie das klassische Berliner Zimmer vielmehr in eine Bühne für verschiedenste Alltagssituationen transformiert: Entstanden ist, nach Einschätzung der Planer*innen, „ein schöner Raum, der einen mit offenen Armen empfängt und doch leise und beruhigend in Grün wirkt“. Die Kücheninsel mit halbrundem Abschluss sowie eine viertelkreisförmige Sitzecke aus Bouclé-Stoff mit klassischer Pfeifenlehne laden zu Genuss und zu zwangloser Begegnung ein. Über dem runden Saarinen-Tisch sorgt eine große Deckenleuchte für stimmungsvolles Licht, während Vintage-Stühle von Gae Aulenti in Flamingo-Pink lebhafte Akzente setzen. Die erhaltenen Bleiglasfenster mit Hirschmotiven im überdimensionierten Eckfenster verleihen der Sitzecke einen fast rustikalen, aber vor allem sehr gemütlichen Reiz. Ergänzt wird das Behaglichkeitskonzept durch eine versteckte Weinbar, die sich hinter Klapptüren im gegenüberliegenden Einbauschrank verbirgt.

Verborgen unter Gipskarton: Barth und Breker Architekten

Eine ganz andere Herangehensweise, nämlich eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion, wünschte sich die Bauherrschaft einer zuvor stark veränderten Beletage-Wohnung in Schöneberg. Barth und Breker Architekten nahmen sich der Aufgabe an und arbeiteten eng mit einer Restauratorin zusammen, um die Wohnung, die einst von einer Bäckerei genutzt wurde, behutsam in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Berliner Zimmer. Eingezogene Gipskartondecken, Trennwände und eine Stiege, die die Wohnung mit der Backstube im Erdgeschoss verband, hatten den Raum unkenntlich gemacht. Doch eine erste Testöffnung im „Gipskokon“ brachte Überraschendes zutage: Unter den Verkleidungen kamen prachtvolle Stuckdecken zum Vorschein. Nach aufwendigen Freilegungsarbeiten und Farbbefundungen stellte sich heraus, dass das Berliner Zimmer zu den repräsentativsten Räumen der Wohnung gehörte. Ein Highlight war die aufwendige Imitatmalerei an der Decke, die eine hölzerne Kassettendecke täuschend echt nachbildet. Dieses Detail wurde bei der Rekonstruktion sorgfältig wiederhergestellt, sodass das Berliner Zimmer heute wieder als Salon und zentrales Bindeglied der Wohnung glänzt. Bei der Wandgestaltung zeigte man sich flexibler: Statt der ursprünglichen Befundfarbe – einem dunklen Grün – entschied sich die Bauherrschaft für einen tiefen Aubergine-Ton. „Der ist ebenfalls typisch für die damalige Zeit, ähnlich dunkel, und harmoniert besser mit der Kunst, die für den Raum geplant ist“, erklärt der Architekt Taras Breker. Auch der Boden wurde mit viel Sorgfalt restauriert: Das historische Fischgrätparkett aus Eiche wurde aufgenommen, aufgearbeitet und nach einer genauen Kartierung wieder verlegt. Fehlende Elemente wurden durch historische Materialien ergänzt, um ein authentisches Gesamtbild zu schaffen.

Weniger Wand, mehr Licht: Christoph Sitzler

Vom Westen der Stadt geht es nach Ost-Berlin: Der Architekt Christopher Sitzler hat sich mit der Umgestaltung unterschiedlichster Bautypologien zu eleganten Wohnoasen einen Namen gemacht – von Industriearchitektur bis hin zum Plattenbau. Beim Umbau einer Altbauwohnung am Volkspark Friedrichshain setzte er auf eine umfassende Neuordnung des Grundrisses, um Räume großzügiger und funktionaler zu gestalten. Die Wohnung, die durch eine frühere Sanierung viel von ihrem ursprünglichen Charme eingebüßt hatte, wurde so mehr als revitalisiert. Besonders gelungen ist die Transformation des Berliner Zimmers: Durch den Abriss eines kleinen Bads am Ende des Flurs sowie der Stirnwand auf der dunkleren Seite des Raums wurde das Zimmer zum Flur hin geöffnet. Es entstand eine durchgehende Achse, die das Wohnzimmer über die Küche bis hin zum Gäste- oder Kinderzimmer verbindet. Eine hohe historische Flügeltür zwischen Wohnzimmer und Küche optimiert nicht nur die Lichtverhältnisse, sondern schafft auch eine visuelle und funktionale Verbindung zwischen den Räumen. Zentraler Blickfang im Berliner Zimmer ist eine über acht Meter lange, raumhohe Küchenzeile. Sie beginnt im Flur als Garderobe und geht fließend in den Kochbereich über. Dieser wird von grünem Marmor der Sorte Verde Antigua eingerahmt, dessen großformatige Rückwand wie ein natürliches Kunstwerk wirkt.

Ein Zeitfenster ins Jahr 1900: Museumswohnung Heynstraße 8, Pankow

Wer das Berliner Zimmer in seiner ursprünglichen Form erleben möchte, sollte einen Abstecher in den Pankower Florakiez machen. In der Museumswohnung in der Heynstraße 8 ist das bürgerliche Leben um 1900 konserviert worden. Der Stuhlrohrfabrikant Fritz Heyn ließ das repräsentative Wohnhaus 1893 vom Architekten Ernst Fröhlich errichten. Die Beletage bewohnte die Familie Heyn bis 1972 – zuletzt lebten zwei der Töchter in der nahezu unveränderten Wohnung. Heute sind die Repräsentationsräume weitgehend im Originalzustand erhalten. Stuck, Wandbemalungen und teilweise originale Möbel lassen die Zeit zurückdrehen. Besucher können die Salons, das Berliner Zimmer, ein Badezimmer mit einer original eingebauten Badewanne und die Küche besichtigen. Auch das Treppenhaus, der Vorgarten, der Hof und die Gartenanlage mit einer Brunnenskulptur von Heyns Sohn Hermann gehören zum Rundgang. Und siehe da: Im Berliner Zimmer befindet sich das Esszimmer der Wohnung. Und auch damals schon galt offenbar die Regel: Arbeiten und anrichten in der dunkleren Hälfte, Essen möglichst nahe des Eckfensters. Das Highlight in diesem Berliner Zimmer ist jedoch der Fußboden. Unter späteren Belagsschichten wurde 2003 kunstvoll bemaltes Linoleum aus der Entstehungszeit freigelegt. Dieser strapazierfähige, pflegeleichte Bodenbelag verkörpert die doppelte Seele des Berliner Zimmers: robust genug für den Alltag als Wirtschaftsraum, gleichzeitig dekorativ genug, um als repräsentatives Esszimmer zu dienen.

Mehr Stories

Schluss mit Schluss mit lustig?

Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden

Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Farbe als Werkzeug

Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics

Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

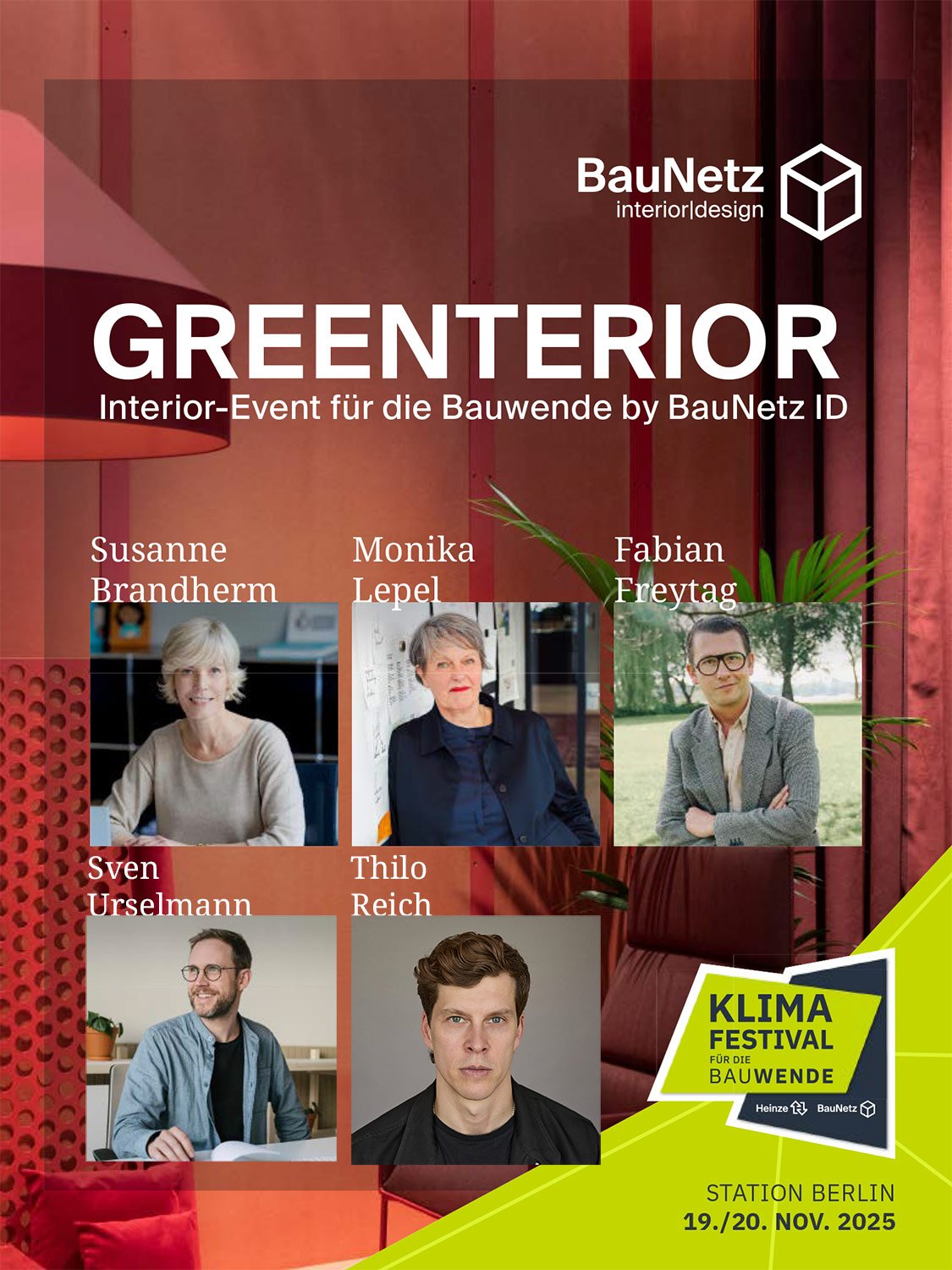

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente

Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung

Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS

Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade

Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Der Stuhl, der CO₂ speichert

Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG

Creative Britannia

Unterwegs auf der London Craft Week und Clerkenwell Design Week