Weniger ist mehr

Ein Gespräch mit dem Berliner Architekten Christopher Sitzler

Der Architekt Christopher Sitzler hat in den vergangenen Jahren viele Umbau- und Sanierungsprojekte in Berlin umgesetzt. Im Interview erläutert er, warum er diese als unverzichtbaren Beitrag zur Stadtentwicklung sieht.

Deine Arbeit legt einen starken Schwerpunkt auf Umbau- und Sanierungsprojekte, insbesondere in Berlin und der näheren Umgebung. Was fasziniert Dich daran?

Ich lebe und arbeite in Berlin, da ergibt es sich automatisch, dass die meisten meiner Projekte auch hier vor Ort sind. Einen Umbau im Bestand zu planen, ist leider nicht wie die Planung eines Neubaus. Das folgt nicht festgelegten Abläufen, es können immer Überraschungen auftreten, auf die reagiert werden muss. Da ist es hilfreich, wenn das Objekt und der Bauherr in derselben Stadt sind. Ich mache keine Standard-Umbauten und keine „one fits most“-Lösungen. In der Regel handelt es sich um sehr individuelle Vorhaben, die für die Bewohner maßgeschneidert sind. Das macht mir Spaß und das beutetet auch, dass die Auftraggeber enorm involviert sind in dem Prozess.

Berlin zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus: Altbauten treffen auf moderne Neubauten und Plattenbauten. Hinzu kommen die unterschiedlichen Geschichten und Bedürfnisse der Menschen. Wie nimmst Du diese Vielfalt wahr und wie prägt sie Deine Arbeit?

Berlin hat tatsächlich einen enormen architektonischen Mix. In einer Stadt wie Paris ist das viel eingeschränkter. Da herrscht eher ein Stil vor – mit vereinzelten Ausnahmen hier und da. Berlin ist allein schon aus historischen Gründen anders. Neben den Bedürfnissen der Nutzer ist es wichtig, auch auf diese einzugehen. Es gilt immer, die Qualitäten herauszuarbeiten, die Besonderheiten zu erkennen und atmosphärisch einzuarbeiten. Im Plattenbau ist die Deckenhöhe geringer, aber es gibt eine horizontale Weite, die man nutzen kann. Im Altbau definieren Kastenfenster und die Deckenhöhe die Zimmer. Daraus sollte man dann das richtige Konzept ableiten.

Spielt auch die Geschichte des Gebäudes eine Rolle?

Ich nehme gerne meine eigene Wohnung in der Leipziger Straße als Beispiel, die sich in einem Siebzigerjahre-Hochhausbau aus DDR-Zeiten befindet. Hier lebten früher Funktionäre und partei- und linientreue Menschen. Man wohnt in einem Stück Geschichte und damit geht auch eine gewisse Verantwortung einher, diese im Rahmen eines Umbaus aufzuarbeiten. Ich habe mich für einfachere Materialien wie Rohbeton entschieden und im Kontrast dazu Einbauten aus Eiche gewählt. Es wäre falsch gewesen, hier Elemente einzusetzen, die überhaupt nichts mit der Historie zu tun haben und komplett konträr gewirkt hätten.

Wie schätzt Du die Bedeutung von Umbau und Sanierung in einer Metropole wie Berlin ein?

Die Bedeutung nimmt immer weiter zu. Innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sind die meisten Flächen bebaut. Die vielen Altbauten wurden bereits umgenutzt, umgebaut und angepasst. Die viel größere Frage, die uns noch bevorsteht, ist: Wie sollen wir mit den Gebäuden aus den Siebziger-, Achtziger- und Neunzigerjahren umgehen? Die gelten zwar teilweise noch als neu, aber jemand, der sich eine solche Wohnung kauft, möchte die Raufasertapeten und Laminatböden loswerden und erwartet einen zeitgemäßen Baustandard. Das bringt viele Herausforderungen mit sich: Die Nachbarn werden gestört, die abgenutzten Versorgungsleitungen müssen erneuert werden, die Elektrik neu gemacht. Aber das alles rechtfertigt trotzdem keinen Abriss und Neubau. Die meisten Gebäude haben viel Potenzial. Sobald man die Trockenbauwände entfernt, hat man eine Struktur, die relativ flexibel ist und in der man Neues gestalten kann.

Wie gehst Du an ein Umbauprojekt heran und wie bewältigst Du unerwartete Überraschungen?

Je öfter man das gemacht hat, desto kleiner werden die Überraschungen. Man kennt die Ecken und Details, bei denen man genauer hinsehen muss. Es ergibt schon Sinn, sich jedes Mal ein grobes Konzept zurechtzulegen und alles auf sich zukommen zu lassen. Meistens gibt es sogar positive Überraschungen. Wir haben in einer Altbauwohnung Tapeten abgenommen und fanden darunter alten Putz vor, eine Mischung aus Gips und Tapetenkleister. Der hatte eine solch schöne Struktur und Maserung, dass wir uns dazu entschlossen haben, die Decken so zu erhalten. Es brachte die richtige Atmosphäre in den Raum.

Beim Thema Umbau liegen Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Arbeiten nahe. Was bedeutet Nachhaltigkeit für Dich?

Für mich ist Nachhaltigkeit ein Begriff, der vor allem mit einer langfristigen Betrachtung zu tun hat. In der Baubranche, aber auch in der Politik, wird in zu kurzen Zeiträumen gedacht. Es geht um Einsparung von Energie und irgendwelche Zertifizierungen, aber ich glaube, dass wir heutzutage nicht sonderlich nachhaltig bauen. Der Lebenszyklus eines Gebäudes beträgt dreißig bis vierzig Jahre. Die Materialien, die verwendet werden, können gar nicht hundert Jahre bestehen, denn sie zersetzen sich bereits nach zwanzig Jahren. Nachhaltig ist ein Gebäude, wenn es lange genutzt werden kann, ohne ständig saniert oder gar abgerissen werden zu müssen.

Das Wichtigste beim Umbau ist, dass etwas Zeitloses entsteht. Es müssen Konzepte sein, die jetzt gefallen, aber auch in zehn Jahren noch funktionieren. Auch in der Zukunft muss erkennbar und nachvollziehbar sein, weshalb eine gestalterische Entscheidung gefallen ist.

Gibt es bestimmte Materialien, die Du besonders gerne einsetzt?

Ich versuche, immer relativ robuste Materialien zu verwenden, die es verzeihen, „abgelebt“ zu werden. Es gehört dazu, dass Schrammen in die Oberflächen kommen oder eine Patina entsteht. Wenn irgendwo der Lack abplatzt, gilt das natürlich als kaputt und sollte erneuert werden. Daher setze ich Materialien ein, die dieser Art von Abnutzung und Schaden von Anfang an vorbeugen. Die richtigen Materialien sehen nach fünf Jahren gebraucht, aber nicht kaputt aus. Die typischen Dielen in einem Altbau sind ein gutes Beispiel. Zum Teil müssen die nicht frisch abgeschliffen werden, denn dann tut jeder neue Kratzer und jede Delle umso mehr weh. Stattdessen bringen die alten Elemente Charakter in den Raum.

Braucht es eine bestimmte Strategie oder viel Überzeugungsarbeit, damit Umbau- und Sanierungsprojekte großflächig angegangen und umgesetzt werden, damit ein Umdenken stattfindet?

Es muss ein politischer Wille vorhanden sein, solche Projekte zu fördern. Es könnte Steuererleichterungen und -vorteile geben oder andere finanziell attraktive Anreize, ein Gebäude zu erhalten statt es abzureißen. Ein Umbau ist teurer als ein Neubau und ein Investor wird natürlich immer die geringeren Kosten wählen. Es müsste Bauherren und Investoren geben, die den Mut haben, Risiken einzugehen. Der Münchner Architekt Florian Nagler hat drei experimentelle Bauten geplant, aus Dämmbeton, Holz und Ziegeln. Es bräuchte sehr viel mehr solcher Beispiele. Beim Bestand ist ein sehr gutes Motto, einfacher zu denken. Das macht meistens auch mehr Spaß, das Ergebnis ist langlebiger und perspektivisch sogar billiger.

Christopher Sitzler

sitzler.infoMehr Menschen

Experimentelle Grenzgängerin

Linde Burkhardt im Berliner Bröhan Museum

„Gerade die Struktur ermöglicht Freiheit“

Warum das modulare Prinzip von USM bis heute relevant ist

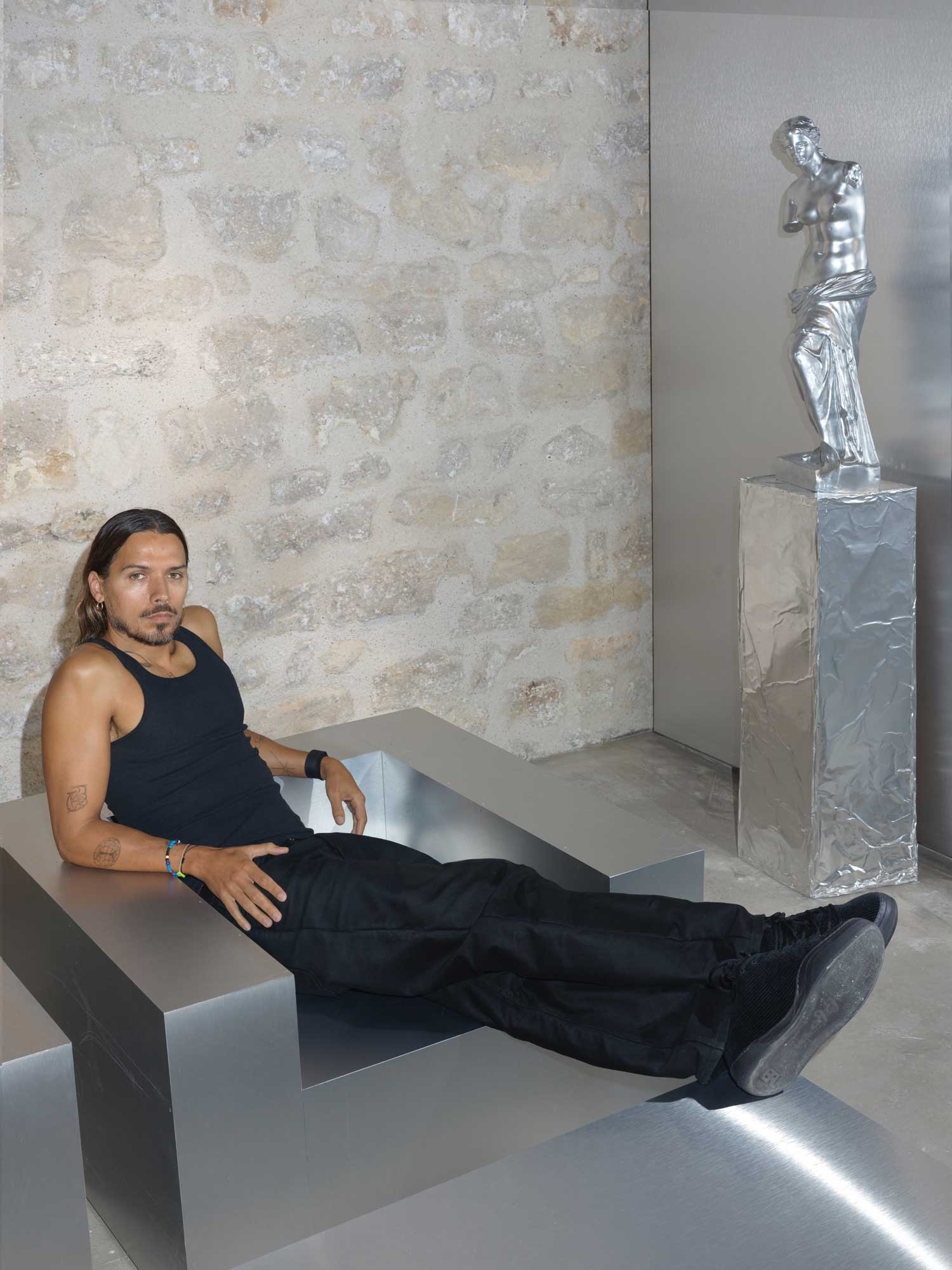

Alchemist des Alltags

Wie der Designer Harry Nuriev Vertrautes neu inszeniert

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“

Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft

Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere

Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

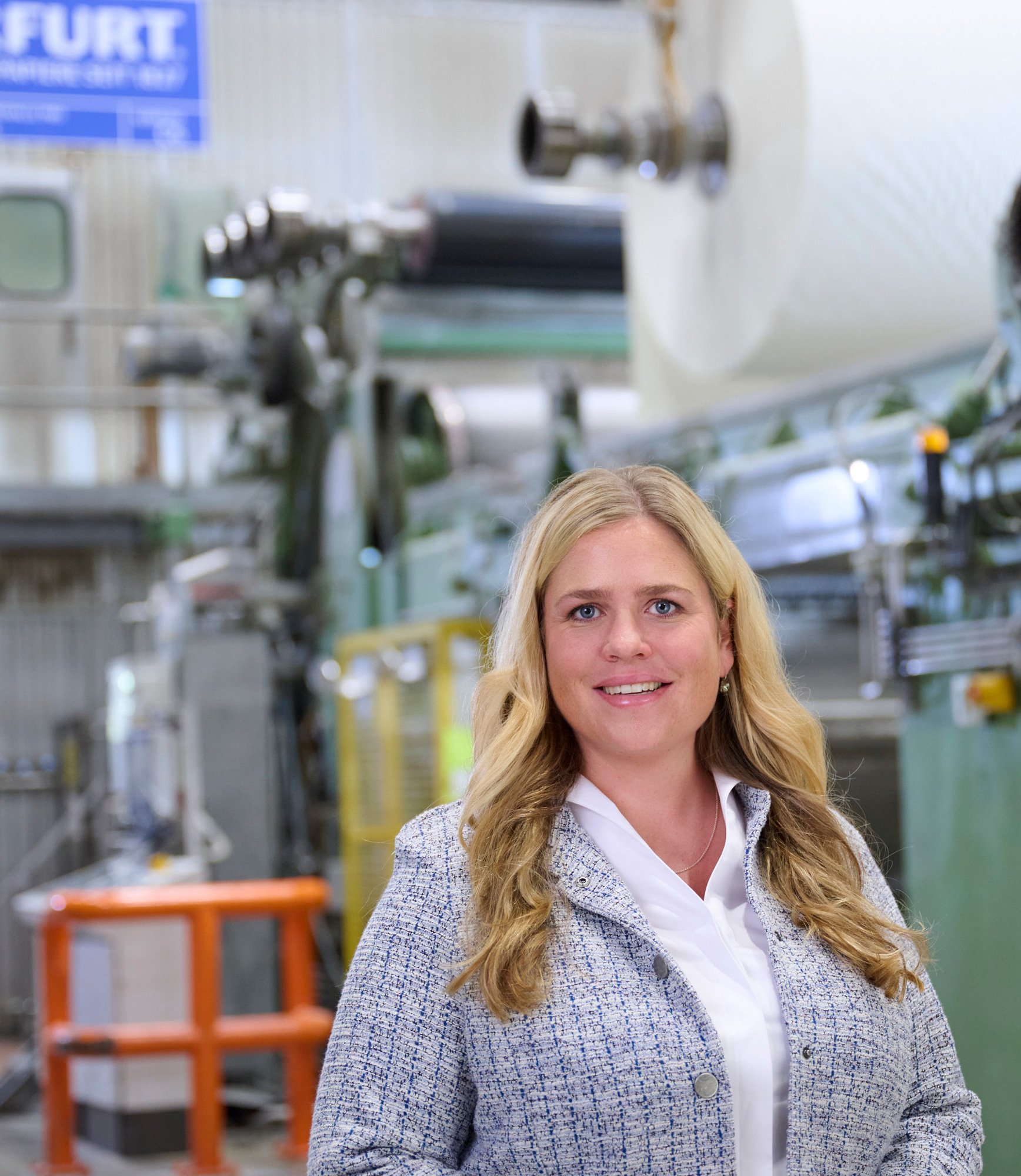

Tapeten, die bleiben

Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn

New Kids on the Block

Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt

Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“

Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen

Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“

Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit

Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik

Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung

Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

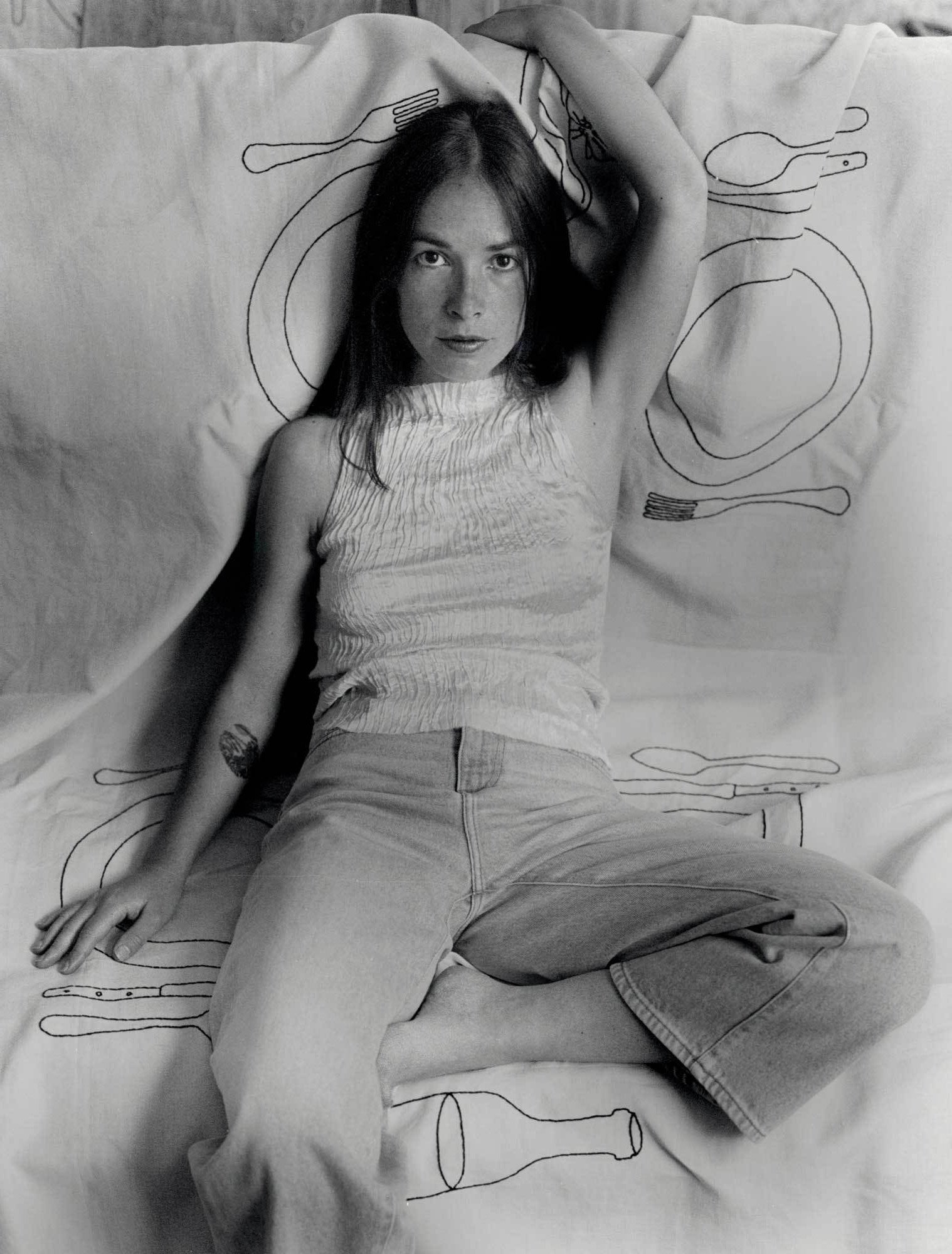

Handmade in Marseille

Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork

Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie

Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!

Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren

Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“

Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour

Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative

Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block

Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“

Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"

Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit

Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“

studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde

Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens

Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai