Nur wenige Möbelhersteller werden mit einer bestimmten Technologie assoziiert. Im Falle von Thonet gilt dies gleich doppelt: Auf Bugholz folgte das gebogene Stahlrohr. Doch auch Formholz spielte von Beginn an eine wichtige Rolle, wie ein Blick in die Firmengeschichte verrät.

Jede Geschichte braucht einen roten Faden. Im Falle von Thonet liegt dieser ganz eindeutig im gebogenen Holz, das Mitte des 19. Jahrhunderts den Möbelbau revolutionierte und mit dem zerlegbaren Stuhl Nr. 14 (heute Modell 214) das erste in Großserie produzierte Möbel hervorbrachte. Der entscheidende Punkt ist nur: Firmengründer und Möbelvisionär Michael Thonet hatte 1836 bereits den Bopparder Stuhl entworfen, benannt nach dem gleichnamigen Ort am Rheinufer. Und der bestand aus Formholz.

Für dessen Fertigung wurden Furniere in Bündeln übereinander verleimt. Anschließend sind die Bündel in der Faserrichtung des Holzes zerschnitten und unter Einwirkung von Feuchtigkeit in eine Form gebogen worden. 1841 wurde das Verfahren sogar zum Patent angemeldet. „Insofern kann man sagen, dass Formholz für Thonet eine native Technologie ist: eine Stufe vor dem gebogenen Massivholz und dem späteren Stahlrohr“, sagt Kreativdirektor Norbert Ruf.

Kaschiertes Innenleben

Ursprünge der Technologie finden sich schon im alten Ägypten, wo verleimte Furniere im Wagenbau und für Möbel Verwendung fanden. Auch im antiken Rom sowie in China kam das Verfahren zum Einsatz. „Bei den Bopparder Stühlen bestand allerdings nur die Unterkonstruktion aus Schichtholz, die dann beplankt worden ist, sodass man dieses Material überhaupt nicht gesehen hat. Insofern war es nur ein konstruktiver Träger“, erklärt Norbert Ruf. Zudem war es überaus zeitaufwändig und teuer, Massivholz erst in sehr dünne Schichten aufzuteilen, es zu verleimen und dann zu verformen. Indem Michael Thonet später eine Technologie erfand, um massives Holz unter Dampfeinwirkung zu biegen, konnte er den Prozess rationalisieren. Denn das Zerteilen des Holzes in Furniere entfiel nun.

Plastische Verformung

Ganz aufgegeben wurde das Interesse am Schichtholz aber nicht. 1874 gelang es dem US-Amerikaner Isaac Cole, das erste Möbel aus Formholzschalen zu konstruieren. Diese konnten durch den Einsatz einer Heißpresse nicht nur flächig, sondern auch dreidimensional verformt werden. Zwei Jahre später besuchte Michael Thonets Sohn Franz die Weltausstellung in Philadelphia und sah dort die Möbelentwürfe von Isaac Cole. Begeistert fuhr er nach Hause zurück und präsentierte im folgenden Jahr den Stuhl Nr. 18, der eine Rückenlehne und Sitzfläche aus Formholz hatte, während die tragende Struktur aus Bugholz bestand. Ab 1888 gab es im Firmenkatalog eine eigene Rubrik für „thermoplastische Holzsitze“.

Kontrolle des Prozesses

„Eine Zeit lang wurde das Schichtholz sehr viel häufiger verkauft als das berühmte Wiener Rohrgeflecht. Weil man damals schon Probleme hatte, das Material in der notwendigen Güte und Geschwindigkeit zu bekommen. Schichtholz konnte dagegen selbst hergestellt werden. Dafür wurde sogar eine eigene Fabrik gebaut, um die komplette Kontrolle über den Prozess zu haben. Man war nun nicht mehr abhängig von Schifffahrtsrouten exotischer Materialien“, erzählt Norbert Ruf. 1931 brachte das Unternehmen den Stahlrohr-Freischwinger S43 auf den Markt. Das von Mart Stam entworfene Möbel wartete mit dreidimensional verformten Sitzflächen und Rückenlehnen auf. Auch andere Modernisten wie Alvar Aalto experimentierten plötzlich mit Schichtholz. Das Material traf den Nerv der neuen Zeit.

Aufstieg in der Hierarchie

„Formholz war eigentlich immer in der Kollektion. Aber nicht als Form bestimmende, sondern als eine untergeordnete, funktionsgebende Technologie – wie bei einer Sitzplattform oder einem Rückenbrett“, sagt Norbert Ruf. Das änderte sich in den Fünfzigerjahren, als Formholz tatsächlich als formgebendes Material eingesetzt wurde. Charles und Ray Eames waren für Herman Miller ebenso stilprägend wie Arne Jacobsen für Fritz Hansen. Auch bei Thonet besann man sich stärker auf das verleimte Material, das jedoch mit ganz anderen Eigenschaften punkten konnte als bei den Entwürfen von Michael Thonet 120 Jahre zuvor. „Die große Revolution beim Sperrholz war, dass die Holzschichten kreuzweise übereinander gelegt wurden. Durch die Überlagerung der Faserrichtungen konnte eine sehr hohe Festigkeit und Stabilität erreicht werden“, so der Kreativchef.

Ovale Öffnung

Der 1954 von Günter Eberle entworfene Stuhl S 661 wurde auf der Mailänder Triennale mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Ein schlankes Gestell aus Stahlrohr trägt eine schlanke Formholzschale, die am Übergang von der Sitzfläche zum Rücken eine markante, ovale Öffnung aufweist. „Der S 661 vereint eine klare Linienführung mit einer präzisen Kontur. Dank seiner Plastizität strahlt er bei aller Leichtigkeit und formalen Zurückhaltung Sympathie aus. Die Zeit ist wieder reif für ein solches Möbel“, erläutert Norbert Ruf die Wiederauflage des Möbelstücks Anfang 2022. Warum sich das Material in dieser Zeit richtig anfühlt? „Man hat all die positiven Eigenschaften von Holz. Die natürliche Struktur und Maserung, der warme Griff und die emotionale Qualität dieses Materials bleiben komplett erhalten. Trotzdem ist Schichtholz ein industrieformbares und gleichzeitig elegantes Material, das alles andere als rustikal wirkt“, ist der 53-Jährige überzeugt.

Drei Säulen

Die Wiederauflage von Günter Eberles Entwurf folgt einer weiter gefassten Strategie. „Für mich ist der S 661 die Basis, um Schichtholz als natürliches Material für das Unternehmen wieder einzufordern. Ich plane jetzt für die Mailänder Möbelmesse eine Vorschau auf ein Formholzprodukt von Sam Hecht und Kim Colin, mit dem wir eine formaltypologische Lücke an dieser Stelle schließen wollen“, erklärt Norbert Ruf. Die neuen Entwürfe verankern das Material Formholz wieder fest im Portfolio von Thonet und ergänzen stimmig die bestehende Kollektion und damit auch den 2007 lancierten Formholzstuhl 404 von Stefan Diez. Die Säulen Bugholz und Stahlrohr werden dauerhaft um ein drittes Standbein erweitert – womit sich der Kreis zu den Anfängen des Unternehmens schließt.

Thonet

Zum ShowroomMehr Stories

Möbel à la carte

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk - Teil 1

Im Kreis gedacht

Strategien für lang lebende Möbel bei Brunner

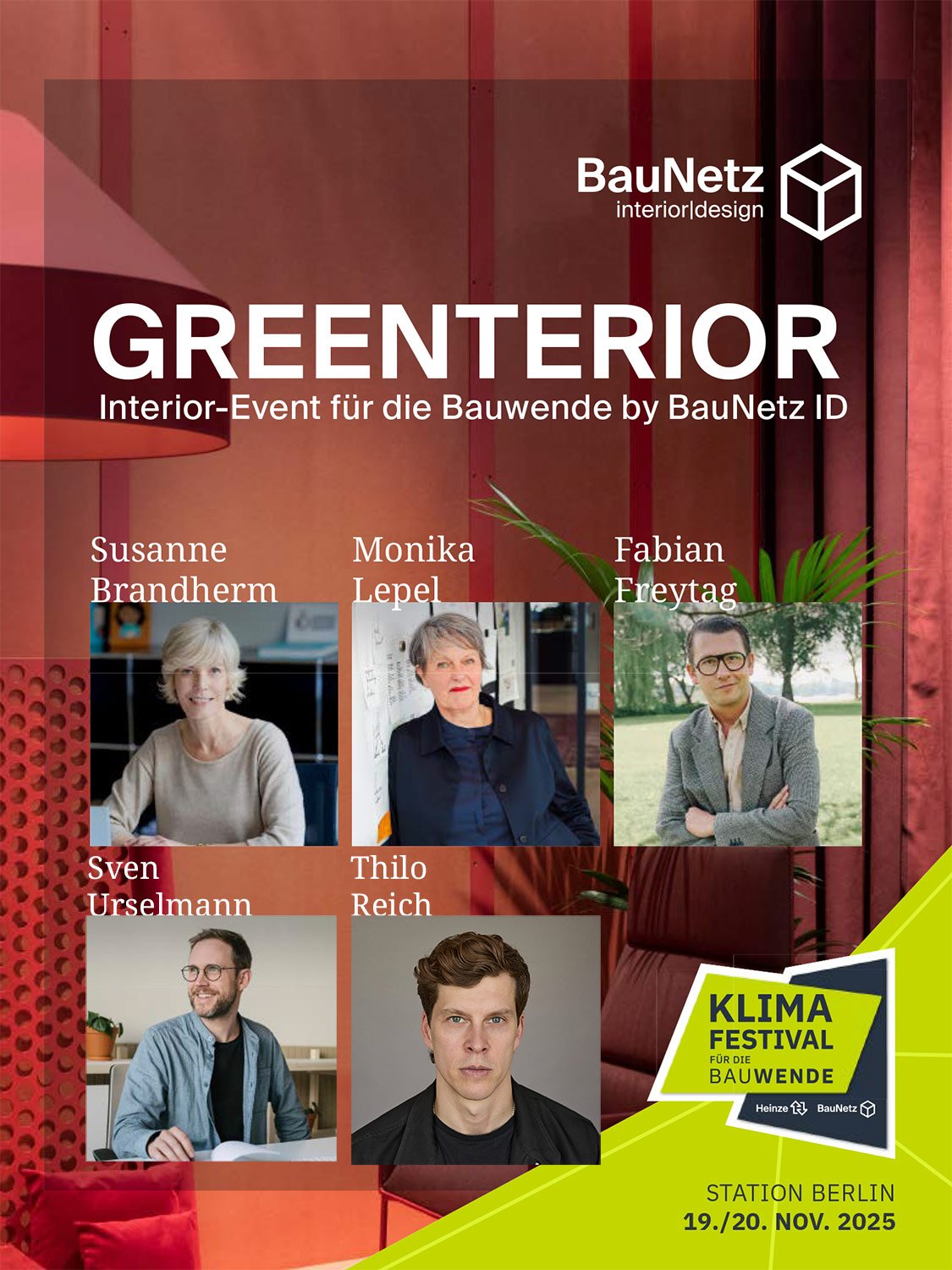

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Bereit für eine neue Arbeitswelt

String Furniture bringt System in die Bürogestaltung

Projekte mit Impact

Zirkuläre Konzepte für moderne Arbeitswelten von Fenyx

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Flexibles Arbeiten

Leitfaden für eine zeitgemäße Bürogestaltung von Hushoffice

Zukunftsorientierte Gestaltung

Wie Brunner gutes Design mit verantwortungsvollem Handeln verbindet

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Nachhaltig und komfortabel

Mit einem archetypischen Bürostuhl revolutioniert Wilkhahn das ergonomische Sitzen

Büro im Kreis gedacht

WINIs nachhaltige Möbelstrategie am Beispiel einer Spanplatte

Zwei Marken, eine Mission

Wie Fellowes und Filex den Arbeitsplatz von morgen neu denken

Analog sitzen, virtuell denken

Wie Interstuhl seine Designkompetenz ins Digitale erweitert

Wilkhahn Refurbishment

Ein zweites Leben für besondere Modus-Drehsessel

Spektrum der Ruhe

Wie nachhaltig sind farbige Möbel?

Stoffe können Meer

Kreislauffähige Textilien aus Polyester von Delius

Oasen der Ruhe

Kompakte Einzelkabinen fördern konzentriertes Arbeiten im Büro

Zwischen Zeitenwende und Tradition

Unsere Highlights der Munich Design Days und des Münchner Stoff Frühlings

Neue Ufer?

Best-of Ambiente 2025

Glas im Großformat

Das Material Vetrite von SICIS bringt Vielfalt ins Interior

Aus der Linie wird ein Kreis

Reparatur und Wiederverwertung in der Möbelindustrie

NACHHALTIGKEIT TRIFFT DESIGN

GREENTERIOR by BauNetz id auf dem Klimafestival 2025

Willkommen im Bürocafé

Dritte Orte dienen als Vorbild für den Arbeitsplatz von heute

Die Arbeitswelt von morgen

Innovative Produktneuheiten von Brunner auf der Orgatec

Kreatives Teamwork

Wilkhahn präsentiert sein neues Einrichtungssystem Confair Next

Bitte ganz gemütlich

Die Neuheiten der Orgatec 2024

Einladung zur Veränderung

Flexible Möbelsysteme von VARIO für mehr Individualität im Büro

Design nach Wunsch

Zum individuellen Türgriff mit dem Online-Konfigurator von Karcher Design

Begehbare Kunstwerke, Teil 2

Weitere Gestalter*innen teilen ihre spannendsten Bodengeschichten mit uns