Bewegung als Moment

Zu Besuch bei dem Berliner Leuchtenlabel Analog

2015 wurde in Deutschland die Kulturform der manuellen Glasfertigung in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. 2016 schloss sich die UNESCO mit einem Übereinkommen zur Erhaltung an. Trotzdem ist das Handwerk selten: Gerade einmal 500 Glasbläser verzeichnet Deutschland. Eine kleine Enklave findet sich im Norden Berlins mit Berlin Art Glas. Zuletzt hat die Werkstatt mit dem Designer Philipp Weber Analog gegründet, ein Designlabel, das etablierte Handwerkstechniken mit den neuesten Technologien verbindet.

Für die meisten Berliner ist der Kiez zwischen Pankow, Niederschönhausen und Reinickendorf Terra incognita. Es gibt keine Hipster-Cafés, keine Mikrobrauereien und die Bäcker verkaufen Schrippen. Was es hingegen gibt, sind Spielplätze für die Kreativen. Das Glasstudio Berlin Art Glas, das zusammen mit dem Designer Philipp Weber ein eigenes Leuchtenlabel gegründet hat, ist mit seiner Werkstatt auf das Gelände einer alte Destillerie gezogen. Das Industrieareal Monopol liegt in der ruhigen Nachbarschaft wie eine quirlige Insel. Die Kreativen nutzen den Backsteinbestand als Studios, Werkstätten und Galerien, arbeiten als Solisten oder profitieren von professionsübergreifenden Synergien.

Triumph oder Scherben

Nadania Idriss, Gründerin von Berlin Art Glas, und der Designer Philipp Weber sitzen mit den Glasbläsern beim gemeinsamen Mittagessen vor ihrer Werkstatt. Pausen, das werden wir durch den Besuch lernen, sind ein immanenter Teil des Produktionsprozesses. Sie gehören zum Handwerk wie die Halbzeit zum Fußball. Denn jedes Stück ist ein konzentrierter, heißer und körperlich herausfordernder Tanz, der kurze Phasen der Abkühlung braucht. Aufgrund seines dramatischen Potenzials hat es das Glasblasen zuletzt sogar ins Programm des Streaminganbieters Netflix geschafft. Die Sendung Blown Away, die den Wettbewerb von zehn Glasbläsern inszeniert, hat alles, was gute Unterhaltung braucht. Jede Folge beginnt mit den Visionen der Künstler, die von Teams in einer dichten sozialen Interaktion unter Zeitdruck umgesetzt werden. Wer scheitert, hat Scherben. Wer aber den Sieg übers Material und das Feuer erringt, hat ein einzigartiges Kunstwerk geschaffen.

Reimport eines Handwerks

Die Serie lief zuerst im kanadischen Fernsehen – denn Nordamerika ist das Epizentrum des Handwerks. Wir fragen Nadania Idriss, die auch Vizepräsidentin der Glass Art Society in Seattle ist, nach dem Grund. „Die Glastradition kommt eigentlich aus Europa, mit Skandinavien, dem Baltikum und UK als den wichtigsten Ländern. Sie wurde erst in den Sechzigern von dem Hochschulprofessor Harvey K. Littleton nach Nordamerika gebracht. Vorher verarbeitete man Glas dort nur in Fabriken. Die sogenannte Studioglasbewegung aber wollte den handwerklichen Prozess im Kleinen etablieren. Es begann mit teilweise improvisierten Öfen. Heute hat nahezu jede Kunsthochschule eine Glaswerkstatt“, erzählt sie uns. Vor knapp zehn Jahren hat Idriss ihre Werkstatt in der deutschen Hauptstadt gegründet, als Verein, der für Künstler und Interessierte zu einer wichtigen Lern-, Lehr- und Produktionsstätte geworden ist. Und in der Konsequenz auch das Image der Glaskunst in Europa auffrischt. Denn viele verbinden den Begriff mit Kitsch.

Ein experimenteller Weg

Dass der Werkstoff von Gestaltern lange unterschätzt wurde, gerade diese Tatsache hat Philipp Weber vor acht Jahren interessiert. Seine erste Auseinandersetzung mit dem Thema nannte er Strange Symphony. Statt aber einfach nur etwas Dekoratives zu entwerfen, setzte er sich mit dem Instrument selbst auseinander. Das Ergebnis war eine Glasbläserpfeife mit drei Luftausgängen statt einem. Er übergab sie einem Glasbläser und machte sich mit ihm auf einen gemeinsamen experimentellen Weg. Seither hat ihn Glas nicht mehr losgelassen. Für Tomás Saraceno arbeitete er mit dem Werkstoff an künstlerischen Inszenierungen. Und auch seine eigenen Projekte führten ein Metathema fort, das ihn von Anfang an fasziniert hat: Wie der Körper des Menschen auf das Material wirkt. „Es ist eine Symbiose, ein Tanz“, sagt Weber.

Zwischen Kampf und Tanz

Seit einem Jahr gibt es nun Analog, als Label von Berlin Art Glas, unter der künstlerischen Leitung von Weber und mit einer ersten Serie aus seiner Feder. Die Leuchten Of Movement and Material hängen als kleine weiße Kugelwolken von der hohen Decke der Werkstatthalle. Darunter sind die verschiedenen Arbeitsstationen aufgebaut, zwischen denen die Kunsthandwerker jetzt die Fertigung beginnen. Alles geht schnell, Hand in Hand und in einer dynamischen Bewegung. Erhitzen im Schlund des rot glühenden Ofens, formen, blasen, abkühlen, das Aufnehmen von neuem Glasgranulat. Es dampft, es zischt, man schwitzt. Trotzdem herrscht konzentrierte Stille. Alle wissen, wo zu jeder Sekunde ein Gegengewicht, ein Werkzeug eine Stütze gebraucht wird. Mit jeder Runde wird das Objekt durch das zusätzliche Glas schwerer: Am Anfang arbeiten zwei Handwerker zwischen Pfeife und Objekt, dann drei, danach greift Philipp Weber als vierter ein. Zum Finale steigt der Glasbläser auf die Werkbank, weil er dem Gewicht nur noch in der Horizontalen begegnen kann. Dann werden Instrument und Glas voneinander getrennt, die glühend heiße Skulptur landet in einem speziellen Temperaturschrank. Denn auch jetzt ist das Glas noch in Gefahr: Kühlt es zu schnell auf Zimmertemperatur herunter, gibt es Spannungen und vielleicht Bruch.

Luftkammern als Lichtbrecher

Webers Leuchten für Analog ähneln formal seinen ersten Gefäßen, die aufgrund seines Instruments und der drei Luftausgänge immer auch drei eingeschlossene Luftblasen hatten. Bei Of Movement and Material setzt ein Glasbläser für die Fertigung aber eine reguläre Pfeife ein und nutzt eine andere Technik. Weber erklärt, wie die Hohlräume jetzt ins Glas kommen: „Der Glasbläser bringt das glühende, weiche Glas in einer weiten Bewegung in Schwung. Er spürt den richtigen Moment für seinen Stunt, dann nämlich bringt er es in eine Faltung, lässt es verwickeln und verschmelzen.“ Deshalb sind in den Leuchten kleine Luftkammern und Membranen, die später – jede auf ihre Art – das Licht brechen. „Jede Leuchte ist ein Unikat, hat ein individuelles Gewicht und eine individuelle Größe. Was die Leuchten alle gemeinsam haben, ist der Prozess der Herstellung. Die Zeit, die wir in jede Leuchte investieren, ist im Grunde immer gleich“, sagt Weber. Deswegen bestimmt das Format auch nicht den Preis – der ist für alle Leuchten identisch. „Aber wir können durch die manuelle Fertigung natürlich auf Wünsche reagieren.“

Antithese zur industriellen Produktion

In Zukunft will Analog seine Kollektion ausbauen, indem es als Label auch mit anderen Designern kooperiert und so die zeitgenössische Gestaltung wieder näher ans traditionelle Handwerk heranrücken lässt. „Der menschliche Körper und seine Dynamik sind aber auch für jedes weitere Objekt unser Metathema“, erklärt Weber.„Die Idee hinter Analog war, dass das fertige Objekt einen Bezug zum Menschen und seiner Bewegung bei der Produktion hat. Die Kollektion ist eine bewusste Antithese zur industriellen Produktion, deshalb soll sie das Individuelle des Schaffensprozesses in einer Skulptur abbilden.“

FOTOGRAFIE Tanja Pabelick

Tanja Pabelick

Mehr Stories

Talentwettbewerb in der Arbeitswelt

Warum Büroplanung zum strategischen Erfolgsfaktor wird

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Möbel à la carte

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk - Teil 1

Im Kreis gedacht

Strategien für lang lebende Möbel bei Brunner

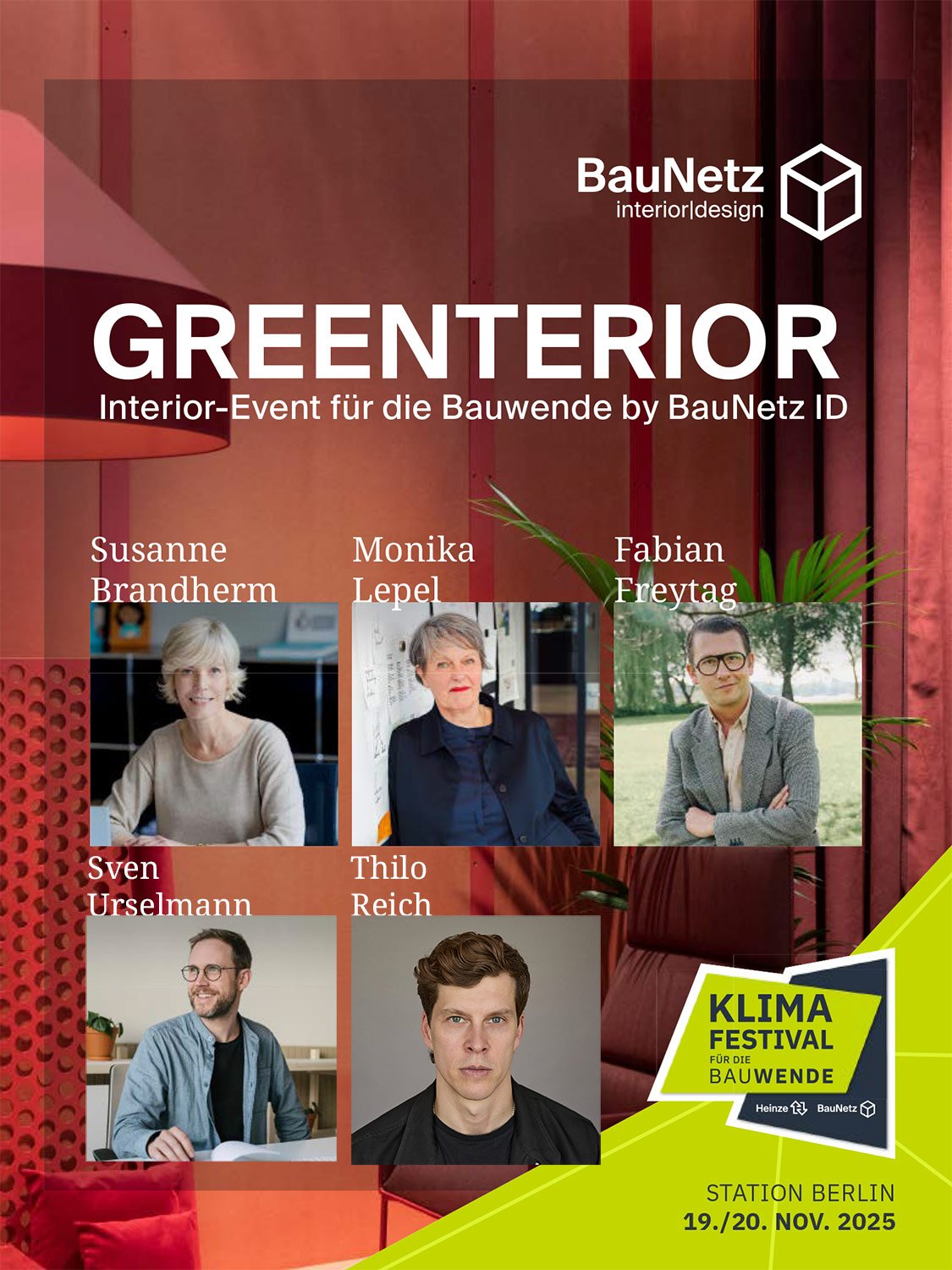

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Bereit für eine neue Arbeitswelt

String Furniture bringt System in die Bürogestaltung

Projekte mit Impact

Zirkuläre Konzepte für moderne Arbeitswelten von Fenyx

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Flexibles Arbeiten

Leitfaden für eine zeitgemäße Bürogestaltung von Hushoffice

Zukunftsorientierte Gestaltung

Wie Brunner gutes Design mit verantwortungsvollem Handeln verbindet

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Nachhaltig und komfortabel

Mit einem archetypischen Bürostuhl revolutioniert Wilkhahn das ergonomische Sitzen

Büro im Kreis gedacht

WINIs nachhaltige Möbelstrategie am Beispiel einer Spanplatte

Zwei Marken, eine Mission

Wie Fellowes und Filex den Arbeitsplatz von morgen neu denken

Analog sitzen, virtuell denken

Wie Interstuhl seine Designkompetenz ins Digitale erweitert

Wilkhahn Refurbishment

Ein zweites Leben für besondere Modus-Drehsessel

Spektrum der Ruhe

Wie nachhaltig sind farbige Möbel?

Stoffe können Meer

Kreislauffähige Textilien aus Polyester von Delius

Oasen der Ruhe

Kompakte Einzelkabinen fördern konzentriertes Arbeiten im Büro

Zwischen Zeitenwende und Tradition

Unsere Highlights der Munich Design Days und des Münchner Stoff Frühlings

Neue Ufer?

Best-of Ambiente 2025

Glas im Großformat

Das Material Vetrite von SICIS bringt Vielfalt ins Interior

Aus der Linie wird ein Kreis

Reparatur und Wiederverwertung in der Möbelindustrie

NACHHALTIGKEIT TRIFFT DESIGN

GREENTERIOR by BauNetz id auf dem Klimafestival 2025

Willkommen im Bürocafé

Dritte Orte dienen als Vorbild für den Arbeitsplatz von heute

Die Arbeitswelt von morgen

Innovative Produktneuheiten von Brunner auf der Orgatec

Kreatives Teamwork

Wilkhahn präsentiert sein neues Einrichtungssystem Confair Next

Bitte ganz gemütlich

Die Neuheiten der Orgatec 2024

Einladung zur Veränderung

Flexible Möbelsysteme von VARIO für mehr Individualität im Büro