Le Corbusiers Klaviatur der Farben

1 / 9

Die weiße Moderne hat sich irgendwie in unseren Köpfen festgesetzt, obwohl sie so weiß ja gar nicht war. Ganz im Gegenteil: Denken wir nur an die Bauhaus-Meisterhäuser in Dessau oder Bruno Tauts Onkel-Tom-Siedlung in Berlin – im Volksmund damals sinnigerweise als „Papageiensiedlung“ verspottet – dann wird eines rasch klar: Farbe ist aus der Architektur der klassischen Moderne nicht wegzudenken. Es war vor allem der Schweizer Architekt, Möbelentwerfer und Künstler Le Corbusier (1887 – 1965), der sich intensiv mit dem Thema Architektur, Interior-Design und Farbe beschäftigte.

Prädestiniert war er dafür ganz besonders, hatte er sich doch – als er 1917 nach Paris übersiedelte – vorwiegend mit Malerei und Bildhauerei beschäftigt. Und natürlich hatte er sich dabei auch mit der Rolle der Farben auseinandergesetzt. Die beinahe obsessive Beschäftigung vieler Architekten mit der Farbe im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts ist nicht denkbar ohne Anregungen aus der bildenden Kunst. Und wenn man schon nicht selbst als Künstler tätig war wie Le Corbusier oder Bruno Taut – der sich lange nicht zwischen dem Metier des Malers und dem des Architekten entscheiden konnte – so war man doch zumindest mit Künstlern befreundet. Oder schloss sich einer Künstlerbewegung wie De Stijl an, in der der Maler Piet Mondrian ebenso vertreten war wie der Architekt J. J. P. Oud. Von diesem intensiven Nachdenken über das Zusammenspiel von Form und Farbe legt eine Architekturikone Zeugnis ab: das 1924 entstandene Schröder-Haus von Gerrit Thomas Rietveld im niederländischen Utrecht. Doch zurück in die Schweiz und zu Le Corbusier.

Wie eine weiße Villa farbig wurde

Bereits 1912 entstand in seinem Schweizer Geburtsort La Chaux-de-Fonds Le Corbusiers erster selbständig verantworteter Bau: die Villa Jeanneret-Perret (Maison Blanche), die er für seine Eltern entwarf. Vor einiger Zeit restauriert und soweit wie möglich in den Originalzustand zurückversetzt, begrüßt uns schon der Eingangsbereich mit einer Pergola und einer strahlend in Ultramarinblau leuchtenden Wand. Und im Innenraum ging es seit 1919 dann polychrom weiter, denn fast alle Wände waren mit „Salubra“-Tapeten verkleidet. Sie ersetzten auch die Tapete mit dem grünen Blumenmuster, die sich hier ursprünglich befunden hatte und über die man heute wieder staunen kann.

Die Tapetenkollektion für den Schweizer Hersteller Salubra hatte Le Corbusier 1931 entworfen. Sie bestand aus ausgeklappten „Clavier de couleurs“. Innerhalb dieser empirisch erarbeiteten Farbskalen ließen sich mit zwei „Brillen“ aus Karton jeweils geeignete Farbkombinationen isolieren. Dabei löste jede Farbklaviatur eine bestimmte Farbstimmung aus. Le Corbusier setzte Räume nämlich nicht nur in ihrer Abfolge und Kubatur, sondern auch im Dekor miteinander in Beziehung, im Innen- sowie im Außenraum. Und so tritt das Ultramarinblau der Pergola an der Zierlinie des Traufladens der Maison Blanche wieder auf.

„… eine höchst talentierte Salonästhetik“

So lautete 1929 das ätzende Urteil des Architekten Bruno Taut über die Anwendung der Farben durch Le Corbusier. Letzterer nutzte Farben, um Raumvolumen zu verändern und Räume zu dynamisieren. Dabei ging es entweder um das Auflösen oder das Schließen eines Raumes mittels der Farbgebung und der Auswahl der Wände. Indem beispielsweise alle vier Wände und die Decke in demselben Farbton gestrichen wurden, konnte ein zu weit geöffneter Raum wieder Zusammenhalt finden.

Seit den 1920er Jahren benutzte Le Corbusier eine streng begrenzte Familie von meist mineralischen Farbpigmenten, die er als Grande Gamme (Große Farbreihe) bezeichnete. Dazu gehörten gelber und roter Ocker, Erdfarben, Weiß, Schwarz, Ultramarin und die daraus ableitbaren Farbtöne. Diese Farbnormierung machte ihn unabhängig von den inzwischen unzählig vorhandenen Angeboten der Farbenindustrie.

Polychromie architecturale

In der am Ende einer Privatstraße gelegenen Villa La Roche im vornehmen Pariser Stadtteil Auteuil wurde Le Corbusiers „Polychromie architecturale“ erstmals angewendet, um den räumlichen Charakter der einzelnen Räume zu betonen. Das Doppelhaus La Roche und Jeanneret-Rääf entstand 1923. Der Teil des Doppelhauses, in dem der Schweizer Bankier und Kunstsammler Raoul La Roche wohnte und seine famose Kunstsammlung präsentierte, ist heute der Öffentlichkeit zugänglich. Von außen ganz in Weiß gehalten, explodieren die Innenräume geradezu vor Farbigkeit. Wohl auch deshalb zeigte sich der Auftraggeber so begeistert von dem fertigen Bau, dass er ihn als „Gedicht von Wänden“ bezeichnete. Denn nicht nur auf den (heute) präsentierten Gemälden und Skulpturen Le Corbusiers finden sich dessen Vorstellungen von der Harmonie der Farben wieder, sondern vor allem an den Wänden, an den Decken und auf dem Boden. Der polychrom bemalte Wohnraum, von dem eine Rampe in das Obergeschoss führt, beherbergt nicht nur wunderbare Möbelentwürfe Le Corbusiers wie die legendären LC1-Sessel, Regale und einen im Boden verankerten Tisch, sondern zeigt exemplarisch das Zusammenspiel von Farbgebung, Möblierung und Architektur und Le Corbusiers Idee einer Synthese der Künste.

Le Corbusier für’s Wohnzimmer

Eigentlich logisch, dass irgendwann jemand auf die spitzfindige Idee kommen musste, den Architektur- und Design-Afficionados käuflich erwerbbare Farbtöpfe in Le-Corbusier-Palette zur Verfügung zu stellen. Und so wurden nach einem komplizierten Rekonstruktions- und Herstellungsprozess im Jahr 2000 von einem Schweizer Hersteller zwanzig Farbtöne unter dem Namen „Polychromie Le Corbusier” auf den Markt gebracht.

Interessant ist im Übrigen, dass Le Corbusier in seiner eigenen Wohnung in der Pariser Rue Jacob fantasievolle Tapetenmuster liebte: So war sein Schlafzimmer mit einer schwarzen, mit farbigen Ranken verzierten Tapete ausgestattet, während die Dachschräge des Antichambre eine rot bedruckte Tapete mit Monumenten des alten Paris zierte. Und ja, passende Vorhänge mit demselben Muster gab es auch noch.

FOTOGRAFIE C. Hoff

C. Hoff

Links

Fondation Le Corbusier

www.fondationlecorbusier.asso.frAssociation La Maison Blanche

www.maisonblanche.chCentre Le Corbusier

www.centerlecorbusier.comWeißenhofsiedlung

www.weissenhofsiedlung.deIm Gespräch: Giulio Ridolfo

www.designlines.deMehr Stories

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

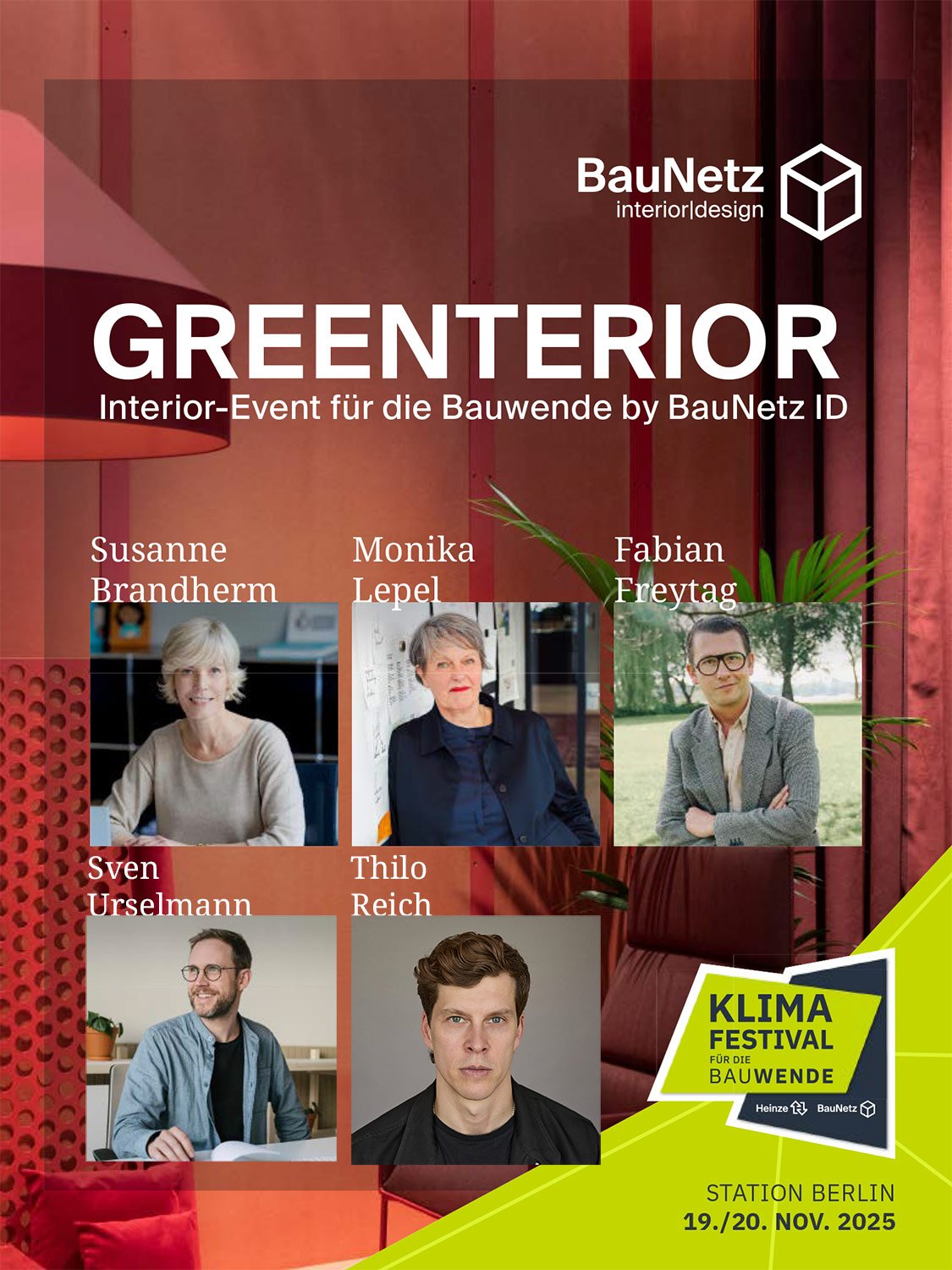

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente

Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung

Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS

Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade

Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Der Stuhl, der CO₂ speichert

Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG

Creative Britannia

Unterwegs auf der London Craft Week und Clerkenwell Design Week

Auf stilvoller Welle

Ikonische Tischserie wave für exklusive Objekteinrichtungen von Brunner

Spektrum der Ruhe

Wie nachhaltig sind farbige Möbel?

Rauchzeichen aus dem Abfluss?

Wie Entwässerungstechnik zur Sicherheitslücke beim Brandschutz werden kann

Design als kulturelles Gedächtnis

Ausstellung Romantic Brutalism über polnisches Design in Mailand

Alles Theater

Dramatische Inszenierungen auf der Milan Design Week 2025