Le Corbusier - toujours en vogue!

1 / 5

Welcher Architekt kann schon von sich behaupten, mit seinem Konterfei von einem Geldschein zu blicken? Le Corbusier, der eigentlich Charles Edouard Jeanneret-Gris hieß ehe er sich umbenannte, hätte es gekonnt: Sein Heimatland Schweiz ehrt ihn mit der aktuellen Zehn-Franken-Note. Auch hier fehlt seine berühmte runde schwarze Brille nicht, inzwischen zur Inkunabel vieler Architekten avanciert. Unbestritten ist, dass Le Corbusier zu den bedeutendsten und einflussreichsten Architekten, Stadtplanern und Architekturtheoretikern des 20. Jahrhunderts gehört: Sein Werk erstreckt sich über den langen Zeitraum von 60 Jahren. Nun widmet ihm das Vitra Design Museum in Weil am Rhein eine groß angelegte Retrospektive.

Frühwerk – „Weiße Villen“ und fünf Punkte

Bereits als 25-Jähriger hatte der als Graveur-Ziseleur ausgebildete Charles Edouard Jeanneret-Gris in seinem schweizerischen Geburtsort La Chaux-de-Fonds die Villa Jeanneret-Perret (Maison Blanche), das Haus seiner Eltern, selbständig geplant. 1917 war er dann endgültig nach Paris übergesiedelt und hatte sich die ersten Jahre vorrangig mit der Malerei beschäftigt, bis er in Paris 1923 seinen ersten wichtigen architektonischen Auftrag erhielt: die Villa La Roche/Jeanneret. Eine Hälfte des L-förmigen Doppelhauses war für den Bankier Raoul La Roche bestimmt und sollte vorrangig als Ausstellungsraum für dessen Sammlung moderner Kunst genutzt werden. Der Auftraggeber zeigte sich so begeistert von dem fertigen Bau, dass er ihn als „Gedicht von Wänden“ bezeichnete. Heute befindet sich dort, am Ende einer Privatstraße im noblen 16. Arrondissement, die Fondation Le Corbusier. Öffentlich zugänglich, kann der Besucher dort nicht nur einen Blick auf die Architektur der Villa, sondern auch auf die Innenraumgestaltung werfen. Diese umfasst ein ausgeklügeltes Farbkonzept, Einbauschränke, Durch- und Einblicke allenthalben, Gemälde und Skulpturen sowie Möbelentwürfe Le Corbusiers.

Ebenfalls aus den 1920er Jahren stammen einige weitere berühmten Bauten Le Corbusiers – so beispielsweise auch die als „weiße Villen“ bezeichneten zwei Wohnhäuser in der Stuttgarter Weissenhof-Siedlung (1927) und die Villa Savoye in Poissy bei Paris (1928 – 31). 1926 veröffentlichte Le Corbusier auch seine „Cinq points d’une architecture nouvelle“ („Fünf Punkte einer neuen Architektur“), in der er seine gestalterischen Grundsätze wie die Stützen (Pilotis), das begrünte Flachdach, die horizontal ausgerichteten Fensterbänder sowie die freie Grundriss- und Fassadengestaltung darlegte – die grundlegende Basis seiner weiteren Projekte.

Interieur und Design – Von der Arts-and-Crafts-Bewegung zur Wohnmaschine

Le Corbusier war neben seiner Tätigkeit als Architekt, Stadtplaner und Theoretiker auch als Innenarchitekt und Möbeldesigner tätig. Bereits seit dem Jahr 1913 hatte er in La Chaux-de-Fonds für verschiedene Familien Inneineinrichtungen und Möbelentwürfe gestaltet. In der erwähnten Maison Blanche für seine Eltern finden sich – im Vergleich zu späteren Entwürfen, die sehr technisch und industriell anmuten – fast als üppig zu bezeichnende Entwürfe von Sofas, Tapeten und Lampen, die noch ganz in der Arts-and-Crafts-Bewegung verankert sind. In seinem „Pavillon de L’Esprit Nouveau“ auf der Pariser „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“ zeigte Le Corbusier 1925 erstmals seine von ihm entwickelten „casiers standard“, freistehende Kastenelemente für Kleider, Küchengeschirr oder Bücher.

Zusammen mit Charlotte Perriand und seinem Cousin Pierre Jeanneret entwickelte Le Corbusier einige Inkunabeln des Möbeldesigns, die noch heute produziert werden und unter der Bezeichnung LC1 bis LC7 bekannt und beliebt sind. 1929 wurden einige dieser damals revolutionären Stahlrohrmöbel auf dem „Salon d’Automne“ in Paris im sogenannten „Einwohnraum“ ausgestellt. Das gesamte Interieur des 90 qm großen Raumes war von Le Corbusier, Pierre Jeanneret und Charlotte Perriand gestaltet, darunter der Tisch „Table tube d’avion“ (LC6) sowie der Stuhl „Chaise Basculant“ (LC1) und die berühmte Liege „Chaiselongue 306“ (LC 4). Letztere wurden von der Firma Thonet produziert und zeichneten sich durch eine ergonomische und flexibel angelegte Gestaltung aus. Auch die Kästen kamen wieder zum Einsatz in ihrer Doppelfunktion als Raumteiler und Stauräume. Sie waren mit Zwischenböden aus Glas, Holz oder Metall, in der Küche auch mit Holzrosten versehen, geschlossen wurden sie mit Stahlblech- oder Pressglastüren.

Le Corbusiers Möbel aus dieser Zeit hatten den Anspruch nach Funktionalität zu erfüllen, sollten praktisch und ohne Verzierungen gestaltet sein. Deshalb bemühte er sich, die Materialien und Produkte der Großindustrie in die Gestaltung einzubeziehen, beispielsweise Kolben und Becher aus dem Zubehörhandel für Chemielaboratorien oder Stahlprofile aus dem Flugzeugbau. Besondere Bedeutung für die Inneneinrichtung der späteren Projekte Le Corbusiers hatte neben dem Grundriss und der Form die Farbgestaltung der Räume: Basis seiner Farblehre waren 80 Farbpigmente, aus denen er 63 harmonische Farbtöne entwickelte und dann in 14 harmonischen Farbreihen kategorisierte. Diese Farbpalette ist auch heute noch im Handel erhältlich.

Späte Jahre – Kirchen, Wohnblöcke, Pavillons und Regierungsbauten als Bauaufgabe

Auch das Spätwerk des Architekten bis zu seinem Ertrinkungstod im Meer vor Cap-Martin 1965 hat einige Highlights der Architekturgeschichte hervorgebracht, man denke nur an die Großbauten wie die Unités d’Habitation in Marseille, Firminy und Berlin (1950er Jahre) oder die Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (1950 – 54), den Philips-Pavillon für die Weltausstellung in Brüssel 1958 oder den Bau des Regierungsviertels im indischen Chandigarh (1952 – 64). Diese Projekte stehen in enger Verbindung mit dem von Le Corbusier entwickelten Modulor-System und seinen stadtplanerischen Ideen, insbesondere der „Ville radieuse“, welche die Stadt in die vier Funktionszonen Wohnen, Arbeiten, Erholen und Verkehr unterteilte. Wie kein anderer steht der im Jahr 1887 geborene Le Corbusier für eine „Synthese der Künste“, dem Zusammenspiel von Architektur, Städtebau, Design, Film und anderen Disziplinen.

Frühwerk – „Weiße Villen“ und fünf Punkte

Bereits als 25-Jähriger hatte der als Graveur-Ziseleur ausgebildete Charles Edouard Jeanneret-Gris in seinem schweizerischen Geburtsort La Chaux-de-Fonds die Villa Jeanneret-Perret (Maison Blanche), das Haus seiner Eltern, selbständig geplant. 1917 war er dann endgültig nach Paris übergesiedelt und hatte sich die ersten Jahre vorrangig mit der Malerei beschäftigt, bis er in Paris 1923 seinen ersten wichtigen architektonischen Auftrag erhielt: die Villa La Roche/Jeanneret. Eine Hälfte des L-förmigen Doppelhauses war für den Bankier Raoul La Roche bestimmt und sollte vorrangig als Ausstellungsraum für dessen Sammlung moderner Kunst genutzt werden. Der Auftraggeber zeigte sich so begeistert von dem fertigen Bau, dass er ihn als „Gedicht von Wänden“ bezeichnete. Heute befindet sich dort, am Ende einer Privatstraße im noblen 16. Arrondissement, die Fondation Le Corbusier. Öffentlich zugänglich, kann der Besucher dort nicht nur einen Blick auf die Architektur der Villa, sondern auch auf die Innenraumgestaltung werfen. Diese umfasst ein ausgeklügeltes Farbkonzept, Einbauschränke, Durch- und Einblicke allenthalben, Gemälde und Skulpturen sowie Möbelentwürfe Le Corbusiers.

Ebenfalls aus den 1920er Jahren stammen einige weitere berühmten Bauten Le Corbusiers – so beispielsweise auch die als „weiße Villen“ bezeichneten zwei Wohnhäuser in der Stuttgarter Weissenhof-Siedlung (1927) und die Villa Savoye in Poissy bei Paris (1928 – 31). 1926 veröffentlichte Le Corbusier auch seine „Cinq points d’une architecture nouvelle“ („Fünf Punkte einer neuen Architektur“), in der er seine gestalterischen Grundsätze wie die Stützen (Pilotis), das begrünte Flachdach, die horizontal ausgerichteten Fensterbänder sowie die freie Grundriss- und Fassadengestaltung darlegte – die grundlegende Basis seiner weiteren Projekte.

Interieur und Design – Von der Arts-and-Crafts-Bewegung zur Wohnmaschine

Le Corbusier war neben seiner Tätigkeit als Architekt, Stadtplaner und Theoretiker auch als Innenarchitekt und Möbeldesigner tätig. Bereits seit dem Jahr 1913 hatte er in La Chaux-de-Fonds für verschiedene Familien Inneineinrichtungen und Möbelentwürfe gestaltet. In der erwähnten Maison Blanche für seine Eltern finden sich – im Vergleich zu späteren Entwürfen, die sehr technisch und industriell anmuten – fast als üppig zu bezeichnende Entwürfe von Sofas, Tapeten und Lampen, die noch ganz in der Arts-and-Crafts-Bewegung verankert sind. In seinem „Pavillon de L’Esprit Nouveau“ auf der Pariser „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“ zeigte Le Corbusier 1925 erstmals seine von ihm entwickelten „casiers standard“, freistehende Kastenelemente für Kleider, Küchengeschirr oder Bücher.

Zusammen mit Charlotte Perriand und seinem Cousin Pierre Jeanneret entwickelte Le Corbusier einige Inkunabeln des Möbeldesigns, die noch heute produziert werden und unter der Bezeichnung LC1 bis LC7 bekannt und beliebt sind. 1929 wurden einige dieser damals revolutionären Stahlrohrmöbel auf dem „Salon d’Automne“ in Paris im sogenannten „Einwohnraum“ ausgestellt. Das gesamte Interieur des 90 qm großen Raumes war von Le Corbusier, Pierre Jeanneret und Charlotte Perriand gestaltet, darunter der Tisch „Table tube d’avion“ (LC6) sowie der Stuhl „Chaise Basculant“ (LC1) und die berühmte Liege „Chaiselongue 306“ (LC 4). Letztere wurden von der Firma Thonet produziert und zeichneten sich durch eine ergonomische und flexibel angelegte Gestaltung aus. Auch die Kästen kamen wieder zum Einsatz in ihrer Doppelfunktion als Raumteiler und Stauräume. Sie waren mit Zwischenböden aus Glas, Holz oder Metall, in der Küche auch mit Holzrosten versehen, geschlossen wurden sie mit Stahlblech- oder Pressglastüren.

Le Corbusiers Möbel aus dieser Zeit hatten den Anspruch nach Funktionalität zu erfüllen, sollten praktisch und ohne Verzierungen gestaltet sein. Deshalb bemühte er sich, die Materialien und Produkte der Großindustrie in die Gestaltung einzubeziehen, beispielsweise Kolben und Becher aus dem Zubehörhandel für Chemielaboratorien oder Stahlprofile aus dem Flugzeugbau. Besondere Bedeutung für die Inneneinrichtung der späteren Projekte Le Corbusiers hatte neben dem Grundriss und der Form die Farbgestaltung der Räume: Basis seiner Farblehre waren 80 Farbpigmente, aus denen er 63 harmonische Farbtöne entwickelte und dann in 14 harmonischen Farbreihen kategorisierte. Diese Farbpalette ist auch heute noch im Handel erhältlich.

Späte Jahre – Kirchen, Wohnblöcke, Pavillons und Regierungsbauten als Bauaufgabe

Auch das Spätwerk des Architekten bis zu seinem Ertrinkungstod im Meer vor Cap-Martin 1965 hat einige Highlights der Architekturgeschichte hervorgebracht, man denke nur an die Großbauten wie die Unités d’Habitation in Marseille, Firminy und Berlin (1950er Jahre) oder die Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp (1950 – 54), den Philips-Pavillon für die Weltausstellung in Brüssel 1958 oder den Bau des Regierungsviertels im indischen Chandigarh (1952 – 64). Diese Projekte stehen in enger Verbindung mit dem von Le Corbusier entwickelten Modulor-System und seinen stadtplanerischen Ideen, insbesondere der „Ville radieuse“, welche die Stadt in die vier Funktionszonen Wohnen, Arbeiten, Erholen und Verkehr unterteilte. Wie kein anderer steht der im Jahr 1887 geborene Le Corbusier für eine „Synthese der Künste“, dem Zusammenspiel von Architektur, Städtebau, Design, Film und anderen Disziplinen.

Die umfassende Retrospektive zum Werk von Le Corbusier im Vitra Design Museum in Weil am Rhein findet vom 29. September 2007 bis zum 10. Februar 2008 statt. Dort werden sämtliche Aspekte seines Werkes betrachtet: Architektur, Städtebau, Möbeldesign und Kunst. Zur Ausstellung, die in die Bereiche „Contexts“, „Privacy and Publicity“ sowie „Built Art“ unterteilt ist, erscheint ein reich bebilderter und aufwändig gestalteter Katalog mit zum Teil bisher noch nicht veröffentlichten Materialien und Textbeiträgen von renommierten Le-Corbusier-Spezialisten.

Ausstellung:

Le Corbusier – The Art of Architecture

29. September 2007 - 10. Februar 2008

Vitra Design Museum

Charles-Eames-Str. 1

D -79576 Weil am Rhein

Katalog:

Le Corbusier – The Art of Architecture

Hrsg. von Alexander von Vegesack, Stanislaus von Moos, Arthur Rüegg und Mateo Kries.

Vitra Design Museum/Weil am Rhein 2007

397 Seiten, Hardcover, 79,90 EUR

Le Corbusier – The Art of Architecture

29. September 2007 - 10. Februar 2008

Vitra Design Museum

Charles-Eames-Str. 1

D -79576 Weil am Rhein

Katalog:

Le Corbusier – The Art of Architecture

Hrsg. von Alexander von Vegesack, Stanislaus von Moos, Arthur Rüegg und Mateo Kries.

Vitra Design Museum/Weil am Rhein 2007

397 Seiten, Hardcover, 79,90 EUR

FOTOGRAFIE © FLC/VG Bild-Kunst Bonn 2007

© FLC/VG Bild-Kunst Bonn 2007

Links

Vitra Design Museum

www.design-museum.deFondation Le Corbusier

www.fondationlecorbusier.asso.frAssociation Maison Blanche

www.maisonblanche.chWeissenhof Museum Le Corbusier Haus

www.weissenhof.deMehr Stories

Wo Raum und Mensch sich berühren

Was die Ergonomie von Türbeschlägen ausmacht

Schluss mit Schluss mit lustig?

Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden

Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Farbe als Werkzeug

Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics

Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

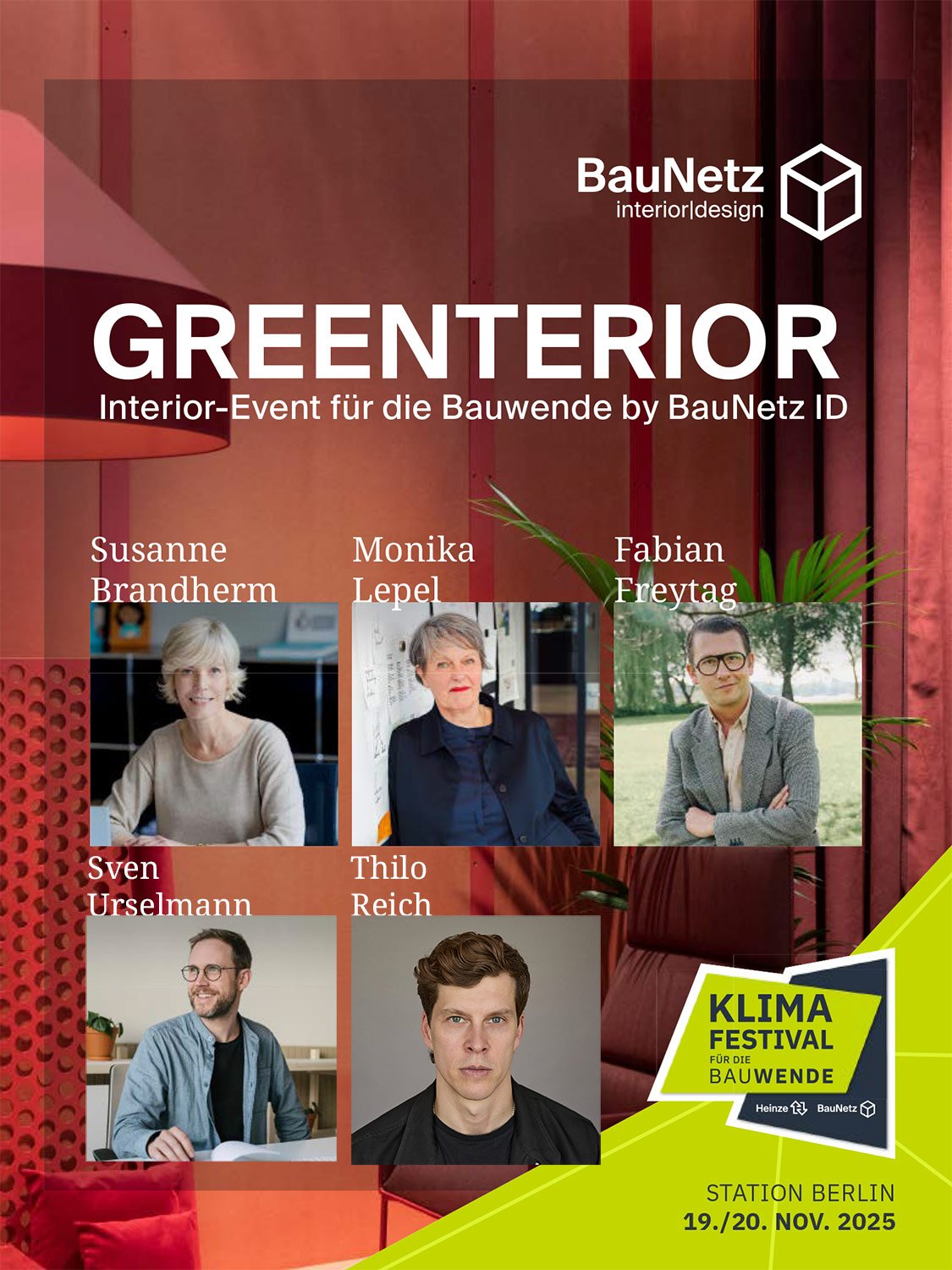

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente

Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung

Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS

Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade

Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Der Stuhl, der CO₂ speichert

Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG