Flicken, löten, schrauben

Das neue EU-Recht auf Reparatur soll das Leben von Elektrogeräten verlängern

Lediglich eines von vier defekten Elektrogeräten wird derzeit wieder funktionstüchtig gemacht. Denn Produkte werden zunehmend anfälliger und eine Reparatur ist oft teurer als der Neukauf. Was den Herstellern bisher wirtschaftlich in die Karten gespielt hat, will die EU jetzt rechtlich unterbinden. Das gerade in Kraft getretene „Recht auf Reparatur“ soll die Instandsetzung von Produkten systematisch fördern. Nur: Am Ende müssen wir meist selbst in die Werkzeugkiste greifen.

Toaster, Föhn, Kühlschrank, Bohrmaschine, Handy, Ventilator, Laptop und Bügeleisen: Was haben diese Dinge gemeinsam? Sie haben einen Stecker. Pro Person 75 Elektrogeräte besitzen Europäer*innen im Durchschnitt. Allerdings lagert gut ein Dutzend davon auf Dachböden, in Kellern oder in Garagen, weil etwas nicht mehr funktioniert, nicht mehr gefällt oder technologischen Innovationen zum Opfer gefallen ist. Vielleicht könnte die alte Mikrowelle im ersten Studentenhaushalt der Kinder ein neues Zuhause finden, vielleicht können die Großeltern sich irgendwann für ein Tablet begeistern, vielleicht brauchen wir den Videorekorder noch einmal zum Abspielen der Urlaubsvideos aus den Neunzigerjahren. Diese vielen „Vielleichts“ landen dann neben dem „theoretisch Reparierbaren“. Theoretisch könnte der rauchende Akkuschrauber mit einer neuen Kohlebürste instand gesetzt werden, theoretisch ließe sich an dem Wasserkocher ein neues Kabel installieren. Und so sammeln und horten wir das, was wir potenziell noch verwerten können. In einem durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt ist schnell ein Lagerregal gefüllt. Schon nicht mehr dabei sind die zweifelsfrei kaputten Dinge. Im besten Fall enden sie auf dem Wertstoffhof. Gut elf Kilo Elektroschrott fallen bundesweit pro Jahr und pro Kopf an. Wird er ordentlich getrennt, können viele Materialien wieder verwertet und wertvolle Ressourcen in neue Produkte überführt werden. Recycling ist der richtige Weg. Der bessere wäre aber, wenn wir und unsere 75 Elektrogeräte ein längeres Leben miteinander führen würden.

Langenberg, Foto: Fabio Neuhaus, 2022 © Museum für Gestaltung Zürich "Repair Revolution"

Terminiertes Lebensende?

Auf die Frage, warum uns das nicht gelingt, gibt es viele Antworten. Die kurze lautet: Wirtschaftswachstum (im Gegensatz zur Mangelwirtschaft, die Produkte stetig wiederbelebt). Die lange beginnt mit dem Begriff der Obsoleszenz. Die Geschichte um die bewusst eingeschränkte Lebensdauer ist so alt wie die Glühbirne. Seit 1895 brennt und leuchtet der Kohlefaden einer von der Glühlampenmanufaktur Shelby Electric hergestellten Birne. Als der Betrieb 1914 vom Elektrizitätsriesen General Electric übernommen wird, halten die neuen Eigner*innen die belastbare Birne für eine geschäftliche Dummheit. Mit anderen Unternehmen wird im Jahre 1924 das sogenannte Phoebuskartell gegründet und die maximale Lebensdauer für Glühbirnen auf 1.000 Stunden festgelegt. Wer lebensfähigere Modelle produziert, muss Strafen zahlen. Seither stehen die Hersteller unter dem Verdacht, dass sie den terminierten Tod ihrer Produkte strategisch mitplanen, um den Absatz von Ersatzprodukten zu sichern. Werden nicht Nylonstrumpfhosen bewusst mit einem minderwertigen Material produziert, damit sie schnell verschleißen? Haben nicht einige Drucker eingebaute Chips, die nach einer bestimmten Anzahl eingezogener Blätter den Dienst verweigern? Und wer hatte noch nie den Eindruck, dass einige Smartphone-Hersteller bewusst Akkus mit kurzer Lebensdauer verbauen?

Die Cloud als Türsteher

Mittlerweile haben wir die Vokabel der geplanten Obsoleszenz alle schon einmal gehört. Die Ursache für die Ausmusterung wird dabei in mehrere Kategorien unterteilt. Der Klassiker ist die werkstoffliche Obsoleszenz, das Materialversagen. Ein Griff bricht ab, ein Kontakt wackelt, ein Akku schwächelt, ein Schlauch wird undicht. Weg mit dem Ding. Die funktionale oder programmierte Obsoleszenz meint den Ausfall durch mangelnde Software-Unterstützung oder sonstige Kompatibilitätsprobleme. So landen beispielsweise unzählige Smartphones in Schubladen, weil keine Updates mehr angeboten werden. Mancher E-Reader (wie Amazons Kindle) funktioniert nur innerhalb des Konzernkosmos. Apple hingegen setzt seine datensichernde Cloud als Türsteher ein. Wer Bilder und Dokumente über alle Geräte hinweg teilen will, kann das nur mit einem Apple-Produkt. Tablets, Smartphones oder Laptops aus einem anderen Universum müssen draußen bleiben. Eine weitere Obsoleszenz ist die psychologische. Neben dem persönlichen Interesse am neueren, schöneren, kleineren und prestigeträchtigeren Modell gibt es auch politische und wirtschaftliche Anreize. Wenn der Handyvertrag alle zwei Jahren mit einem neuen Gerät kommt, landet das alte im Ausschuss. Wird eine Abwrackprämie angeboten, verabschiedet man sich vom Auto. Bietet der Staat Abschreibungen an, wird ein neuer Laptop gekauft. Zuletzt ist da die ökonomische Obsoleszenz. Das Gerät ist defekt – aber gibt es Ersatzteile und lohnt sich eine Reparatur? Die wenigsten Unternehmen sind sonderlich engagiert, wenn es darum geht, ihre bereits verkauften Produkte am Leben zu halten. Ersatzteile und Reparaturen werden bewusst so teuer und kompliziert gestaltet, dass der Neukauf eine attraktive Alternative ist.

Zürich / ZHdK © Museum für Gestaltung Zürich "Repair Revolution"

Drei Gramm defekter Computerchip = 60 Kilo Elektroschrott

Wie das funktioniert, lässt sich am Beispiel einer funktionsuntüchtigen Miele-Waschmaschine nachvollziehen. Das Unternehmen berechnet für die Anfahrt und den Kostenvoranschlag eines zertifizierten Miele-Technikers 150 Euro. Ist beispielsweise die Steuerungselektronik defekt, bietet Miele nicht die Reparatur der Einheit an, sondern nur den Austausch. Das Bauteil sowie die Arbeitsleistung kosten dann in etwa halb so viel wie eine neue Maschine. Als Alternative zur teuren Reparatur wird den Kund*innen ein Finanzierungsmodell für ein Neugerät vorgeschlagen, das einen Teilerlass der Anfahrtspauschale und die Entsorgung der alten Waschmaschine enthält. An diesem Punkt erscheint den Verbraucher*innen der Neukauf die einzig sinnvolle wirtschaftliche Lösung – dabei müsste eigentlich nur eine Platine neu verlötet werden. Ein hochkomplexes, eigentlich voll funktionsfähiges Gerät landet auf dem Müll. Ähnlich läuft es bei Apple. Deren Smartphones sind so ergonomisch gestaltet, dass sie beim Selfie in der Hand liegen wie ein nasses Stück Seife. Der Display-Bruch ist vorprogrammiert, die Reparatur eher nicht. Sie ist fast halb so teuer wie ein Neugerät, geht mit kompletter Datenlöschung einher und dauert mehrere Wochen. Damit aber wirklich keiner selbst Hand anlegt, hat sich Apple eine eigene Schraube samt Werkzeug namens Pentalob ausgedacht. Noch Mut? Nun ja, bei den geringsten Spuren der Geräteöffnung erlöscht die Garantie.

Transparenzverpflichtung für die technische Blackbox

Auch die EU hat mittlerweile eingesehen, dass es wenig Sinn macht, die Verantwortung für die Reparaturfähigkeit den Herstellern zu überlassen. Seit Mai 2024 gilt ein EU-weites Recht auf Reparatur. Dazu gehört, dass Staubsauger, Mikrowellen und Kühlschränke in Zukunft so hergestellt werden müssen, dass sie instand gesetzt werden können. Ersatzteile müssen zu einem anständigen Preis angeboten werden und Strategien, die eine unabhängige Reparatur oder den Einsatz kompatibler Bauteile verhindern, werden verboten. Auf einer EU-weiten Plattform sollen außerdem Baupläne zur Verfügung gestellt werden, damit Verbraucher*innen ihr defektes Gerät selbst oder bei freien Werkstätten reparieren lassen können. Im Reparaturcafé der NochMall, einem Gebrauchtwarenkaufhaus der Berliner Stadtreinigung, sind die Techniker*innen kritisch, ob sich viel ändern wird. „Baupläne haben wir auch so immer irgendwo im Netz gefunden“, erklärt einer der Mitarbeitenden. Die Frage, ob Unternehmen im großen Stil Sollbruchstellen einbauen und konkrete Sterbedaten konstruieren, beantworten die Techniker*innen mit einem klaren Nein. Aber man hat hier schon allerlei konstruktionstechnische Gräueltaten und Obsoleszenzstrategien entdeckt. Plastikzahnräder, die in Metallzahnräder greifen, verklebte Gehäuse oder der Einsatz selbstschneidender Schrauben in Kunststoffbauteile.

Billige Produkte muss man sich leisten können

Die einhellige Meinung an den Berliner Werkbänken: Es ist wichtig, dass die Käufer*innen ihre Geräte auch von innen kennenlernen und den Murks mit eigenen Augen sehen, damit sie vernünftige Kaufentscheidungen treffen. Niemand sollte sich wundern, dass sein Akkuschrauber für 100 Euro nicht ein Leben lang hält. Wie sinnvoll ist es überhaupt, dass jeder individuell einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge oder auch Waschmaschine und Trockner besitzt? Wer zusammenrechnet, wie viele dieser Geräte in einem durchschnittlichen Mehrfamilienhaus existieren, in den Wohnungen wertvollen Raum besetzen, schlafende Ressourcen darstellen und vielleicht nur einmal im Jahr aus der Kiste geholt werden, kommt schnell auf die Idee, dass Sharing-Modelle die bessere Alternative sind. Was heute in Großstädten mit Rollern und Autos funktioniert, könnte auch auf Elektrogeräte übertragen werden. Eine Industrie-Waschmaschine oder ein potenter Staubsauger für alle im Keller, ein Geräteverleih für Qualitätswerkzeug im Kiez. Bessere Qualität für weniger Geld. Und bis dahin?

Foto: Anni Koponen © Designmuseo Helsinki, Ausstellung: FIX: Care and Repair

Reparatur als Triumph über die Technik

Das neue Recht auf Reparatur wird die Dinge nicht zwangsläufig haltbarer machen, aber es vereinfacht den Zugang zu Bauteilen, Bauplänen und alternativen Werkstätten. Trotzdem sind hier die Verbraucher*innen gefragt, die den Hersteller in die Pflicht nehmen müssen oder sich den günstigeren Weg zum reparierten Gerät selbst zusammen recherchieren müssen. In Bezug auf Waschmaschinen gibt es hier seit einiger Zeit Repartly zu finden. Drei ehemalige Miele-Mitarbeiter haben in Gütersloh ein Start-up gegründet, das Haushaltsgeräten zu einem zweiten Leben verhelfen und die Kreislaufwirtschaft antreiben will. Unter anderem hat man sich auf die Aufarbeitung von Steuerungselektroniken spezialisiert. Via Ferndiagnose und mithilfe von YouTube-Videos und Blogbeiträgen können Kund*innen sich auf Fehlersuche machen, Teile selbst ausbauen und zur Reparatur in die Werkstatt von Repartly schicken. Die Kosten liegen bei einem Fünftel des Preises für ein neues Ersatzteil inklusive Montage. Sicherlich ist die eigenmächtige Reparatur weitaus anstrengender als der Neukauf oder ein Termin mit dem Monteur. Doch die Eigenleistung hat auch positive Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Mensch und Gerät. Zumindest beobachten das die Techniker*innen des Reparaturcafés. „Oft bringen die Leute etwas mit, das schon lange nicht mehr funktioniert hat. Wenn sie es mit unserer Hilfe wieder lauffähig gemacht haben, ist ihnen der Stolz darüber anzusehen. Der Triumph über die Technik ist auch ein Stück weit Selbstermächtigung.“

Das Bildmaterial stammt aus zwei Ausstellungen zum Thema Reparatur in der Objektkultur. Das Museum für Gestaltung Zürich zeigte vom 31. März bis zum 15. Oktober 2023 die Ausstellung “Repair Revolution”. Im Designmuseo Helsinki läuft vom 26.04.2024 bis zum 05.01.2025 die Ausstellung “FIX: Care and Repair”.

Mehr Stories

Möbel à la carte

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk - Teil 1

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Grüner Stahl fürs Bad

CO₂-neutrale Duschflächen und Waschtische für die Sanitärplanung

Besonders hart und kratzfest

PVD-Beschichtungen für stark frequentierte Bäder

Offenes Zukunftslabor

Frankfurt RheinMain ist World Design Capital 2026

Re-Use, das neue Normal

Das Klimafestival rückt erstmals Innenarchitektur in den Fokus der Bauwende

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

Im Kreis gedacht

Strategien für lang lebende Möbel bei Brunner

Wenn Räume Geschichten erzählen

Wie der Traditionseinrichter Christmann mit digitaler Technik Wohnlichkeit erzeugt

Architects Space

Treffpunkt für Architektur, Planung und Design auf der DOMOTEX 2026 in Hannover

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

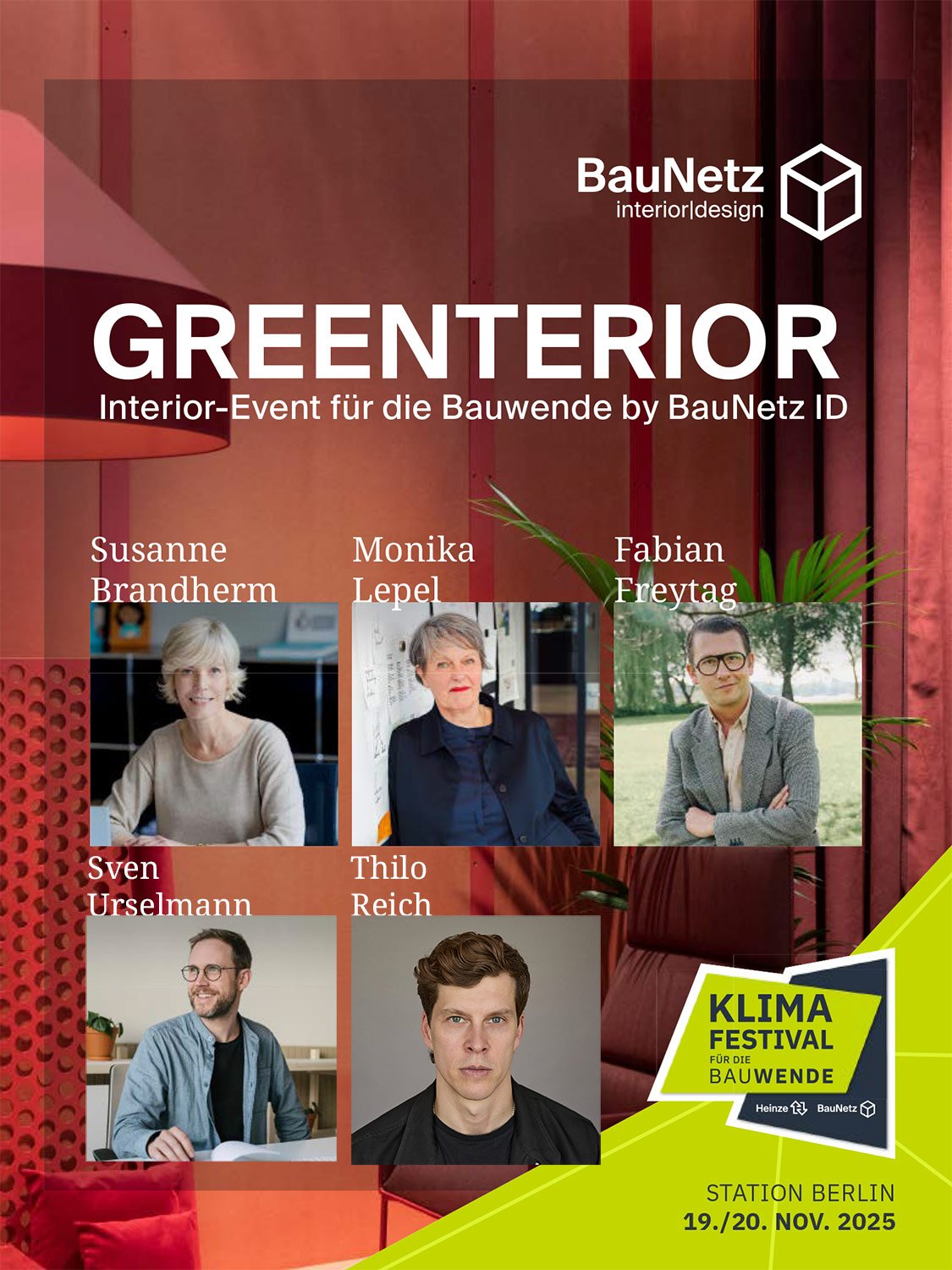

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Werkzeugkasten der Möglichkeiten

Rückblick auf die Dutch Design Week 2025

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Green Office als Komplettpaket

Assmann gestaltet zirkuläre Arbeitswelten und nachhaltige Lösungen für die Zukunft

Bereit für eine neue Arbeitswelt

String Furniture bringt System in die Bürogestaltung

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Das Auge isst mit

Essen als Medium der Gestaltung in der zeitgenössischen Food-Szene

Best-of Küche 2025

Neue Küchenmöbel, Elektrogeräte und Materialien

Projekte mit Impact

Zirkuläre Konzepte für moderne Arbeitswelten von Fenyx

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Flexibles Arbeiten

Leitfaden für eine zeitgemäße Bürogestaltung von Hushoffice