Salon der Dunkelheit – Dark Side Club 2010

1 / 9

Die dunkle Seite der Macht verleiht nicht nur im Kino unerwartete Kräfte. Auch an den Eröffnungstagen einer Biennale erlaubt sie Dinge zu sagen, die auf den unzähligen Eröffnungen, Pressekonferenzen oder Fototerminen oft unausgesprochen bleiben. Dass dem auch diesmal so war, dafür sorgte die dritte Ausgabe des Dark Side Club – dem einzigen mitternächtlichen Architektursalon, bei dem garantiert kein Teilnehmer fürchten musste, womöglich einzuschlafen.

Am helllichten Tag liegen die Dinge oft anders. Denn die meisten, die auf der Biennale mit einer eigenen Arbeit vertreten sind oder als Redner auf einer der unzähligen Lesungen auftreten, zeigen sich in ihrer Meinung auffallend bedeckt. Kritisiert wird kaum und wenn, dann alles andere als laut oder gar direkt. Die PR-Maschinerie hat die Architektur im Griff und verwandelt ihre Vertreter – sonst immerhin die debattierfreudigsten unter allen Gestaltern – in eine friedliche, gut gelaunte Familie. Irgendwie langweilig, finden Sie nicht?

Mitternächtlicher Salon

Nicht ohne Grund entpuppte sich bereits auf den vergangenen Biennalen 2006 und 2008 der Dark Side Club als Geheimtipp. Das Konzept, an den drei Eröffnungstagen auf überaus direkte Weise über Architektur zu debattieren, ging auch diesmal auf. Denn im Gegensatz zu gewöhnlichen Lectures, die nur selten über eine flache Portfolio-Show ihrer Teilnehmer hinausreichen, ging es im dunkelsten aller Architektursalons – debattiert wurde zu mitternächtlicher Stunde bis spät in die Nacht – erstaunlich direkt zur Sache.

Besuchten diese vor zwei Jahren noch über 500 Gäste, fiel der Rahmen diesmal deutlich kleiner aus. Robert White – der mit seinem Londoner Büro White Partners erneut den Club ausrichtete und als Berater von Büros wie OMA, Future Systems, Richards Rogers oder Zaha Hadid bestens in der Szene vernetzt ist – lud an jedem der drei Abende lediglich 25 Gäste zum gemeinsamen Dinner – gefolgt von einem anschließenden Salon. Im privatem Rahmen diskutierten unter anderem Thom Mayne, Peter Cook, Wolf Prix, Hitoshe Abe, Jürgen Mayer H., Mathias Sauerbruch, Bjarke Ingels, Odile Decq, Mark Wigley, Aaron Betsky oder Winy Maas von MVRDV, die die entspannte Atmosphäre während des Essens in einen lebendigen und lautstark ausgetragenen Diskurs verwandelten.

Architektur und Schönheit

Dieser stand an jedem Abend unter einem anderen Thema und wurde von einem „Mentor“ geleitet. Den Auftakt machte hierbei die israelische Architektin Yael Reisner, die das Verhältnis von Architektur und Schönheit ins Spiel brachte und damit einen empfindlichen Nerv traf. „Schönheit an sich interessiert mich nicht!“, preschte Thom Mayne nach vorn und unterstrich stattdessen die Komplexität, die die Organisation von Raum heute einnimmt. „Wir arbeiten vernetzt in Teams und zeichnen nicht wie Oscar Niemeyer eine Kurve auf, die dann zu einem Gebäude wird“, gab Yael Reisner ihm Recht. Die Schwierigkeit des Schönheitsbegriffs liege für sie im individuellen Zugang. Wie kann die persönliche Wertung, ob es schön ist oder nicht, zum Maßstab für etwas werden, das schließlich als Gemeinschaftswerk entsteht?

Der britische Architekt Mark Goulthorpe brachte an dieser Stelle den Vergleich zur Arbeit des Choreografen William Forsythe. Anstatt den Tänzern seines Ensembles exakt vorzuschreiben, wie sie sich zu bewegen haben, lege er lediglich einen Rahmen in Form eines vorab bestimmten Algorithmus fest, innerhalb dessen sich die Tänzer frei bewegen können. Das Ergebnis ist eine gemeinschaftliche Produktion, deren Ästhetik Schönheit ausdrücken kann, aber keineswegs muss. Ein leidenschaftliches Plädoyer für die Schönheit gab unterdessen Peter Cook, für den sie Teil eines jeden Projektes ist. Das Problem ist für ihn lediglich der Begriff, der derart gespickt mit kitschigen Assoziationen daherkommt, dass er im professionellen Gebrauch kaum zu gebrauchen ist. „Ihr redet über das Thema, als wäret Ihr im 19. Jahrhundert“, warf Wolf Prix schließlich launisch in die Runde ein, der zuvor noch rauchend am Fenster lehnte. Schönheit ist für ihn etwas, bei dem es keine Wahl gebe. Über die Intuition werde Schönheit auch im digitalen Zeitalter zu einem Teil der Architektur, den man nicht leugnen kann.

Urbanismus als Science Fiction

Der zweite Abend stand ganz im Zeichen der Zukunft. „Als junger Architekt hat man keine Gebäude-Referenzen, also sind die einzigen Projekte, die einem zugetraut werden, die, die weit in der Zukunft liegen“, eröffnet Bjarke Ingels die Runde zum Thema „Sci-Fi-Urbanismus – wie technologische Evolution, wissenschaftliche Durchbrüche und soziale Innovation die Zukunft der Städte bestimmen können“ – und fuhr fort: „Das ist doch absurd: Die von ihrem Volumen größte und folgenreichste Planung für die Zukunft dürfen die Kids übernehmen, während jede Stadttoilette nur diejenigen entwerfen dürfen, die schon kurz vor der Rente stehen.“ Dass Science Fiction hierbei alles andere als etwas Dummes oder gar nur für Kinder sei, unterstreicht Winy Maas von MVRDV. Als diejenige Disziplin in der Architektur, die am engsten von der Zukunft beeinflusst ist, muss Städteplanung technologische und gesellschaftliche Veränderungen voraussehen. Science Fiction ist für ihn eine durchweg positive Strategie, die mit düsteren Zukunftsszenarien nichts gemeinsam hat.

Paola Antonelli, Designkuratorin am New Yorker MoMA fühlte sich hierbei an die Masterpläne Le Corbusiers für Algier und Rio de Janeiro erinnert. „Ist es das, was Ihr wollt: die große Geste und Menschen überzeugen mit der Haltung: Der Architekt weiß, was zu passieren hat, egal, ob es dann richtig oder falsch ist? Könnt Ihr tatsächlich so leicht die Welt verändern?“, setzte sie dem Optimismus am Tisch entgegen. „Was uns verbindet, ist doch, dass wir letztendlich alle nach Arbeit suchen“, gestand Gary Bates vom Osloer Architekturbüro Space Group pragmatisch ein und zog den Vergleich mit Hollywood: „Es wäre aufregend, wenn wir wie James Cameron alles machen könnten. Aber diese Freiheit werden wir nie haben.“ Dennoch gehe es darum, innerhalb der gegebenen Grenzen von den eigenen Plänen so viel wie möglich umzusetzen. „Warum geht Ihr nicht nach Hollywood?“, legte Paola Antonelli nach, worauf Bjarke Ingels konterte: „Als Architekten schauen wir immer, wie cool es in Hollywood ist. Dabei hatte allein unser Projekt für Sozialwohnungen im Süden von Kopenhagen ein höheres Budget als Avatar. Wir haben viel größere Macht in unseren Händen als James Cameron“, machte er der Runde Mut. Worum es jedoch gehe, sei immer noch, wie Menschen in Zukunft leben möchten und nicht, was man ihnen aufdrücke. Technologien sollten gezielt genutzt werden, ohne sich von ihnen dominieren zu lassen.

Die Vermittlung von Architektur

Einem gänzlich anderen Thema stellten sich die Publizisten William Menking und Aaron Levy am dritten Abend. Angesichts der auffallend wenigen Gebäudemodelle dieser Biennale stellten sie die Frage, inwieweit sich Architektur heute überhaupt vermitteln lasse. Vor allem Odile Decq und Aaron Betsky, Kurator der Biennale 2008, lieferten sich hierbei einen harten Schlagabtausch. Betsky forderte, anstatt vorhandene Gebäude zu zeigen vielmehr mit freien Arbeiten das Interesse der Besucher zu wecken und führte eine Statistik an: „Während auf einer Kunstbiennale nur zehn Prozent der Besucher beruflich mit Kunst zu tun haben, liegt der Anteil der professionellen Besucher bei einer Architekturbiennale bei rund der Hälfte“. Sind es also womöglich doch nur die Architekten selbst, die sich für Architektur interessieren? „Was ist Architektur anderes, als reales Leben und damit gebaute Umwelt?“, entgegnete ihm Odile Decq, die zugleich die Wirkung der 2008er Biennale in Frage stellte. „Von Inspiration haben wir vor zwei Jahren nicht viel gesehen“, musste Betsky über sich ergehen lassen, der ihr am Tisch genau gegenüber saß.

Nachdem nur wenige Stunden zuvor die Goldenen Bären verliehen wurden, rückte schließlich auch die Biennale selbst in den Fokus. Peter Cook gestand heirbei ein, was angesichts der geringen Nachwirkung der vergangenen Biennalen längst zum eigentlichen Grund geworden ist, nach Venedig zu kommen: „Das Beste an einer Biennale ist doch immer noch, all jene Leute plötzlich an einem Ort versammelt zu treffen, die sonst über den ganzen Globus verstreut sind.“ Die Ausstellung selbst sei mit ihren Länderpavillons kaum anders als eine Expo, auf der sich jedes Land lediglich selbst bewerbe, so der Tenor der Runde. „Sollten anstatt von nationalem Wetteifern nicht längst übergreifende Lösungen gezeigt werden?“, stellte der britische Architekt Tony Fretton in den Raum. Vor allem der Beitrag von Dänemark wurde hierbei gelobt, der in die Entwicklung des Großraums Kopenhagen die schwedische Seite ganz selbstverständlich mit einbezog. In der Architektur, so die spanische Architektin Eva Franch, gehe es letztendlich doch nicht um Darstellung, sondern darum, etwas gemeinsam zu entwickeln und aufzubauen. Mit diesem Fazit endete schließlich der letzte Abend des Dark Side Club. Zur Biennale 2012 wird es ihn wieder geben. Wie gewohnt zur späten Stunde.

FOTOGRAFIE Torsten Seidel

Torsten Seidel

Links

Mehr Stories

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

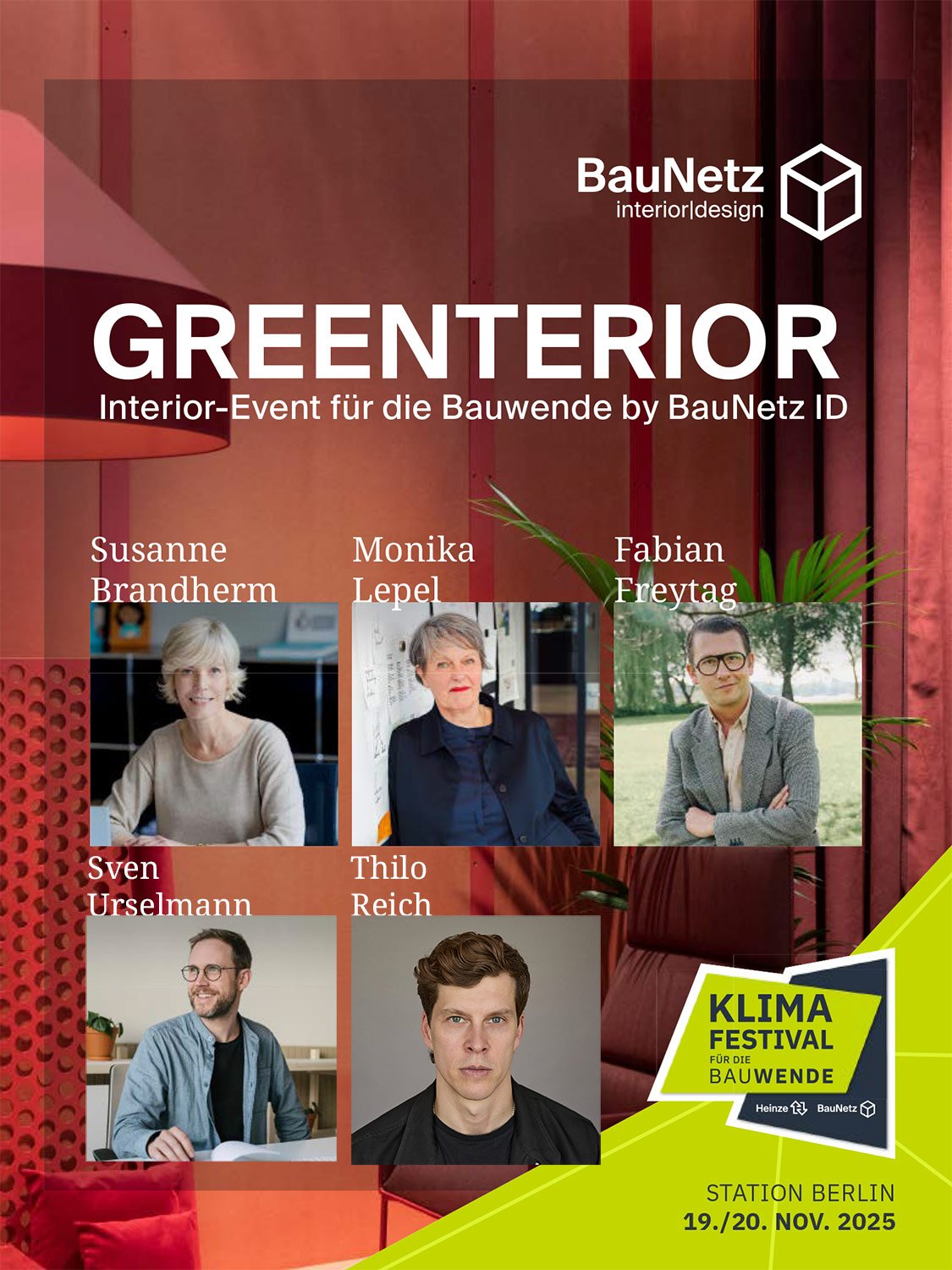

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente

Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung

Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS

Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade

Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Der Stuhl, der CO₂ speichert

Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG

Creative Britannia

Unterwegs auf der London Craft Week und Clerkenwell Design Week

Auf stilvoller Welle

Ikonische Tischserie wave für exklusive Objekteinrichtungen von Brunner

Spektrum der Ruhe

Wie nachhaltig sind farbige Möbel?

Rauchzeichen aus dem Abfluss?

Wie Entwässerungstechnik zur Sicherheitslücke beim Brandschutz werden kann

Design als kulturelles Gedächtnis

Ausstellung Romantic Brutalism über polnisches Design in Mailand

Alles Theater

Dramatische Inszenierungen auf der Milan Design Week 2025