Tempel des Ich

Die Münchner Villa Stuck beleuchtet die Typologie des Künstlerhauses von den Frühtagen des 19. Jahrhunderts bis in die Moderne.

Wohnen im Gesamtkunstwerk: Anlässlich des 150. Geburtstages von Franz von Stuck beleuchtet die Münchner Villa Stuck die Typologie des Künstlerhauses von den Frühtagen des 19. Jahrhunderts bis in die Moderne. Insgesamt 20 Häuser umfasst die Schau, die nicht nur Einblicke in menschliche Gemüter erlaubt, sondern ebenso 150 Jahre Kunst- , Kultur- und Wohngeschichte vor Augen führt.

Ein Haus ist mehr als eine schützende Hülle. Es ist Bühne, Visitenkarte, Festung und Rückzugsort in einem. Dass Architekten ihren Behausungen viel Aufmerksamkeit widmen, liegt in der Natur der Sache. Doch weit spielerischer und unbefangener in stilistischen Fragen sind Maler und Bildhauer – ab dem frühen 19. Jahrhundert haben viele ihre Häuser zum gelebten Gesamtkunstwerk erklärt. Wie dieses auszusehen hatte, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Schließlich sind die eigenen vier Wände kein Ort für Kompromisse. Nirgendwo sonst darf sich das Ego so ungeniert entfalten wie im Privaten.

Haus aus einem Guss

Einen Einblick in intime wie skurrile Wohnbauten gewährt zurzeit die Villa Stuck in München. Im Tempel des Ich lautet der Titel der Ausstellung, die Künstlerhäuser in Europa und Amerika aus den Jahren 1800 bis 1948 in den Fokus rückt. Dass das Thema durchaus nahe liegt, hat einen einfachen Grund: Nicht nur die neoklassizistische Villa in der Prinzregentenstraße wurde von Franz von Stuck selbst entworfen. Der damals 34-jährige Maler konzipierte neben Plastiken und Gemälden auch sämtliche Möbel und Objekte, die Elemente des Jugendstils mit historistischer Opulenz verbanden. Ließen Künstlerfreunde wie Franz von Lehnbach oder Friedrich August von Kaulbach die Planung ihrer Häuser von renommierten Architekten ausführen, blieb Franz von Stuck mit seinem Universalanspruch in München allein.

Die Ausstellung greift diesen Umstand auf und spinnt daraus den roten Faden. Anlässlich von Stucks 150. Geburtstag wird nicht das pittoreske Künstlerhaus an sich beleuchtet, sondern der eher seltenere Fall eines tatsächlich eingelösten Gesamtkunstwerkes. Vorbilder fand Franz von Stuck vor allem in den Briten John Soane, Lawrence Alma-Tedema oder Frederic Leighton, deren raumgreifenden Selbstdarstellungen über Magazine und Reiseberichte bis aufs europäische Festland vorgedrungen waren. Insgesamt 20 Häuser umfasst die Schau, die sowohl als Spiegel menschlicher Charaktere gelten kann als auch 150 Jahre Kunst-, Kultur- und Wohngeschichte vor Augen führt.

Das Künstlerhaus glich einem dreidimensionales Selbstportrait und war nicht selten das komplexeste und umfangreichste Werk, das seine Bewohner hinterlassen haben. Welche Wechselwirkung zwischen Raum und Leinwand entstehen konnte, zeigte das Haus des Londoner Antikenmalers Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Die architektonischen Details seines von hohen Rundbögen und Kuppeln gekrönten Ateliergebäudes dienten ebenso als Hintergrund wie gedankliche Stütze für viele Bilder, die an diesem Ort gemalt wurden. Ähnlich verfuhr der Maler Frederic Leighton (1830-1896), dessen im arabischen Stil gehaltenes Londoner Wohnhaus die atmosphärische Bühne für die meisten seiner Gemälde bildete.

Als begehbare Visitenkarte konzipierte der britische Maler, Bildhauer und Architekt John Soane (1753-1837) sein 1808 bis 1837 realisiertes Wohnhaus in London. Der Erbauer der Bank of England, der auch an der Innenausstattung von Downing Street Nr. 10 beteiligt war, schuf eine architektonischen Wunderkammer in neoklassizistischem Gewand. Nicht nur 30.000 Zeichnungen, Gemälde und Modelle seiner Bauten hat er im großen Kuppelsaal sowie den zahlreichen Galerien des Hauses versammelt, sondern ebenso antike Statuen, Skulpturenfragmente, Urnen bis hin zum Sarkophag des ägyptischen Pharaos Sentos I.

Haus aus einem Guss

Ein Haus aus einem Guss konzipierte William Morris (1834-1894). Das Red House in Kent war das einzige Gebäude, das der Begründer der Arts-and-Crafts-Bewegung selbst erbaut hatte. Viele seiner späteren Möbel-, Teppich- und Textilarbeiten nahmen ihren Ursprung in der Ausstattung dieses Hauses. Morris fertigte auch zahlreiche Fresken an, von denen einige erst 2003 wieder entdeckt wurden, nachdem sich das Haus für fast 140 Jahre in Privatbesitz befunden hatte. Seinen Bau hatte Morris bereits 1865 wieder verkauft und mit Kelmscott Manor in Oxfordshire ein Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert bezogen. Das selbst entworfene Künstlerhaus diente für ihn weniger der kreativen Außenwirkung als vielmehr der Erweiterung des eigenen Spielfeldes.

Wie eng Architektur, Interieur und Werk mitunter korrespondieren, zeigt die Münchner Ausstellung mit einer unmittelbaren Gegenüberstellung der architektonischen und künstlerischen Arbeiten. Als geradezu flächiges Pendant zum tektonischen Spiel seines Merzbaus in Hannover (1923-1936, 1943 zerstört) erscheint die Gemäldeserie Verschiebungen von Kurt Schwitters (1887-1948) aus dem Jahr 1930. Der gebürtige Hannoveraner hatte 1932 auf der norwegischen Insel Hjertøya und ab 1937 unweit von Oslo noch zwei weitere Märzbauten in Angriff genommen und die Idee eines raumfüllenden Kunstwerkes trotz oder vielleicht auch gerade wegen seines Rückzugs ins Private weiter vorangetrieben.

Kontakt unterhielt Schwitters auch zum niederländischen Maler, Bildhauer, Architekten und De-Stijl-Begründer Theo van Doesburg, der 1924 den Begriff der „Konkreten Kunst“ prägte. Mit seinem Atelierwohnhaus in Meudon-Val-Fleury bei Paris hatte van Doesburg 1929-1931 sein erstes Haus errichtet, dessen modernistischer Entwurf 1923 präsentiert wurde. „Wir sind Maler, die denken und abwägen. Doch die Funktionen des Lebens können nicht zweidimensional aufs Zeichenbrett projiziert werden“, erklärte Theo van Doesburg seine Motivation für den Sprung von der Fläche in die räumliche Dimension.

Wie ein Künstlerhaus als letzte Ruhestätte dient, zeigt das 1923 errichtete Atelier des französischen Malers Jacques Majorelle (1886-1962) in Marrakesch. Der im Stil des Art Déco gehaltene Bau sorgte nicht nur mit seiner kobaltblauen Fassade für Aufsehen, sondern ebenso mit seinem exotischen Garten. 1980 erwarben Yves Saint Laurent und Pierre Bergé das Anwesen und überführten es 1997 in eine Stiftung. Nachdem sich Saint Laurent 2002 aus dem Modegeschäft zurückgezogen hatte, verbrachte er viel Zeit im Jardin Majorelle. Seine Affinität für den Ort ging sogar so weit, dass er seine Asche nach seinem Tod 2008 im Rosengarten der Villa verstreuen ließ. Dass Jacques Majorelle, der 1962 auf dem Friedhof von Nancy beigesetzt wurde, nicht in Vergessenheit geriet, hatte er weniger seinen Gemälden und Aquarellen zu verdanken. Es ist sein Haus, das bis heute 600.000 Besucher im Jahr in den Bann zieht und zweifelsohne seine beste Arbeit war.

Im Tempel des Ich – Das Künstlerhaus als Gesamtkunstwerk

noch bis 2. März 2014 im Museum Villa Stuck in München

Museum Villa Stuck

Mehr Stories

Wo Raum und Mensch sich berühren

Was die Ergonomie von Türbeschlägen ausmacht

Schluss mit Schluss mit lustig?

Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden

Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Farbe als Werkzeug

Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics

Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

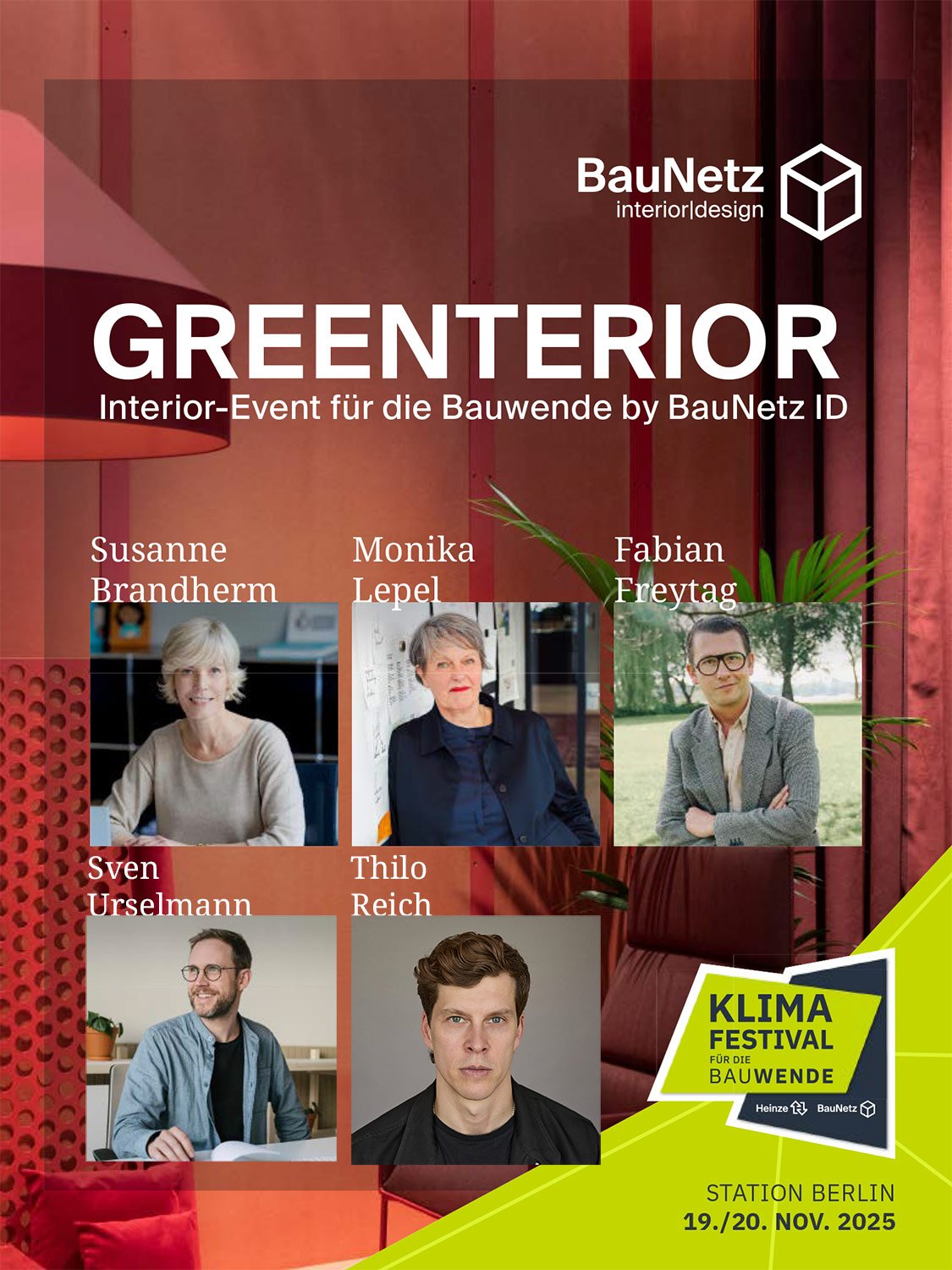

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente

Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung

Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS

Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade

Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Der Stuhl, der CO₂ speichert

Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG