Arno Brandlhuber

1 / 9

Arno Brandlhuber lebt lieber ungewöhnlich. Nicht nur in seiner Wohnung im selbstentworfenen Haus in der Berliner Brunnenstraße, das 2009 einen regelrechten Hype erzeugte: Die Szene rief „Brutiful!“, die AD hievte die mit Design und Kunst dekorierte Sichtbetonetage aufs Cover. Auch in dem Domizil, das sich der 1964 geborene Architekt gerade bei Potsdam plant: Eine DDR-Industriehalle am See verwandelt er in die Antivilla. Gelebt wird in verschiedenen Klimazonen, geheizt mit einem Saunaofen. Vergangene Woche zur Architekturbiennale in Venedig wurde das Projekt erstmals präsentiert, im Deutschen Pavillon als Beitrag zur Ausstellung Reduce, Reuse, Recycle.

Arno Brandlhuber: Das Konzept des Deutschen Pavillons beschreibt den Umgang mit Bestand, mit der grauen Energie, die darin steckt. Da Baustoffe Energie verbrauchen, wenn man sie herstellt, kann es sinnvoll sein, Gebäude weiterzuverwenden. Bei unserem Beitrag handelt es sich um den Umbau der ehemaligen Trikotagenfabrik VEB Ernst Lück am Krampnitzsee bei Potsdam, zwei Industriehallen mit zusammen gut 1000 Quadratmeter Fläche. Wir hätten die auch abreißen und stattdessen drei kleine Einfamilienhäuser bauen können.

Sie sind Ihr eigener Bauherr?

Zum Teil. Eine Halle bauen wir für zwei andere Bauherren um, das ist das Projekt Copy & Paste. An der anderen Halle, der Antivilla, spielen wir durch, wie man zwar regelkonform, aber trotzdem anders mit der Frage der Dämmung umgehen kann. Es tut Altbauten nicht gut, wenn sie in einem vollflächigen Dämm-Mantel verpackt werden. Die Fassaden der Halle werden also nicht gedämmt. Das Dach besteht aus asbesthaltigem Well-Eternit und muss entfernt werden. Das neue Dach wird ein Flachdach aus Beton mit einer kleinen Kante, die genug Stabilität bringt, dass wir von allen Außenwänden zwei Drittel heraushauen können. Wir können uns da ein Fenster reinschlagen, wo wir Blick brauchen.

Bauen im Bestand – eigentlich ein wenig aufregendes Thema. Wer interessiert sich schon für vollflächige Dämm-Mäntel? Aber Arno Brandlhuber weiß, dass es nicht nur bei Beton darauf ankommt, was man daraus macht. Der richtige Dreh – und schon kann Umbau nach einer interessanten Aufgabe klingen. Allerdings hat die Halle 500 Quadratmeter – die ohne Dämmung sicherlich schwierig zu heizen sind.

Wir wohnen mal größer, mal kleiner. Das Konzept kennt man vielleicht noch von den Großeltern: Im Winter zieht man sich in die geheizte Stube zurück. Und im Sommer nutzt man alle Räume. Deswegen gibt es im Obergeschoss lediglich einen winzigen Kern mit Sauna, Bad und Treppe aufs Dach. Darum herum hängen wir zwei Lagen transparente Vorhänge. Im Winter zieht man einfach beide Vorhänge zu. So entstehen verschiedene Klimazonen. In der Mitte der Etage um Sauna und Bad herum ist es richtig warm, der Saunaofen ist die Heizung. Daran schließt sich ein Bereich mit Zwischenklima an. Und der Rest der Fläche ist frostfrei.

Woraus werden die transparenten Vorhänge bestehen?

Wahrscheinlich Weich-PVC. Wie man das von Schlachtereien kennt. Man könnte auch Textilien verwenden. Die Vorhänge sollen lediglich verhindern, dass sich die Luft austauscht. Wir werden für das Haus einen Wärmeschutznachweis gemäß der Bestimmungen führen können. Und zwar nicht, indem wir dämmen, sondern indem wir das eigene Verhalten ändern. So können wir uns viel mehr Fläche leisten – und im Winter eben ein bisschen weniger. Statt einem 100-Quadratmeter-Häuschen haben wir jetzt zum gleichen Preis ein 500-Quadratmeter Haus, und im Winter haben wir immer noch 70 Quadratmeter. Das halte ich für modellhaft: einfach mal die Standards nicht anzuheben. Denn es ist eine simple Rechnung: Wenn man immer alle Standards nach oben verschiebt, gehen auch die Kosten nach oben.

Da war er wieder, der richtige Dreh. Arno Brandlhuber blickt einfach mal aus einer anderen Richtung auf die Dinge, unterdrückt die üblichen Reflexe. Dabei kommt ein Konzept heraus, das wie im Vorbeischlendern das staubtrockene Thema Nachhaltigkeit abhakt. Ohne Styropor und Zwangslüftung. Und alle dürfen mitmachen: Wenn die neue Dachplatte der Antivilla betoniert ist, lädt er Freunden und Bekannten zur Party mit großem Werkzeug. Da werden dann die Blicke rausgehauen. Brandlhuber hat sichtlich Vergnügen daran, das ungewöhnliche Konzept von Antivilla zu erläutern. Und er beobachtet genau, ob seine Ausführungen bei der Gesprächspartnerin auch wirklich für Überraschung sorgen. Aber lassen wir uns nicht blenden von Brandlhubers Nonchalance und dem Charme seines weichen, unterfränkischen Tonfalls. Suchen wir die Kontroverse:

Der Projektname Antivilla wirkt auf mich beinahe aggressiv, als sollten bestimmte Lebensstile bekämpft werden.

Wir haben es Antivilla genannt, weil es ein bisschen gröber ist. Das Haus wird nie wie eine Villa aussehen, obwohl es die Größe hat. Der Villenvorort Sacrow ist lediglich vier Kilometer weg. Uns geht es bei dem Begriff Antivilla vielmehr darum, den radikal reduzierten Verbrauch an eingesetztem Kapital und Energien zu adressieren. Außerdem thematisiert der Name den Umgang mit Raum – ich finde Raum toll, auch viel Raum. Gleichzeitig soll man aber weniger Ressourcen verbrauchen. Und das ist der Punkt bei Antivilla: Man hat viel Raumvolumen, aber weniger Verbrauch. Sonst gilt ja: Wer viel Raum hat, verfügt auch über viel Kapital.

Es ist aber auch eine Lebensstilfrage.

Es ist eindeutig eine Lebensstilfrage. Man kann das auch mit Hedonismus beschreiben. Es geht um Qualität von Raum und Fläche. Aber nicht mit den damit verbundenen Kosten. Wenn man genug Geld hat, wird man sich ohnehin eine Villa leisten. Interessant wird es, wenn die, die sich eigentlich eine richtige Villa leisten könnten, ein Konzept wie Antivilla schicker finden, also weniger Kapital und Energie einzusetzen. Wir merken das bereits, dass durch die Teilnahme an der Biennale immer mehr Leute aufmerksam werden und sich mit dem Konzept auseinandersetzen.

Keine Kontroverse, sondern Vorbild: Arno Brandlhuber will tatsächlich die Welt ein bisschen besser machen und beginnt bei sich selbst. Brandlhubers Bauherren sollten allerdings auch offen sein für Lösungen jenseits der Konvention: Der Berliner Galerist Johann König erwarb auf Vermittlung des Architekten eine Kirche in Kreuzberg. Und bekommt nun eine riesige Betonkiste als Ausstellungsraum. Bis zum Beginn der Bauarbeiten testet die Szene mit Konzerten und Partys schon mal die Raumqualitäten der vom ehemaligen Senatsbaudirektor Werner Düttmann entworfenen Kirche St. Agnes.

Wir hatten erfahren, dass die Katholische Kirche sich von dem Bau trennen möchte. Wir haben das in der Kulturszene gestreut, es gab mehrere Interessenten, der Galerist Johann König hat das Gebäude schließlich übernommen. Es gibt nur wenige Nutzungen, die mit so einem Kirchenraum umgehen können; zumal wenn man eine zumindest halböffentliche Nutzung sucht. Und die Kirche hatte andere Glaubensgemeinschaften als Nachnutzer ausgeschlossen. Das Ziel sollte ja eigentlich sein, Denkmäler mit ihrer Nutzung zu erhalten. Aber hier war klar, dass das Haus keine Kirche mehr ist und auch in den nächsten 100 Jahren keine mehr sein wird – solange läuft der Erbbauvertrag.

St. Agnes gilt als architekturgeschichtlich bedeutsam, wie gehen Sie mit so einem Bau um?

Die Charta von Venedig sieht vor, wenn man ein Denkmal adaptiert, soll man den Eingriff kenntlich machen. Der neue Teil soll sich von der Originalsubstanz unterscheiden, wie es etwa Karljosef Schattner in Eichstätt vorbildlich durchexerziert hat. Mit Stahl im Kontrast zu den alten Gebäuden. St. Agnes ist aber ein Betonbau. Für mich stellt sich die Materialfrage da gar nicht, weil der Bau zeitlich so nahe an der Gegenwart ist. Man muss sich da gar nicht absetzen. Der Umbau besteht auch nur aus einer einzigen Maßnahme, die wir aus der Eigenlogik des Baus entwickelt haben. Eine eingestellte Ebene aus Beton im Kirchenschiff, die den Raum horizontal teilt: oben Ausstellungsraum, unten Schaulager. Diese Ebene bringt alles mit: Sie heizt selbst, Medien sind integriert. Sie ist so ausgelegt, dass darauf große Installationen aufgebaut werden können.

Das klingt erst einmal überzeugend: nur ein Eingriff in das Denkmal, der alle Probleme lösen soll. Die scheinbare Mühelosigkeit, mit der seine Entwürfe auf die Situation reagieren, macht Spaß. Aber machen wir es ihm nicht zu leicht: Ist das Kirchenschiff denn überhaupt als Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst geeignet?

Bislang nicht, denn das Schiff wird flankiert von offenen Seitenkapellen. Es gibt auf Erdgeschossniveau gar keine geschlossenen Wände. Und der Raum ist auch zu hoch, er ist auf ein göttliches Oben orientiert. Aber mit der neuen Ebene, die auf Höhe der Orgelempore verlaufen wird, entsteht oben ein abgeschlossener Ausstellungsraum mit Wänden und stimmigen Proportionen. Unten ist Platz für ein Schaulager, denn Johann König hat großen Lagerbedarf.

Aber noch mal zur Eignung als Galerie: Die Wände haben eine rohe, graue Betonputzoberfläche.

Die Wände sind perfekt.

Wirklich?

Perfekt! Wir sind keine Anhänger des White Cube.

Und Herr König auch nicht?

Er wird sich umorientieren. Das sieht man aber auch in der Galerie in unserem Haus in der Brunnenstraße, dass Betonwände durchaus tauglich sind. Sie stellen Fragen, die eher mit der Gegenwart zu tun haben als die isolierenden Räume eines White Cube.

Direkt an die Wände wird Johann König keine Kunst hängen können, die sind schlicht zu dünn.

Wir hängen ab. Man denkt: Das geht nicht. Aber es geht natürlich sehr gut. Es ist zum Standard geworden, dass selbst die Monitore in die Wand eingelassen werden. Obwohl der Bau die größte Galerie von Berlin sein wird, gehen wir ein Stück zurück, zu Präsentationsformen, die heute als nicht mehr zeitgemäß gelten. Es geht nicht darum, sich immer mehr dem Museum anzunähern.

Und wieder die Konvention. Und wie Arno Brandlhuber daraus architektonisches Kapital schlägt, indem er sie auf den Kopf stellt. Nun ist auch klar, warum er der erklärte Szeneliebling der Architektur ist: Brandlhuber macht Spaß und Ernst zugleich.

Am 7. September öffnen zwei Einzelausstellungen von Arno Brandlhuber in Berlin: Im Neuen Berliner Kunstverein zeigt er unter dem Titel Archipel eine Landschaft aus geschüttetem Beton mit Referenzen auf aktuelle Berliner Liegenschaftspolitik und Oswald Matthias Ungers legendäre Berliner Sommerschule von 1977. Parallel dazu präsentiert die Galerie KOW in Brandlhubers Haus in der Brunnenstraße eine Ausstellung mit demselben Titel.

Außerdem ist zurzeit in der Ausstellung Between Walls and Windows. Architektur und Ideologie im Haus der Kulturen der Welt in Berlin ein Beitrag von Brandlhuber und seinem Team zu sehen.

Zum Thema: Weitere Berichte aus Venedig erfahren Sie in unserem Special sowie im Biennale-BauNetz-Blog: www.baunetz.de/biennale

Zum Thema: Weitere Berichte aus Venedig erfahren Sie in unserem Special sowie im Biennale-BauNetz-Blog: www.baunetz.de/biennale

FOTOGRAFIE Anikka Bauer, Nathan Willock

Anikka Bauer, Nathan Willock

Links

Arno Brandlhuber

www.brandlhuber.comNathan Willock

www.nathanwillock.comAlles über die Architekturbiennale 2012

www.baunetz.deMehr Menschen

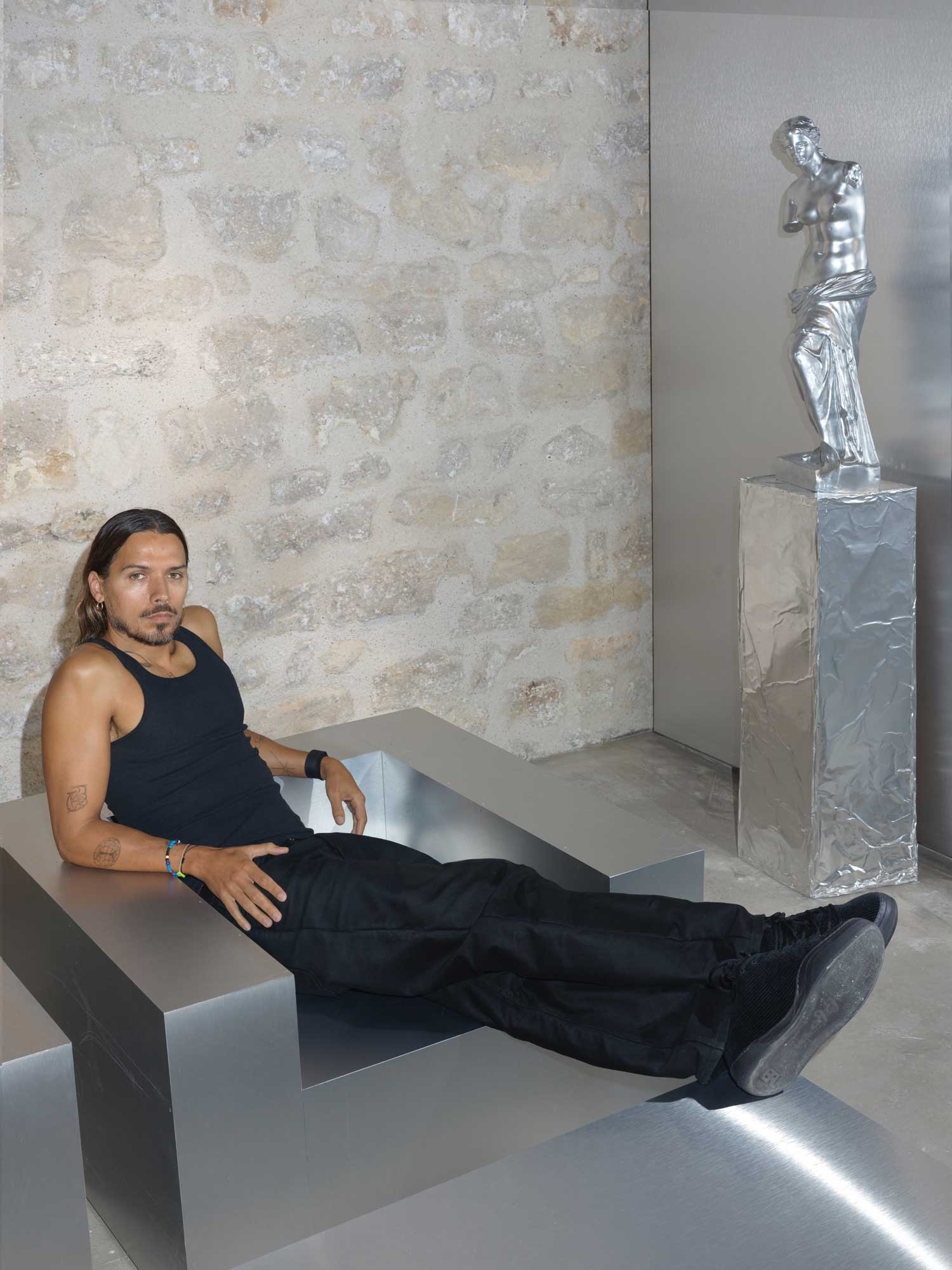

Alchemist des Alltags

Wie der Designer Harry Nuriev Vertrautes neu inszeniert

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“

Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft

Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere

Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

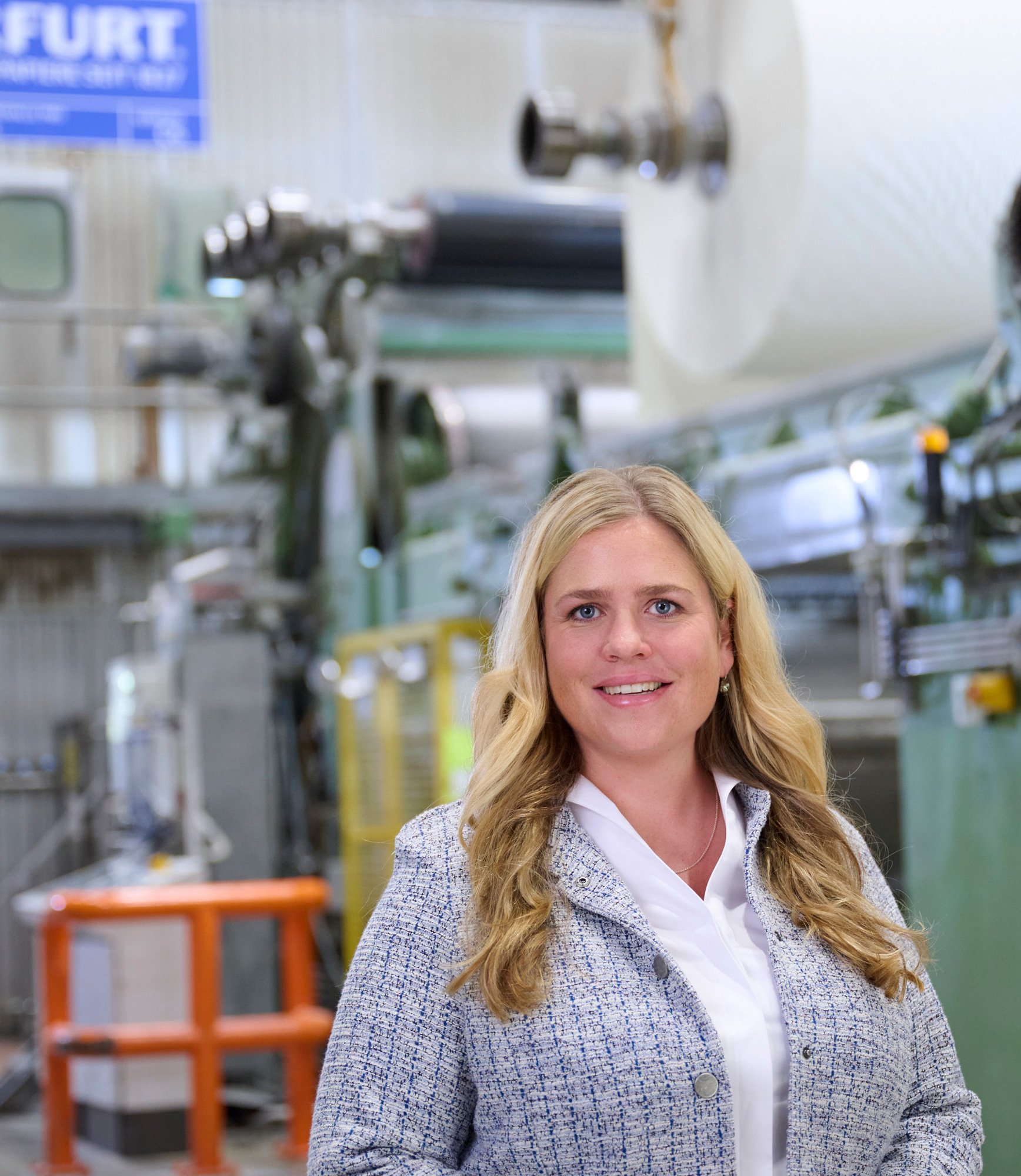

Tapeten, die bleiben

Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn

New Kids on the Block

Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt

Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“

Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen

Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“

Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit

Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik

Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung

Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

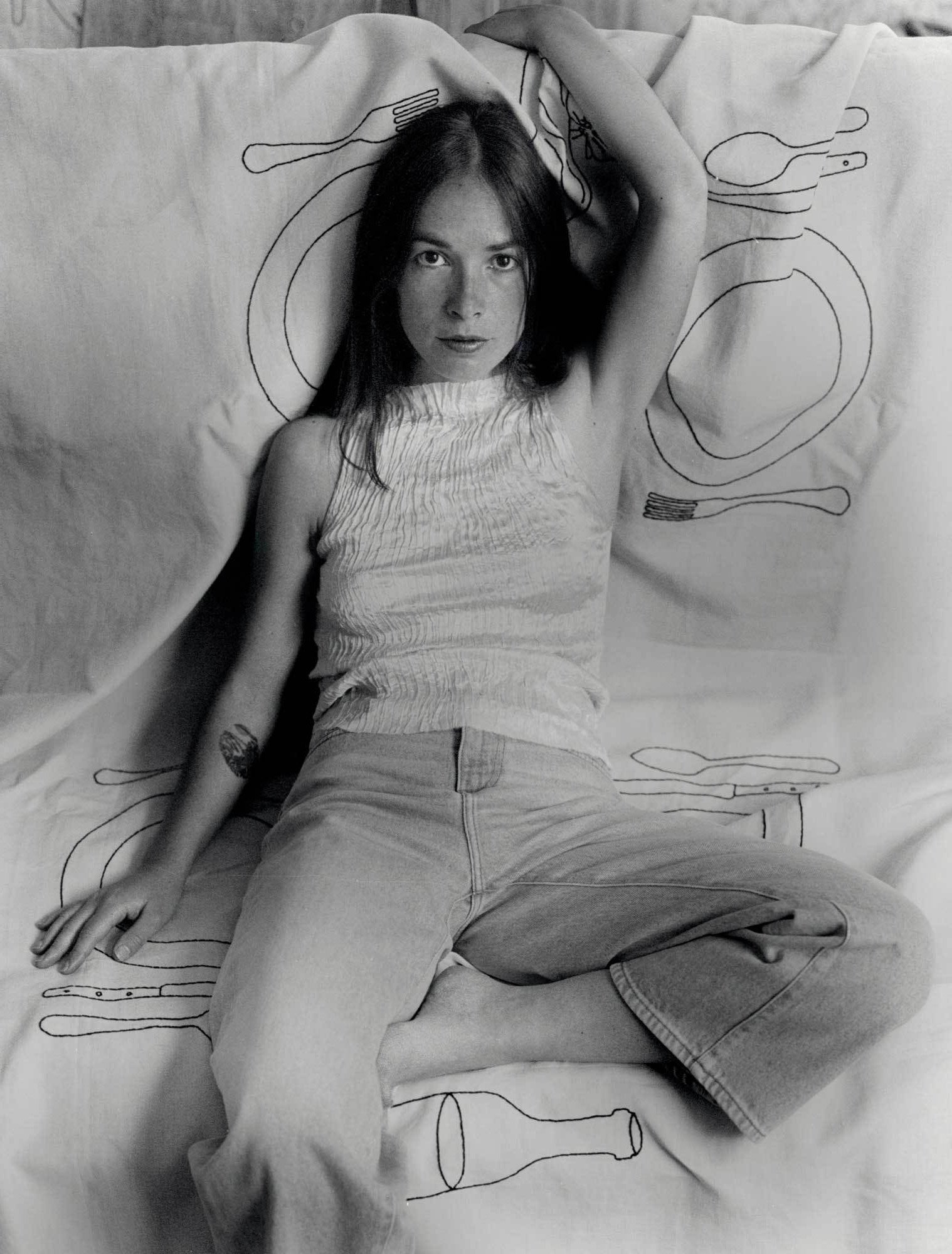

Handmade in Marseille

Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork

Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie

Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!

Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren

Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“

Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour

Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative

Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block

Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“

Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"

Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit

Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“

studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde

Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens

Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai

Cologne Connections

Junge Designer*innen sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 2

Design als Klebstoff

Junge Gestaltende sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 1