Das Chaos der Ordnung

Ständige Begleiter: Ausstellung über Systemdesign im Museum für Angewandte Kunst in Köln.

Sie verfolgen uns auf Schritt und Tritt – selbst dort, wo wir es kaum bemerken. Wie weit Systeme den Alltag durchdrungen haben, zeigt das Museum für Angewandte Kunst in Köln (MAKK). Mit 150 Exponaten spannt die Ausstellung System Design einen Bogen über 100 Jahre Designgeschichte bis in die Gegenwart. Aber hat der Versuch, das gestalterische Chaos zu bändigen, nicht ein ungleich größeres Chaos heraufbeschworen?

Und plötzlich schnappt sie zu – die unvermeidliche Klischeefalle. Nicht nur im Ausland wird das Thema Systemdesign als eine typisch deutsche Angelegenheit betrachtet. Ulmer Schule, Dieter Rams und Braun-Produkte dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie die gläsernen Vorratsboxen Wilhelm Wagenfelds oder das Möbelbausystem Haller von USM. Auch sie sind in der Kölner Ausstellung alle zu sehen. Und doch wird das Thema geografisch wie zeitlich deutlich weiter gefasst. Systeme, so die zentrale These, sind heute aktueller und präsenter denn je. Doch anders als die Klassiker der Nachkriegsmoderne treten sie physisch oft gar nicht mehr in Erscheinung.

Jenseits des Gegenständlichen

„Beim USM-Haller-System ist der kugelförmige Verbindungsknoten immer sichtbar. Digitale Systeme oder Geschäftsmodelle, die ebenfalls als Systeme angelegt sind, verfügen über diese Gegenständlichkeit nicht mehr“, erklärt der Kurator der Ausstellung, René Spitz. Exemplarisch für die Mobilisierung des Internets wird das iPhone (2007) als erstes Smartphone von Apple gezeigt. Die Komplexität des Systems verschwindet hinter einem Interface, das Einfachheit suggeriert. Ein USB-Stick dient als Speichermedium für das Betriebssystem Apple OS X (2014), das den Übergang zu digitalen Systemen wie Online-Shops oder der persönlichen Datenwolke markiert. Elektronische Bezahlsysteme treten lediglich als Chipkarte (Entwurf: Jürgen Dethloff + Helmut Gröttrup, 1969) in Erscheinung, während weltumspannende Logistiksysteme mit einer Europool-Flachpalette (Entwurf: Julius Hofer, 1966) greifbar werden.

Gestaltung von Abhängigkeiten

Ein Beispiel ist die Systemkamera Leica 1a (Entwurf: Oskar Barnack, 1925), bei der das Objektiv erstmals vom Korpus getrennt und ausgetauscht werden konnte. Doch andere Anbieter wie Nikon oder Canon schlossen sich später dem Format nicht an, sondern schufen eigene Systeme, die untereinander nicht kompatibel sind. Bis heute hat sich daran kaum etwas verbessert, wie das Wirrwarr unzähliger Kabelanschlüsse für Laptops oder Mobiltelefone zeigt, die mitunter selbst innerhalb einer Marke variieren.

„Die fehlende Verbindung zwischen Systemen kann durch Adapter simuliert werden, was eine wunderbare Ironie in sich birgt“, erklärt Spitz. Die Unzulänglichkeiten von Systemen führen somit wieder zu neuen Systemen, die die Schwächen überbrücken helfen. Mit jedem System, auf das wir uns festlegen, schließen wir andere Dinge aus. Auf diese Weise erzeugen Systeme unwillkürlich Abhängigkeiten – und vermindern damit zugleich ihr eigenes Nutzungspotenzial. Die Folge: Die Vielzahl an Systemen schafft nicht etwa mehr Ordnung, sondern vergrößert das Chaos.

Klassiker des Systemdesigns

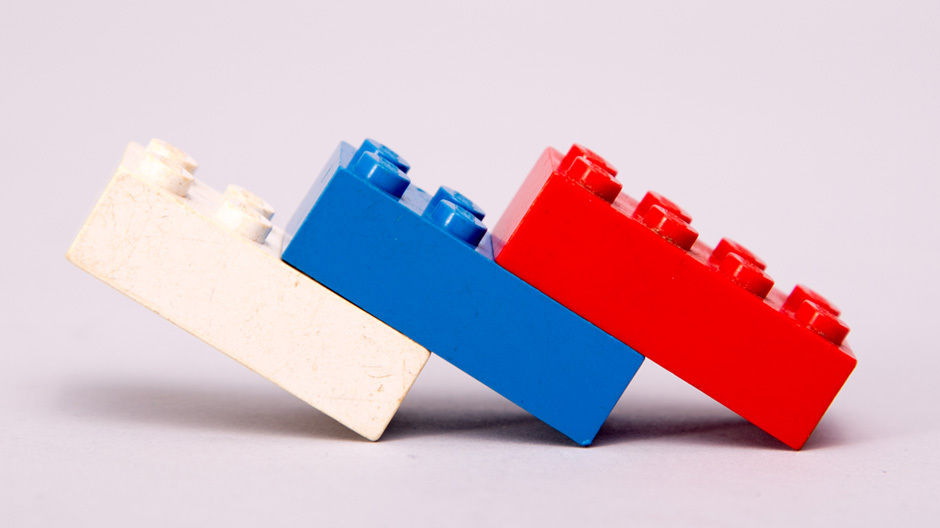

Sinnlos sind Systeme deswegen noch lange nicht, wie die Klassiker Lego (Entwurf: Ole und Godtfred Kirk Christiansen, 1958) oder das Gardena-Bewässerungssystem (Entwurf: Dieter Raffler und Franco Clivio, 1968) zeigen. Im Möbelsegment sind neben dem Regalsystem 606 (1960) von Dieter Rams, das String Regal (1949) von Kajsa und Nisse Strinning, der Kinderstuhl Seggiolino (1961) von Marco Zanuso und Richard Sapper oder der Glasleuchter Giogali (1967) von Angelo Mangiarotti in der Ausstellung vertreten. Eine gesamte Büroeinrichtung wird mit Spazio (Entwurf: BBPR, 1956) von Olivetti gezeigt, auch ein Schweizer Offizierstaschenmesser (Entwurf: Karl Elsener, 1921) und die Coca-Cola-Konturflasche (Entwurf: Alexander Samuelson, 1915) dürfen nicht fehlen. Schon hier wird deutlich, dass die Planung von Systemen längst auf internationaler Ebene vollzogen wurde – auch wenn mit dem Werkbund (seit 1907), dem Bauhaus (1919-1933) und der HfG Ulm (1953-1968) das Epizentrum zweifelsohne in Deutschland lag.

Anders als in den fünfziger und sechziger Jahren wird der Systemgedanke heute nur noch sehr vorsichtig bis gar nicht kommuniziert. „Mit Systemen wird oft etwas Bedrohliches und Unterdrückendes assoziiert“, sagt René Spitz. Die Unternehmen setzen dagegen zunehmend auf Personalisierung. So bietet Adidas auf seiner Homepage nicht nur die Möglichkeit, einen Turnschuh nach eigenen Vorlieben zu konfigurieren. Durch das Bedrucken mit hochgeladenen Fotos wird ein individuelles Einzelstück erzeugt. Marken wie Coca-Cola und M&M’s prägen auf Wunsch den eigenen Vornamen oder die eigenen Initialen auf ihre Produkte – ohne Zusatzkosten gegenüber dem Standardprodukt. Doch auch dahinter stecken gestaltete Systeme, die Unikate in Serie fertigen und den Endverbraucher in diesen Prozess mit einbinden.

Noch einen Schritt weiter geht diese Entwicklung durch eine Verbesserung des 3D-Druckverfahrens. Waren werden in Zukunft nicht mehr zentral produziert und von dort aus ausgeliefert, sondern dezentral vom Kunden ausgedruckt. „Hier werden ganz neue Phänomene entstehen, die unsere bestehenden Systeme richtig durcheinander wirbeln werden“, ist Spitz überzeugt. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu Enzo Maris Projekt Autoprogettazione (1974), das Möbel zum Selbstbauen in Form vorgeschnittener Holzplanken umfasste. Anstatt dem Nutzer wie bei Ikea-Möbeln einen starren Montageplan vorzulegen, ist das System bewusst offen gehalten und kann nach persönlichen Vorlieben variiert werden. Das Chaos der Ordnung wird damit befriedet.

Mehr aus unserem Special zur imm cologne 2015 lesen Sie hier...

Mehr Stories

Wo Raum und Mensch sich berühren

Was die Ergonomie von Türbeschlägen ausmacht

Schluss mit Schluss mit lustig?

Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden

Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Farbe als Werkzeug

Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics

Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut

Neue Atmosphären

Berliner Architekt Christopher Sitzler gewinnt Best of Interior Award 2025

Innovation als Erfolgsrezept

Bauwerk Parkett feiert 90-jähriges Jubiläum

Räume, die sich gut anfühlen

Mit Wohnpsychologie und Palette CAD schafft Steffi Meincke Räume mit Persönlichkeit

Von der Bank zum Baukasten

COR erweitert die Möbelfamilie Mell von Jehs+Laub

Eine Bühne für junge Talente

Maison & Objet feiert 30 Jahre und setzt auf Nachwuchs

Flexibilität in der Gestaltung

Beispielhafte Projekte setzen auf Systembaukästen von Gira

MINIMAL MASTERS

Wie die Shaker mit klaren Werten und asketischem Stil das Design prägen

Schatz in der Fassade

Warum der Austausch historischer Kastendoppelfenster ein Fehler ist

Von rau bis hedonistisch

Wie verändert die Kreislaufwirtschaft das Interiordesign?

Neue Impulse setzen

DOMOTEX 2026 präsentiert sich mit erweitertem Konzept

Der Stuhl, der CO₂ speichert

Mit einer Sitzschale aus Papier setzt Arper neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien

Digitale Werkzeuge in der Innenarchitektur

Wie ein Schweizer Büro Planung, Präsentation und Produktion verbindet

Natursteinästhetik in Keramik

Fünf neue Oberflächen erweitern das Feinsteinzeug-Programm des Herstellers FMG