Petersilia, Abstrakta, Maizena & Co.

1 / 4

Bauhaus und Essen? Bauhaus und Gesundheit? Nicht unbedingt das, was man gemeinhin mit dem Leuchtturm des deutschen Designs assoziiert. Wenn schon Essen und Bauhaus, dann am ehesten die mit Marcel-Breuer-Hockern ausgestattete Bauhaus-Kantine in Dessau, die eleganten Tee-Services von Marianne Brandt oder die schlichte Keramik von Theodor Bogler. Alles schön ästhetisch steril. Wer dachte, das sei überall am Bauhaus so gewesen, dem wurde ein Bär aufgebunden. Und der hat noch nichts von den Essgewohnheiten einiger Bauhäusler gehört. Die erstaunen noch heute und lassen uns mitunter auch ein wenig erschrocken zurückweichen.

Du bist, was du isst

Die Bauhaus-Philosophie hatte ein ganzheitliches Menschenbild vor Auge, das neben der Gestaltung der Wohnung der Ernährung und Nahrung eine wichtige Rolle in der Schaffung eines „neuen Menschen“ zuwies. Oder um es mit den Worten von Walter Gropius zu sagen: „Erst muss der Mensch wohlgestaltet sein, dann erst kann ihm der Künstler das schöne Kleid gestalten. […] Dann wird die Kunst kommen.“ Um 1920 war ein Großteil der Studierenden am Bauhaus aber alles andere als gesund, denn es herrschte Hunger und Not allenthalben. Um diesem Problem entgegenzuwirken – schließlich ist Kreativität mit knurrendem Magen nur schwerlich möglich – kümmerte sich Gropius persönlich um Sponsoren, die die regelmäßigen Mahlzeiten der Studenten finanzierten. Dazu wurden Essensmarken eingeführt, die selbstverständlich in Bauhaus-Typografie gestaltet waren. Um die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Bauhauses zu gewährleisten, wurde eigens ein eigener Garten angelegt, in dem selbst Angepflanztes geerntet, zubereitet und anschließend gemeinsam verspeist wurde. Auf der Suche nach einem authentischen Leben – als Gegenpol zur zunehmenden Technisierung – hatten sich bereits die Reformpädagogik, die Vegetarier sowie die Jugend- und Siedlungsbewegung dem Topos des „neuen Menschen“, der sich seinem Körper und der gesunden Nahrungsaufnahme bewusst werden sollte, bedient.

Tischlein deck dich!

Das heute noch produzierte Bauhausgeschirr hat unser Bild vom Bauhaus-Design nachhaltig geprägt. Es dominieren klare Formen und glänzende Oberflächen, als Materialien stehen Glas, Metall und Porzellan im Vordergrund der Gestaltung. Umso erstaunlicher mutet es heute an, dass am frühen Bauhaus der Tisch mit thüringischer Bauernkeramik gedeckt wurde. Keramische Stücke nach Entwürfen von Theodor Bogler oder Marguerite Friedlaender aus der Bauhaus-Werkstatt – die in einer Dornburger Landkommune beheimatet war – waren auch in bürgerlichen Haushalten vertreten und führten die Tradition des thüringischen Kunsthandwerks weiter.

Die Entdeckung der Küche als Laboratorium der Hausfrau

Aber die Bauhäusler waren nicht nur damit beschäftigt, sich Küchengeräte auszudenken und nach den strengen Kriterien der Lehranstalt zu entwickeln, sondern mit dem Weimarer „Haus am Horn“ entstand nicht weit entfernt von Goethes Gartenhaus ein Typenbau, der der Gestaltung der Küche eine herausragende Rolle zuwies.

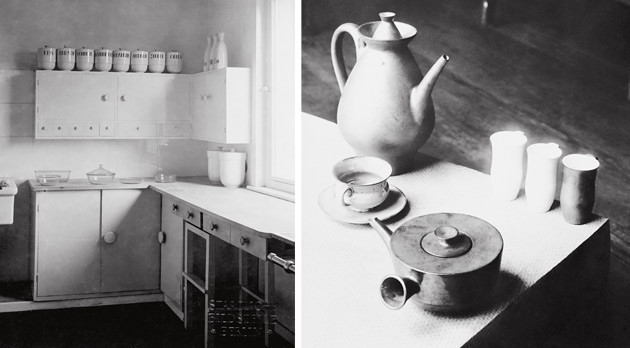

Das 1923 als Versuchsbau in Weimar zur ersten großen Bauhaus-Ausstellung entstandene „Haus Am Horn“ gilt als wichtiges Frühwerk des modernen Wohnungsbaus und stellt zugleich die Prinzipien des Bauhauses dar, denn an Bau und Ausstattung wirkten verschiedene Werkstätten des Bauhauses mit. Georg Muche, der die Bauhaus-Ausstellung leitete, plante das Gebäude. Ausgestattet mit modernster Haustechnik diente das „Haus am Horn“ auch der Entlastung der Frau von traditioneller Hausarbeit. Die Küche mit Speisekammer und Besenschrank war modern ausgestattet mit einem Elektroboiler zur Warmwasserzubereitung, Gasherd und einer modernen Einbauküche. Für den Entwurf zeichneten Benita Koch-Otte und Ernst Gebhardt verantwortlich, die die Küche als reinen Arbeitsraum konzipierten. Sie stellte das Gegenstück zur damals gängigen bürgerlichen Wohnküche dar. In ihrer Ausstattung beschränkte sich diese Küche auf das Wesentliche: die Zubereitung der Speisen und das Reinigen des Geschirrs. Pflegeleichte Materialien der Küchenzeile, moderne Haustechnik und eine geschickte Raumorganisation spielten – genau wie in der „Frankfurter Küche“ von Margarete Schütte-Lihotzky – eine wichtige Rolle. Auf historischen Fotos kann man die Vorrats-Steinguttöpfe sehen, die Theodor Bogler für die Küche des „Haus am Horn“ 1923 entworfen hatte. Diese Küchengefäße entsprachen der Forderung des Bauhauses nach Reproduzierbarkeit und verkörperten zugleich die Einheit von Kunst und Technik.

Diät à la Bauhaus

Ganz in der Nähe des Bauhaus-Gebäudes und den Meistervillen in Dessau befindet sich das idyllisch an der Elbe gelegene Restaurant „Kornhaus“, das 1929 vom Gropius-Schüler Carl Fieger entworfen wurde. Ganz abgesehen davon, dass es sich um ein wunderbares Gebäude mit originaler Bauhaus-Einrichtung – vom Teppich bis zum Türgriff – handelt, finden sich auf der Speisekarte auch ein Mazdaznan-Menü mit Säften, Salaten und Gemüse. In den 1920er Jahren erlebte der Vegetarismus eine Hochblüte und erfasste auch das Bauhaus. Die als „Kohlrabi-Apostel“ verspotteten Asketen versuchten andere von ihrer Philosophie des fleischlosen Essens zu überzeugen und waren der Meinung, dass man nur so zu inneren Frieden gelangen könne.

Mazdaznan war eine besondere Ausprägung des Vegetarismus. Diese spezielle Form des Essens und seiner Zubereitung hatte auch Anhänger im Bauhaus, darunter der Bauhaus-Meister Johannes Itten, der auf historischen Fotos in seinem asketischen Bauhauskittel ausgemergelt wie Mahatma Gandhi daherkommt. Mazdaznan war eine psychobiologisch-spirituelle Reform, die nicht nur eine strenge Diät, sondern auch das Singen von bestimmten Liedern und einen Erkennungspfiff umfasste. Der Weg zur Selbsterlösung sollte durch eine innerliche und äußerliche Lebensform erreicht werden. Kahlgeschoren und in Bauhaustracht ging man seinen Pflichten nach, nicht ohne jeden Gedanken zu reflektieren, richtig zu essen und zu atmen. Das Mazdaznan-Kochbuch mit Rezepten für Nerven-Brot, Graupen-Wurst oder Isländisch-Moos-Pudding sollte dabei nicht nur dem Gaumen behagen, sondern zugleich den Körper reinigen und verfeinern. Fastenkuren und zu wenig nahrhaftes Essen führten dazu – was heute kaum mehr zu glauben ist –, dass Unterernährung, Magen- und Darmkatarrhe und sogar Ohnmachten und Schwächeanfälle bei den Mazdaznan-Anhängern an der Tagesordnung waren. Zum Glück beherrschte Meister Itten jedoch die Techniken der Wiederbelebung.

Ende gut, alles gut

Da ist man doch fast froh, wenn man hört, dass man am Bauhaus auch zu feiern wusste. Studenten und Bauhaus-Meister waren gar für ihre ausschweifenden Feste bekannt und wurden nicht nur deshalb misstrauisch vom Kleinbürgertum beäugt. Amüsant sind auch die Geschenke, die zu solchen Festen mitgebracht wurden: Essbare Präsente waren am beliebtesten. Und da verwundert es nicht, dass Oskar Schlemmer zur Bauhausweihnacht 1922 nach der Geburt seiner zweiten Tochter noch weitere Töchter geschenkt bekam: Petersilia, Konstruktiva, Abstrakta, Maizena, Mariechen, Amerika und Rosina Sultanina waren allerdings nicht aus Fleisch und Blut, sondern allesamt aus Teig gebacken.

Wer mehr über die Küche und das Essen am Bauhaus erfahren möchte, der kann sich mit der Autorin Ute Ackermann auf Spurensuche begeben und stößt auf viel Interessantes. Ihr kleines Büchlein „Das Bauhaus isst“ ist im E. A. Seemann-Verlag erschienen: Ackermann, Ute: Das Bauhaus isst. Leipzig 2008.

Du bist, was du isst

Die Bauhaus-Philosophie hatte ein ganzheitliches Menschenbild vor Auge, das neben der Gestaltung der Wohnung der Ernährung und Nahrung eine wichtige Rolle in der Schaffung eines „neuen Menschen“ zuwies. Oder um es mit den Worten von Walter Gropius zu sagen: „Erst muss der Mensch wohlgestaltet sein, dann erst kann ihm der Künstler das schöne Kleid gestalten. […] Dann wird die Kunst kommen.“ Um 1920 war ein Großteil der Studierenden am Bauhaus aber alles andere als gesund, denn es herrschte Hunger und Not allenthalben. Um diesem Problem entgegenzuwirken – schließlich ist Kreativität mit knurrendem Magen nur schwerlich möglich – kümmerte sich Gropius persönlich um Sponsoren, die die regelmäßigen Mahlzeiten der Studenten finanzierten. Dazu wurden Essensmarken eingeführt, die selbstverständlich in Bauhaus-Typografie gestaltet waren. Um die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Bauhauses zu gewährleisten, wurde eigens ein eigener Garten angelegt, in dem selbst Angepflanztes geerntet, zubereitet und anschließend gemeinsam verspeist wurde. Auf der Suche nach einem authentischen Leben – als Gegenpol zur zunehmenden Technisierung – hatten sich bereits die Reformpädagogik, die Vegetarier sowie die Jugend- und Siedlungsbewegung dem Topos des „neuen Menschen“, der sich seinem Körper und der gesunden Nahrungsaufnahme bewusst werden sollte, bedient.

Tischlein deck dich!

Das heute noch produzierte Bauhausgeschirr hat unser Bild vom Bauhaus-Design nachhaltig geprägt. Es dominieren klare Formen und glänzende Oberflächen, als Materialien stehen Glas, Metall und Porzellan im Vordergrund der Gestaltung. Umso erstaunlicher mutet es heute an, dass am frühen Bauhaus der Tisch mit thüringischer Bauernkeramik gedeckt wurde. Keramische Stücke nach Entwürfen von Theodor Bogler oder Marguerite Friedlaender aus der Bauhaus-Werkstatt – die in einer Dornburger Landkommune beheimatet war – waren auch in bürgerlichen Haushalten vertreten und führten die Tradition des thüringischen Kunsthandwerks weiter.

Die Entdeckung der Küche als Laboratorium der Hausfrau

Aber die Bauhäusler waren nicht nur damit beschäftigt, sich Küchengeräte auszudenken und nach den strengen Kriterien der Lehranstalt zu entwickeln, sondern mit dem Weimarer „Haus am Horn“ entstand nicht weit entfernt von Goethes Gartenhaus ein Typenbau, der der Gestaltung der Küche eine herausragende Rolle zuwies.

Das 1923 als Versuchsbau in Weimar zur ersten großen Bauhaus-Ausstellung entstandene „Haus Am Horn“ gilt als wichtiges Frühwerk des modernen Wohnungsbaus und stellt zugleich die Prinzipien des Bauhauses dar, denn an Bau und Ausstattung wirkten verschiedene Werkstätten des Bauhauses mit. Georg Muche, der die Bauhaus-Ausstellung leitete, plante das Gebäude. Ausgestattet mit modernster Haustechnik diente das „Haus am Horn“ auch der Entlastung der Frau von traditioneller Hausarbeit. Die Küche mit Speisekammer und Besenschrank war modern ausgestattet mit einem Elektroboiler zur Warmwasserzubereitung, Gasherd und einer modernen Einbauküche. Für den Entwurf zeichneten Benita Koch-Otte und Ernst Gebhardt verantwortlich, die die Küche als reinen Arbeitsraum konzipierten. Sie stellte das Gegenstück zur damals gängigen bürgerlichen Wohnküche dar. In ihrer Ausstattung beschränkte sich diese Küche auf das Wesentliche: die Zubereitung der Speisen und das Reinigen des Geschirrs. Pflegeleichte Materialien der Küchenzeile, moderne Haustechnik und eine geschickte Raumorganisation spielten – genau wie in der „Frankfurter Küche“ von Margarete Schütte-Lihotzky – eine wichtige Rolle. Auf historischen Fotos kann man die Vorrats-Steinguttöpfe sehen, die Theodor Bogler für die Küche des „Haus am Horn“ 1923 entworfen hatte. Diese Küchengefäße entsprachen der Forderung des Bauhauses nach Reproduzierbarkeit und verkörperten zugleich die Einheit von Kunst und Technik.

Diät à la Bauhaus

Ganz in der Nähe des Bauhaus-Gebäudes und den Meistervillen in Dessau befindet sich das idyllisch an der Elbe gelegene Restaurant „Kornhaus“, das 1929 vom Gropius-Schüler Carl Fieger entworfen wurde. Ganz abgesehen davon, dass es sich um ein wunderbares Gebäude mit originaler Bauhaus-Einrichtung – vom Teppich bis zum Türgriff – handelt, finden sich auf der Speisekarte auch ein Mazdaznan-Menü mit Säften, Salaten und Gemüse. In den 1920er Jahren erlebte der Vegetarismus eine Hochblüte und erfasste auch das Bauhaus. Die als „Kohlrabi-Apostel“ verspotteten Asketen versuchten andere von ihrer Philosophie des fleischlosen Essens zu überzeugen und waren der Meinung, dass man nur so zu inneren Frieden gelangen könne.

Mazdaznan war eine besondere Ausprägung des Vegetarismus. Diese spezielle Form des Essens und seiner Zubereitung hatte auch Anhänger im Bauhaus, darunter der Bauhaus-Meister Johannes Itten, der auf historischen Fotos in seinem asketischen Bauhauskittel ausgemergelt wie Mahatma Gandhi daherkommt. Mazdaznan war eine psychobiologisch-spirituelle Reform, die nicht nur eine strenge Diät, sondern auch das Singen von bestimmten Liedern und einen Erkennungspfiff umfasste. Der Weg zur Selbsterlösung sollte durch eine innerliche und äußerliche Lebensform erreicht werden. Kahlgeschoren und in Bauhaustracht ging man seinen Pflichten nach, nicht ohne jeden Gedanken zu reflektieren, richtig zu essen und zu atmen. Das Mazdaznan-Kochbuch mit Rezepten für Nerven-Brot, Graupen-Wurst oder Isländisch-Moos-Pudding sollte dabei nicht nur dem Gaumen behagen, sondern zugleich den Körper reinigen und verfeinern. Fastenkuren und zu wenig nahrhaftes Essen führten dazu – was heute kaum mehr zu glauben ist –, dass Unterernährung, Magen- und Darmkatarrhe und sogar Ohnmachten und Schwächeanfälle bei den Mazdaznan-Anhängern an der Tagesordnung waren. Zum Glück beherrschte Meister Itten jedoch die Techniken der Wiederbelebung.

Ende gut, alles gut

Da ist man doch fast froh, wenn man hört, dass man am Bauhaus auch zu feiern wusste. Studenten und Bauhaus-Meister waren gar für ihre ausschweifenden Feste bekannt und wurden nicht nur deshalb misstrauisch vom Kleinbürgertum beäugt. Amüsant sind auch die Geschenke, die zu solchen Festen mitgebracht wurden: Essbare Präsente waren am beliebtesten. Und da verwundert es nicht, dass Oskar Schlemmer zur Bauhausweihnacht 1922 nach der Geburt seiner zweiten Tochter noch weitere Töchter geschenkt bekam: Petersilia, Konstruktiva, Abstrakta, Maizena, Mariechen, Amerika und Rosina Sultanina waren allerdings nicht aus Fleisch und Blut, sondern allesamt aus Teig gebacken.

Wer mehr über die Küche und das Essen am Bauhaus erfahren möchte, der kann sich mit der Autorin Ute Ackermann auf Spurensuche begeben und stößt auf viel Interessantes. Ihr kleines Büchlein „Das Bauhaus isst“ ist im E. A. Seemann-Verlag erschienen: Ackermann, Ute: Das Bauhaus isst. Leipzig 2008.

FOTOGRAFIE Verlag E. A. Seemann

Verlag E. A. Seemann

Mehr Stories

Best-of Tableware 2026

Von Achtzigerjahre-Wolken, handwerklichen Fundstücken und braun-beigem Mainstream

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Das Auge isst mit

Essen als Medium der Gestaltung in der zeitgenössischen Food-Szene

Best-of Küche 2025

Neue Küchenmöbel, Elektrogeräte und Materialien

Spektrum der Ruhe

Wie nachhaltig sind farbige Möbel?

Zwischen Zeitenwende und Tradition

Unsere Highlights der Munich Design Days und des Münchner Stoff Frühlings

Best-of Tableware 2025

Sechs Trends für die Küche und den gedeckten Tisch

Leiser Luxus und spektakuläre Steinskulpturen

Sechs aktuelle Küchentrends – von Möbeln über Geräte bis zu Materialien

NACHHALTIGKEIT TRIFFT DESIGN

GREENTERIOR by BauNetz id auf dem Klimafestival 2025

Küche und Wohnkultur

Die Ausstellung Kitchen Culture in der Münchener Pinakothek der Moderne

Aus der Fläche in den Raum

Neues von der Fliesenmesse Cersaie 2024

Begehbare Kunstwerke

Planer*innen erzählen von ihren außergewöhnlichsten Bodenerlebnissen

Seele des Hauses

bulthaup gestaltet Küchen als Lebensräume

Leinwände der Natur

Corian® Design erweitert sein Portfolio um zehn neue Farben

Einmal um die Welt

180-seitiger Katalog gibt umfassende Einblicke in das Portfolio von Vola

Kreislauf als Chance

Der Küchenhersteller bulthaup in Mailand

Best-of EuroCucina 2024

Frische Küchentrends aus Mailand

Ganzheitliches Designverständnis

Sonderpreise für Formafantasma und Vibia Lighting bei den Iconic Awards 2024

Best-of Tableware 2024

Neuheiten für die Küche und den gedeckten Tisch

Breite Eleganz

Fischgrätplanken von PROJECT FLOORS in neuen Formaten

Best-of Fliesen 2023

Dekorative Neuheiten für Wand und Boden

Bunte Becken

Die Colour Edition von DuPont Corian

Ton, Steine, Onyx, Wachs

Die Neuheiten der Fliesenmesse Cersaie 2023 in Bologna

Best-of Küchen 2023

Küchenmöbel, Elektrogeräte & Materialien

Gestaltungsvielfalt in neuen Tönen

Kollektions-Relaunch bei Project Floors

Best-of Tableware 2023

Neuheiten für den gedeckten Tisch & Branchentrends

Starkes Schweden

Neues von der Stockholm Design Week 2023

It's a match!

Bad-Komplettlösungen für unterschiedliche Stilrichtungen von GROHE

Best-of Fliesen 2022

Dekorative Neuheiten für Wand und Boden