Das Performative Haus

Interview mit Elli Mosayebi über das performative Haus

Urbanisierung, Überalterung, Wohnungsnot: Das Wohnen ist einem rasanten Wandel unterworfen. Die Architektin Elli Mosayebi überdenkt herkömmliche Wohnformen, erforscht und entwickelt das Konzept des performativen Hauses. Wir haben die ETH-Professorin in Zürich getroffen und eine Versuchswohnung angeschaut.

Zürich, Hönggerberg, ETH-Campus: Auf dem Dach des Gebäudes des Departements für Architektur steht seit dem Sommer ein Mock-up – ein auf den ersten Blick unspektakulärer, vorfabrizierter Holztafelbau aus Massivholzplatten. Als Vorlage für die Musterwohnung dient ein Projekt, dass das Architekturbüro Edelaar Mosayebi Inderbitzin in der Stampfenbachstrasse in Zürich umsetzen wird. Die 54 Quadratmeter große Musterwohnung dient dazu, auf kompakter Fläche neue Wohnformen zu testen – vor Baubeginn.

„Willkommen in unserer performativen Kleinwohnung“, sagt Elli Mosayebi, als wir sie an einem Wintertag in Zürich treffen. Die Architektin sitzt auf einem Podest, das als vertikaler Schrank angelegt ist. Darauf liegt ein Teppich von Nanimarquina (Losanges von Erwan und Ronan Bouroullec) und orientalische Kelim-Sitzkissen – ein ziemlich behagliches Arrangement. Die Sonne scheint, der offene Raum ist lichtdurchflutet. In der Musterwohnung wohnt derzeit eine Architekturstudentin eine Woche zur Probe. Außer einem Koffer mit ein paar persönlichen Dingen hat sie nichts mitgebracht, denn der offene Raum funktioniert auch so – mit einigen festen und wenigen mobilen Möbeln. Die an der Außenwand des Mock-ups angebrachten Leuchtbuchstaben verkünden schon von weitem, ob hier gerade jemand wohnt oder nicht: vacancy oder no vacancy.

Wenn man in Zürich unterwegs ist, dann fällt auf, dass hier viel gebaut wird.

Ja, der Wirtschaft geht es gut, und Zürich wächst sehr stark. Man rechnet damit, dass die Stadt bis zum Jahr 2040 100.000 Einwohner mehr haben wird als jetzt. Weil viele Menschen zuziehen, gibt es aber auch einen gewissen Druck bei der Stadtplanung, weshalb Verdichtungsfragen eine wichtige Rolle spielen.

Egal ob performative Wohnung oder Genossenschaft Kalkbreite: Würden Sie sagen, dass Zürich in der Erprobung neuer Wohnformen besonders weit ist?

Ja, auf jeden Fall. Das hat vor allem damit zu tun, dass hier unterschiedliche Player auf dem Markt sind. Es gibt einen großen Anteil an Genossenschaftswohnungen, also nicht-staatlichen Wohnungen. Sie gehören einer privaten Gesellschaft, in die man sich mittels Anteilsscheinen einkaufen kann, weshalb die Mieten relativ niedrig sind. Die Genossenschaften haben ein hohes Innovationspotential und bauen sehr hochwertig, was von den privaten Investoren nicht unbemerkt geblieben ist.

Was steckt hinter dem Konzept der performativen Kleinwohnung?

Mit dem Wort Kleinwohnung wird ein bestimmter Aspekt des Konzepts abgebildet, mit dem Wort performativ ein weiterer. Es werden in Zukunft immer mehr Kleinwohnungen gebaut werden, auch unter den Begriffen Micro Living und Tiny Houses bekannt. Der Grund: Immer mehr Menschen leben allein oder zu zweit. In der Schweiz sind rund 30 Prozent der Haushalte Singlehaushalte und weitere 30 Prozent Zweipersonenhaushalte. Deshalb ist es auch für Investoren interessant, auf Kleinhaushalte zu setzen. Wenn wir aber die gebauten Wohnungen betrachten, stellen wir fest, dass sie meist dem Modell einer Kleinfamilienwohnung entsprechen. Das heißt: Es gibt eine Stube, ein abgeschlossenes Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad mit dem einzigen Unterschied, dass alles kleiner ist. Dass Paare oder Singles andere Wohnbedürfnisse haben, wird nicht berücksichtigt.

Wie groß ist eine Wohnung in der Schweiz im Durchschnitt?

In der Schweiz wohnt eine Person im Durchschnitt auf 46 Quadratmeter Fläche.

Das ist ja ziemlich viel Fläche, oder?

Ja, das stimmt. Diese Fläche ist seit den Siebzigerjahren laufend gestiegen. In der Stadt lebt man tendenziell dichter und die Durchschnittsflächen gehen leicht zurück. Mit dem Kleinwohnungsbau kann man die Frage aufwerfen, wie man es hinkriegt, alle Funktionen auf weniger Raum unterzubringen.

Mit 54 Quadratmeter Fläche ist die performative Kleinwohnung aber noch relativ groß.

Wir wollten eine Wohnung schaffen, in der man allein oder zu zweit leben kann. Wenn man in dieser Wohnung zu zweit wohnt, ist man unter dem Schweizer Durchschnitt. Natürlich spielt die Frage des Flächenkonsums eine Rolle, aber ich finde die raumplanerische Frage viel wichtiger. Es geht darum, wie viel Bodenfläche wir pro Person brauchen, und diese Zahl ist in der Stadt immer besser als auf dem Land.

Die performative Kleinwohnung wird von Ihrem Architekturbüro Edelaar Mosayebi Inderbitzin in Form eines Mehrfamilienhauses realisiert. Was hat eigentlich der private Investor gesagt, als er das erste Mal von Ihrer Idee hörte?

Der Investor hatte uns gefragt, wie man auf kleinem Raum wohnen kann. Uns kam die Idee, Kleinwohnungen zu bauen, die den Bedürfnissen von Paaren und Singles besser entsprechen als klassische Grundrisse für Familien, die viel mit dem kleinbürgerlichen Wohnen zu tun haben. Deshalb haben wir vorgeschlagen, mit beweglichen Elementen zu arbeiten, die die Bewohner ganz nach den eigenen Bedürfnissen bedienen können. Damit können unterschiedliche Raumsequenzen hergestellt werden wie beispielsweise eine Wohnküche oder ein separates Schlafzimmer. Die performative Wohnung ist eigentlich eine offene Halle, in der alles unterbracht ist.

Entspricht das Mock-up genau dem Grundriss, der später in die Realität umgesetzt wird?

Das Mock-up ist ein Typus, aber nicht genau maßstabsgetreu ausgeführt. Es wird in der Stampfenbachstrasse insgesamt drei Grundrisse geben, wovon dieser der größte ist. Die anderen Grundrisse haben eine Fläche von 26 und 45 Quadratmetern.

Was sind die Besonderheiten des Interiors?

Alles was sich bewegt und was man anfassen kann, hat eine besondere Oberfläche und Materialität. So gibt es beispielsweise in der Küche lackierte Holzgriffe, die Badezimmertür hat Glasknäufe, die Drehlampen sind mit Autogurten versehen. Außerdem verfügt die performative Kleinwohnung über zwei Podeste, die als liegende Schränke dienen. Es ist nämlich so: Wenn man weniger Raum zur Verfügung hat, braucht man tendenziell mehr Stauraum.

Es gibt in der performativen Wohnung nur wenige klassische Möbel. Widerspricht das nicht dem Trend zur Individualisierung?

Wenn man klein wohnt, dann zieht man häufiger um und ist froh, wenn man nicht mit vielen Möbeln einziehen muss. Es geht aber auch darum herauszufinden, wie viel man wirklich braucht. Die Podeste ermöglichen eine multifunktionale Nutzung: Wenn man eine Matratze darauf legt, entsteht ein Bett, mit Sitzkissen verwandelt sich das Podest in eine Sitzlandschaft. Sofa und Bettgestell kann man zum Beispiel weglassen.

Der Prototyp wird ein Jahr lang für jeweils eine Woche probebewohnt, während Messungen durchgeführt werden. Ist das nicht ziemlich aufwendig?

Wir haben den Prototypen gebaut, weil es wegen der beweglichen Elemente ziemlich viele konstruktive Fragen gibt. Wir testen, wie sich die Bewohner in der Wohnung bewegen, ob und wie sie die beweglichen Elemente nutzen. Dafür haben wir überall Sensoren angebracht: an den Türen, Fenstern, Küchenschränken, Schubladen – ein Data-Mining-Projekt, mit dem wir die Performanz des Hauses messen. Es gibt in der Architektur nämlich das Vorurteil, dass man bewegliche Elemente wie Schiebewände und Drehtüren nicht wirklich braucht, weil sie keiner benutzen würde. Ich glaube an das Gegenteil.

Projekt Performatives Haus

performatives-haus.chForschungsprojekt ETH Zürich

mosayebi.arch.ethz.chEdelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten

www.emi-architekten.chMehr Menschen

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“

Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft

Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere

Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

Tapeten, die bleiben

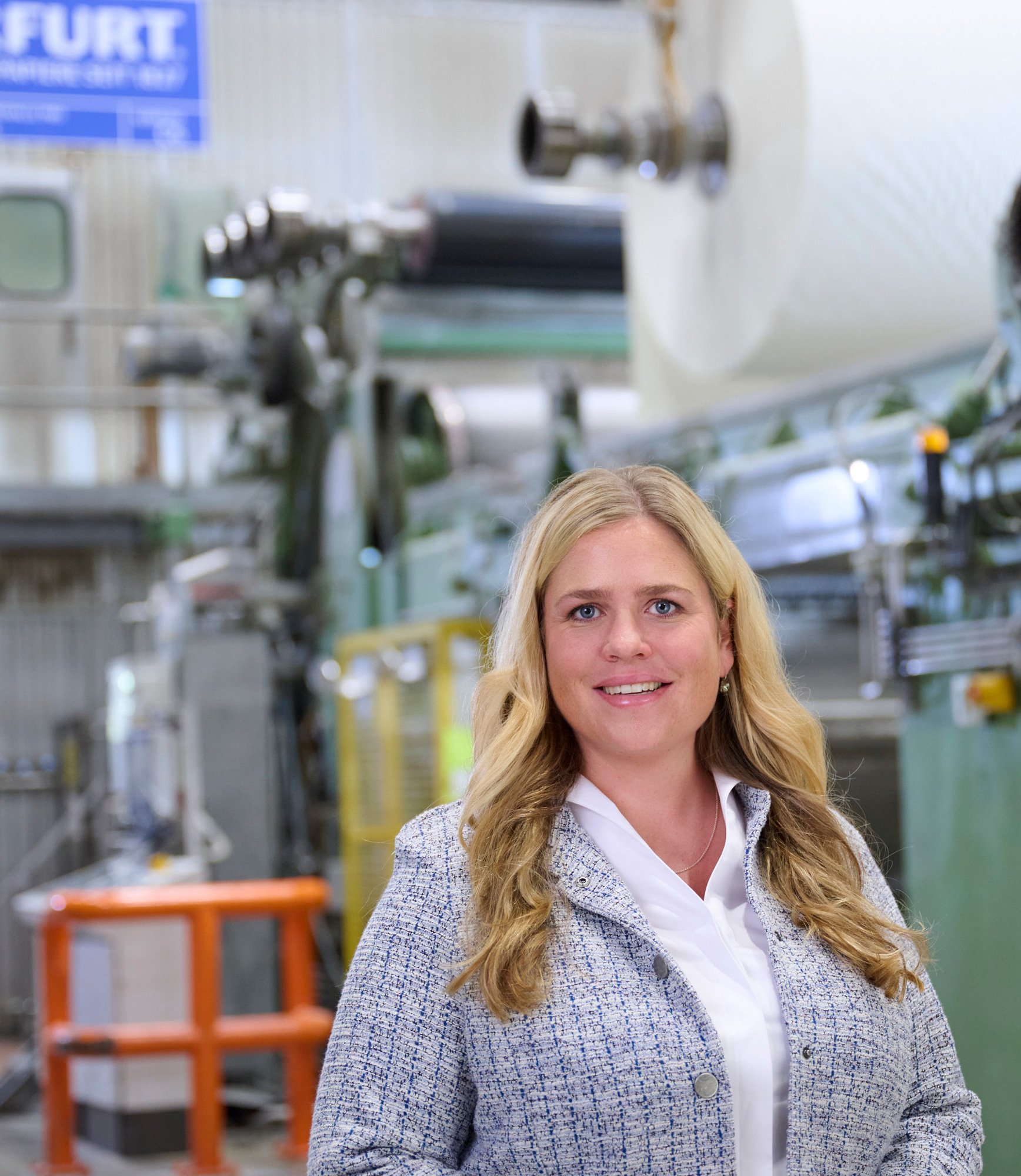

Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn

New Kids on the Block

Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt

Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“

Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen

Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“

Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit

Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik

Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung

Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

Handmade in Marseille

Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork

Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie

Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!

Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren

Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“

Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour

Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative

Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block

Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“

Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"

Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit

Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“

studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde

Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens

Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai

Cologne Connections

Junge Designer*innen sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 2

Design als Klebstoff

Junge Gestaltende sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 1

Hilfsaktion in Kalifornien

Das Möbellabel Kalon Studios aus L.A. spricht über seinen „Wildfire Relief Free Market“