Büro 5.0

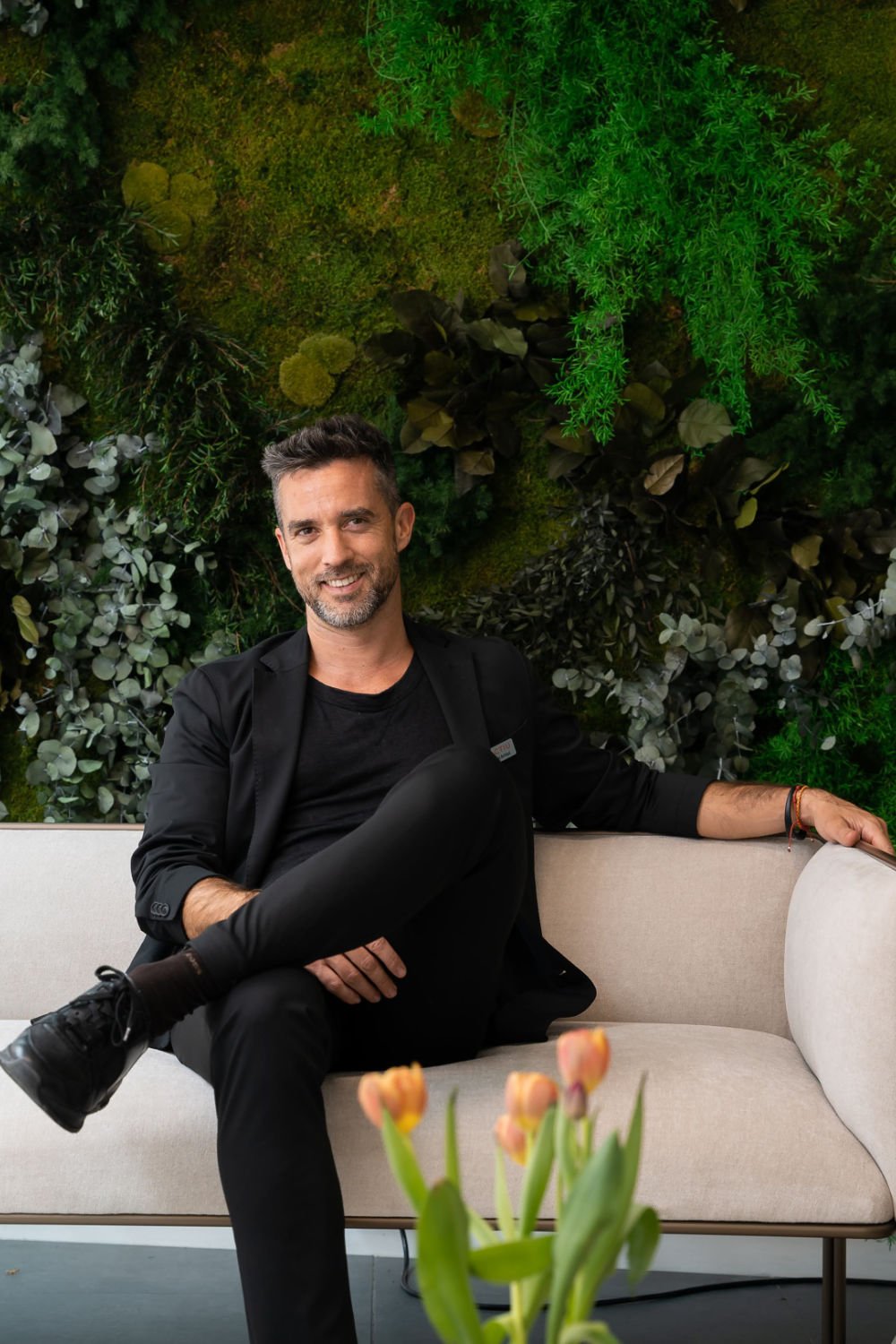

Gespräch über die Arbeitskultur der Zukunft mit Jan Teunen

Jan Teunen ist Professor für Designmarketing an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Und er ist Cultural Capital Producer. Darunter versteht er einen Menschen, der sich, von außen kommend, um die Dinge in einem Unternehmen kümmert, die nicht in den Bilanzen ausgewiesen sind. Zum Beispiel Werte und Wissen. Im Interview spricht er über die Relevanz nachhaltiger Unternehmenskultur und -ethik. Er erklärt, warum Arbeitsorte mit Schönheit geflutet werden sollten und wieso Michele De Lucchis „Festival Office“ aus dem Jahr 2000 unsere Zukunft ist.

Wie hat sich unsere Arbeitskultur in den letzten 20 Jahren verändert?

Aus meiner Perspektive nicht viel. Denn in der modernen, fortgeschrittenen Welt ist die Büroarbeit die eigentliche gesellschaftliche Tätigkeit. So gesehen ist sie ein Steuerungsinstrument für alle Prozesse, die die Welt verändern – egal ob von zu Hause, einem dritten Platz oder in einem Unternehmen. Von der Qualität dieses Steuerungsinstrumentes ist es abhängig, ob die Dinge in die richtige, in die suboptimale oder falsche Richtung gehen. Dieses Steuerungsinstrument, das Mastertool des Wirtschaftens, ist heute leider ungepflegt. Weil es von der wirtschaftlichen Rationalität dominiert wird.

Können Sie das genauer erläutern?

Nur 6 Prozent aller in Büros arbeitenden Menschen finden ihre funktionalen, rationalen Arbeitsumgebungen gut. 94 Prozent werden dort neurotisch. Weil die kulturelle Umgebung nicht antwortet. Die Menschen fangen an zu mobben, blenden aus, werden depressiv, langweilen sich, haben negativen Stress. Und das verursacht für Einzelpersonen, Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft enorme Reibungsverluste.

Wie sieht dann ein gepflegtes Mastertool des Wirtschaftens aus?

Büros müssen zu Gewächshäusern für Kreativität und Potenzialentfaltung werden. Sie müssen geflutet werden mit Schönheit! So lautet die These des Philosophen Christoph Quarch und mir. Wir haben zu diesem Thema bereits zwei Bücher geschrieben.

Wie begründen Sie diese These?

Wir stehen am Ende des dritten Makroshifts, am Übergang von Logos, dem rein rationalen Denken, zum ganzheitlichen Denken. Und erleben meiner Meinung nach den Vorabend einer neuen Renaissance. Die Renaissance hat drei Energien gebündelt und ausgerichtet: Humanismus, Kapitalismus und Ästhetik. Diese Methode kann man noch einmal anwenden.

Welchen Einfluss hat Corona auf diese Methode?

Das derzeitige Aufwachen hat weniger mit Corona als mit der Digitalisierung zu tun. Das große Geschenk der Digitalisierung führt dazu, dass Routinearbeiten in den Büros von den intelligenten Maschinen übernommen werden können. Ein Segen. Denn wir Menschen sind nicht für Routinearbeiten gemacht. Wir müssen schöpferisch tätig sein. Was uns künftig in den Büros bleibt, ist gewollte Co-Creation. Und die kann in funktionalen Arbeitsumgebungen nicht gelingen.

Warum nicht?

Es gibt die vier Dimensionen des Menschen: Der Körper, wichtig für die Physis, ist die Ergonomie. Das Ich, es braucht Geborgenheit und Freiheit. Der Geist, der Sinn braucht. Und die Seele, die Schönheit und Nahrung benötigt. Und diese Nahrung heißt Spirit, den es konzentriert in der Religion und in der Kunst gibt. Also: In einem guten Büro muss Kunst sein. Nicht nur visuell sichtbar, sondern spürbar, um Tiefenräume zu öffnen. Wenn die Idee des Büros eine schöne ist, wenn sie wirtschaftlich ist, wenn Geborgenheit, Zusammengehörigkeit da sind, Kulturpflege zelebriert wird und wenn die Identität stimmt, dann ist es ein schönes Büro.

An diesen Parametern muss man arbeiten. Es ist kein Hexenwerk, aber es wird viel vernachlässigt, weil der Fokus ein anderer ist. Qualität, dazu zählen auch Poesie und Schönheit, im Umfeld und im Umgang miteinander sind wichtig, damit man keinen Job, sondern eine Mission erfüllt.

Wie überzeugen Sie Führungskräfte davon?

Die Führungskräfte merken, dass sie talentierte Leute mit ihren vergangenheitshörigen Büros nicht mehr anziehen. Dass unglaublich viel in ihren Arbeitsgemeinschaften verloren geht. Weil die Menschen nicht in ihre Kraft kommen, sich nicht begeistern können.

Das Problem in den meisten Unternehmen ist also ein Problem des Menschlichen?

Es fehlt an Schöpfertum, Geist, Begeisterung. Es fehlt an dem, was Menschen im Herz und in der Seele berührt.

Wie entsteht eine schöne, poetische Arbeitsumgebung?

Als Erstes muss gewährleistet sein, dass die Prozesse in einem Unternehmen gut ablaufen können. Man muss aber auch die Wünsche, Sehnsüchte und Dimensionen des Menschen im Auge haben. Wir wollen ja alle wenigstens hin und wieder glücklich werden. Und Glück entsteht aus zwei Hauptkomponenten: Erstens: Geborgenheit. Ein Aspekt, der den meisten Menschen im Büro verwehrt ist, immerhin sitzen dort 60 Prozent mit Angst. Zweitens: Die Berücksichtigung individueller Wünsche und Bedürfnisse, soweit das möglich ist. Außerdem gibt es die Sehnsüchte nach Erfahrungen, die wir bereits im Mutterleib gemacht haben. Zum Beispiel die Verbundenheit mit etwas Größerem als uns selbst. Genau das braucht ein Mensch im Unternehmen: Stolz zu sein auf dieses Größere und das Wachsen hin zur Freiheit, die Potenzialentfaltung. Auch die gestaltete Umgebung und die Kollegen tragen dazu bei, dass der Einzelne sein Talent entfalten kann.

Sie haben gerade eine erschreckende Zahl präsentiert: 60 Prozent der Menschen haben Angst an ihrem Arbeitsplatz?

Menschen fühlen sich nicht geborgen. Arbeitsumgebungen haben meist Kanalcharakter, das heißt, da werden Prozesse durchgepresst. Es entsteht negativer Stress, damit verschwinden beim Menschen Kreativität und Intuition. Und das verunsichert ungemein. Diese beiden Qualitäten brauchen wir jedoch in der Post-Digitalisierung. Viele Menschen wollen derzeit vom Homeoffice gar nicht zurück in ihr Büro. Das hat natürlich auch mit diesem Qualitätsmangel an den Arbeitsstätten zu tun.

„Blended Working“ heißt das neue Trendwort und meint das Arbeiten im Homeoffice, einem „third place“ und dem Büro, je nachdem, was Sinn macht. Was halten Sie davon?

Das ist wunderbar. Die Wirtschaft aber rechnet bereits: Wenn der durchschnittliche Büroarbeitsplatz 30 Quadratmeter Fläche braucht, dann sind das beispielsweise monatliche Kosten von 1.200 Euro, die man mit einem Homeoffice-Platz einsparen kann. Solche Gedanken beschädigen die Gesellschaft, denn so sind die Firmen auf den Rücken ihrer Mitarbeiter unterwegs. Zum Wesen des unternehmerischen Handelns gehört jedoch das Gestalten von Gesellschaft. Daher darf das Homeoffice meiner Meinung nach nicht zur Regel werden. Menschen müssen in die Firmen gehen wegen der Verbundenheit, der Begegnung, der Nähe. Also: Erst am „Du“ wird man zum „Ich“. Das geht nicht über den Bildschirm.

Wie kann man den Menschen helfen, ein optimales Homeoffice einzurichten?

Beim Einrichten im eigenen Zuhause wird meistens nach ästhetischen Kriterien entschieden: Es gefällt, es gefällt nicht. Man braucht jedoch auch für seine private Umgebung das Wissen und das Bewusstsein für Qualität und Bedeutsamkeit. Die Möbelindustrie sollte dies schaffen, damit Menschen Kriterien in sich anlegen können, um zu entscheiden, was wirklich gut ist. Dann trifft man die richtige Wahl, was wiederum Einfluss auf das Leben hat. In Bezug auf Arbeitsumgebungen ist das Meiste noch nicht gemacht. Das Büro, egal wo, hat also eine wunderbare Zukunft!

Was glauben Sie, wie wir in 20 Jahren arbeiten werden?

Wir werden sehr viel mehr unterstützt durch intelligente Maschinen. Wir werden uns mehr der Co-Kreativität widmen können. Und vielleicht wird ein Großteil der Produktivität ohnehin von den Maschinen übernommen, sodass viel weniger Menschen gebraucht werden, um zu arbeiten. Und dann können die Menschen tun, was sie gern tun, vorausgesetzt sie erhalten ein Einkommen. Da kommt natürlich das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens ins Spiel.

Und was ist mit den Büros?

Die Büros werden Orte sein, wo Rituale ablaufen, wo man gemeinsam bei Erfolg feiert oder trauert bei Misserfolg – und wo man zum Teil auch arbeitet. Mein Freund Michele De Lucchi hat vor 20 Jahren das Projekt Festival Office für Philips kreiert. De Lucchi hat gesehen, dass die Menschen ausgelaugt sind. Seine These war, dass an den schönsten Orten der Welt temporäre Architekturen entstehen sollten, damit die Menschen sich dort aufladen, in ihre Kraft kommen, um dann wieder zu ihren Büros zurückzukehren. Dieser Gedanke des Festival Office gefällt mir sehr: ein Ort, wo man sich begegnet, wo man die Bindung mit dem Unternehmen und dessen Mission hält.

Teunen Konzepte

www.teunen-konzepte.deMehr Menschen

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“

Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Schönheit neu definieren

Wie ein Stuhl Kreislaufdenken, Ästhetik und Klimaschutz zusammenführt

Altholz mit Zukunft

Hanna-Maria Greve von WINI über die Idee der wiederverwendbaren Spanplatte

„Zirkularität ist kein gestalterischer Kompromiss“

Concular Spaces über die Chancen kreislauffähiger Büroinnenausbauten

Liebe zu exzellenter Gestaltung

Burkhard Remmers über das nachhaltige Design des neuen WiChair

Wir sollten die Möglichkeiten unserer Zeit besser nutzen

Ein Gespräch mit dem Arbeitswissenschaftler Dr. Stefan Rief

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“

Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Lokal global

Vince Berbegal über die mediterrane DNA und globale Vision von Actiu

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“

Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Einfach Ruhe

Ein Gespräch mit dem Berlin Acoustics-Gründer Manuel Diekmann

Ganzheitliche Gestaltung

Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren

Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

Design als Problemlöser

Interview mit Jonas Pettersson von Form Us With Love

Zukunftsperspektiven für zeitlose Möbel

Ein Gespräch mit Rolf Keller über die Kreislaufwirtschaft bei Vitra

Das Büro als Bühne

Wilkhahn launcht Magazin über agiles Arbeiten

Treffpunkt Workcafé

Ernst Holzapfel von Sedus im Gespräch

Design als Klebstoff

Junge Gestaltende sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 1

Der Büroplatz zum Wohlfühlen

Dirk Hindenberg von Klöber im Interview

„Wir müssen Möglichkeitsräume schaffen“

Der Architekt Klaus de Winder im Gespräch

Design-Statements auf der Wand

Ein Interview mit Julian Waning von Gira

Alles ist verbunden

Ausblick auf die Orgatec 2024 mit Dr. Jens Gebhardt von Kinnarps

„Qualität und Nachhaltigkeit gehören zusammen“

Ein Gespräch mit Johanna Ljunggren von Kinnarps

Form follows availability

Sven Urselmann über kreislauffähige Einrichtungskonzepte

Möbel, die das Leben bereichern

René Martens über den holistischen Designanspruch von Noah Living

Hochprozentig nachhaltig

Mathias Seiler über die Kollektion Incycle von Girsberger

Das Gute trifft das Schöne

Interview über die Kooperation von Arper und PaperShell

Ein Designer in olympischer Höchstform

Mathieu Lehanneur im Gespräch

New Kids on the Block

Interior- und Designstudios aus Berlin – Teil 2

„Man muss vor der KI nicht zu viel Respekt haben“

Technologie-Insider Timm Wilks im Interview

New Kids on the Block

Interior- und Designstudios aus Berlin