Eine widerständige Frau

Studiobesuch bei der Designerin Karen Chekerdjian in Beirut

Karen Chekerdjian gehört zweifellos zu den etablierten Designer*innen des Libanon. Sie hat in Mailand studiert, in Beirut eine erfolgreiche Corporate-Design-Agentur aufgebaut und arbeitet als freie Interiordesignerin und Gestalterin von Möbeln, Accessoires und Schmuck. Wir haben die 53-Jährige in ihrem Studio im armenischen Viertel von Beirut besucht. Ein Gespräch über libanesische Dramen, Härten im Design-Business und warum es sich lohnt, hartnäckig zu sein.

Das Studio von Karen Chekerdjian liegt in Bourj Hammoud. Obwohl nicht weit entfernt von Beiruts Ausgeh- und Partyviertel Gemmayzeh, ist die Stimmung hier eine völlig andere. Touristisch nur wenig erschlossen, gibt es kaum hippe Cafés, Bars und Conceptstores. Stattdessen reihen sich hier Läden des alltäglichen Bedarfs, Restaurants und Imbisse mit armenischer Küche, Metall- und Holzwerkstätten aneinander. Bourj Hammoud wird durch einen Highway in zwei Hälften getrennt, der Arbeitsort von Karen Chekerdjian ist ein unscheinbares Gebäude aus den Siebzigerjahren im industriell geprägten Teil des Viertels.

500 Quadratmeter Design

Der Lastenaufzug bringt uns hinauf in den fünften Stock. Chekerdjian ist gerade aus Paris zurückgekommen – seit der großen Explosion im Hafen von Beirut vor drei Jahren pendelt sie zwischen der französischen Metropole und ihrer Heimatstadt. Sie versucht seither, sich neu zu organisieren, was nicht einfach ist, wie sie zugibt, denn ihre Arbeit und ihre Kontakte sind allesamt in Beirut. Das Studio besteht aus einem einzigen großen Raum mit einer für die libanesische Industriearchitektur aus dieser Zeit charakteristischen Betondecke. Da die Designerin ihr Atelier auch als Showroom nutzt, sind ihre Entwürfe überall platziert: Schmuck, Tableware und Möbel wie Paravents, Beistelltische, Sessel und Stühle. So bekommt man einen guten Eindruck davon, wie breit gefächert das Werk der Gestalterin ist. Der rund 500 Quadratmeter große Raum ist gleichzeitig der Arbeitsplatz von Chekerdjian und ihren drei Mitarbeiter*innen – samt Arbeitstischen, einer Materiabibliothek und Regalen mit Prototypen.

Arbeiten im Krisengebiet

An drei Seiten geben Fenster den Blick auf das Viertel frei. Von hier aus kann man den Hafen von Beirut sehen, er ist Luftlinie keinen Kilometer entfernt. Als am 4. August 2020 eine gewaltige Explosion von Tonnen falsch gelagertem Ammoniumnitrat die Stadt erschütterte, lag das Studio von Chekerdjian im Epizentrum der Verwüstungen. Und so blieb von dem Raum und seinem Inventar nicht mehr viel übrig, erzählt die Designerin. Man merkt ihr an, dass sie von den Ereignissen jenes Sommers noch immer tief getroffen ist, ebenso von der politischen und wirtschaftlichen Situation des Landes, die sich seit 2019 stetig verschlechtert hat. „Die Explosion war so gewaltig, dass ich dachte, dass sich danach etwas ändern würde im Libanon“, sagt sie. „Doch auch drei Jahre später ist nichts geschehen, keine Gerechtigkeit geschaffen“, sagt sie. Die überaus schwierige Situation hat natürlich auch Auswirkungen auf ihr Business, die Verkäufe gehen nur schleppend voran, auch weil das Verschiffen der Designobjekte ziemlich kostspielig ist.

Handmade in Lebanon

Wie fast alle libanesischen Designer*innen ist Chekerdjian – obwohl sie klassisches Industriedesign studiert hat – vorrangig im Editionsdesign tätig und lässt ihre Stücke vor Ort von Handwerk*innen fertigen. Meist werden die hochpreisigen Exemplare ins europäische und nordamerikanische Ausland verkauft. Und zwar vor allem, weil der inländische Markt aufgrund der multiplen Krisen des Landes weitgehend zusammengebrochen ist oder solvente Käufer*innen lieber auf bekannte Möbelbrands vor allem aus Europa ausweichen. Viele hochwertige Materialien müssen zudem importiert werden, was die Produkte zusätzlich verteuert.

Die Materialistin

Chekerdjian verwendet für ihre Möbel und Accessoires vor allem echte Materialien wie Eichenholz, Marmor und Leder, aber mit Vorliebe auch Messing und andere Metalle. Oft sind die Objekte mit einem orientalischen Touch garniert, wie der auch als Beistelltisch verwendbare Hocker Pouf zeigt. Gefertigt aus gebürstetem oder verzinktem Messing, kommt die Sitzfläche mit einem handgeflochtenen Metallgeflecht daher. Während einige ihrer Entwürfe sehr casual wirken und in orientalischen Traditionen verwurzelt sind, muten andere ihrer Arbeiten eher europäisch und kontemporär an. So wie der Elephant Armchair aus dem Jahr 2010, einer ihrer markantesten Entwürfe. Er wird aus massivem, natürlichem oder schwarz gebeiztem Buchenholz gefertigt, wobei Sitzfläche, Rückenlehne und Kissen in schwarzem oder braunem Leder gehalten sind. Zu dem Lounge Chair gesellt sich eine passende Ottomane mit ebenso klobigen, elefantenartigen Beinen. Chekerdjian entwirft auch Objekte, die sehr skulpturale Eigenschaften haben und fast arty sind – so wie der Low Table Platform C aus gebürstetem Messing, der mit verschiedenen Volumina, Tiefen und Höhen spielt.

Hoffnungsschimmer: We Design Beirut

Gerade arbeitet die Gestalterin an einer Serie von Tischen rund um die Themen Intimität und Dialog, darunter auch ein Spieltisch. Sie sollen Ende Oktober während der Veranstaltung We Design Beirut vorgestellt werden – einer Fortsetzung der Beirut Design Week, die vor der großen Krise im Jahr 2019 zum letzten Mal stattgefunden hat. Erstmals bringen Mariana Wehbe und Samer Al Ameen die libanesische Designszene zusammen, um eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen – unter organisatorisch und finanziell herausfordernden Bedingungen. Chekerdjian und ihre neuen Arbeiten werden Teil einer von Joy Mardini und William Wehbe (Babylon Agency) kuratierten Schau sein, die in der von der Explosion stark zerstörten, aber sehr atmosphärischen Villa Mokbel stattfinden wird – umgeben von den Arbeiten anderer libanesischer Gestalter*innen wie Karim Chaya, Nada Debs und Georges Mohasseb. „Ich arbeite auch an einem Schminktisch mit Spiegel“, erzählt Chekerdjian. „Die Idee dahinter ist, Intimität zu erzeugen – für sich allein oder mit einer anderen Person.“

Kämpferischer Charakter

Zusammen mit Karim Chaya und Nada Debs gehört Karen Chekerdjian einer Generation von Designer*innen im Libanon an, die den Boden bereitet haben für nachfolgende Generationen. Sie brachten das Land überhaupt erst auf die europäische (Design-)Landkarte, auch weil sie kontemporäre Möbel und Leuchten entwarfen, die von Handwerker*innen vor Ort gefertigt wurden – was damals im Libanon alles andere als üblich war. Chekerdjian hat im Unterschied zu vielen anderen Libanes*innen das Land während des Bürgerkriegs (1975-1990) jedoch nie verlassen. Auch wenn sie aus einer Immobiliendynastie armenischer Herkunft stammt und das Glück hatte, dass ihr Vater sie dabei unterstützte, indem er einige ihrer Arbeiten kaufte: Man merkt ihr an, dass sie ziemlich kämpferisch ist. So setzte sie beispielsweise entgegen des Wunsches ihrer einflussreichen Familie durch, dass sie an der Domus Academy in Mailand unter Massimo Morozzi Industriedesign studieren konnte. Morozzi war es auch, der sie mit zum italienischen Möbelhersteller Edra nahm, wo er als Art Director arbeitete. Dort blieb sie vier Jahre und entwickelte ihre Lust am Experimentieren. „Ich war nie gut im Zeichnen“, sagt sie lachend. „Aber ich bin immer voll mit guten Ideen.“ Keine schlechte Eigenschaft, um als Designerin erfolgreich zu sein – auch in unwägbaren Zeiten.

Mehr aus dem Libanon

Studio Karen Chekerdjian

www.karenchekerdjian.comMehr Menschen

„Gerade die Struktur ermöglicht Freiheit“

Warum das modulare Prinzip von USM bis heute relevant ist

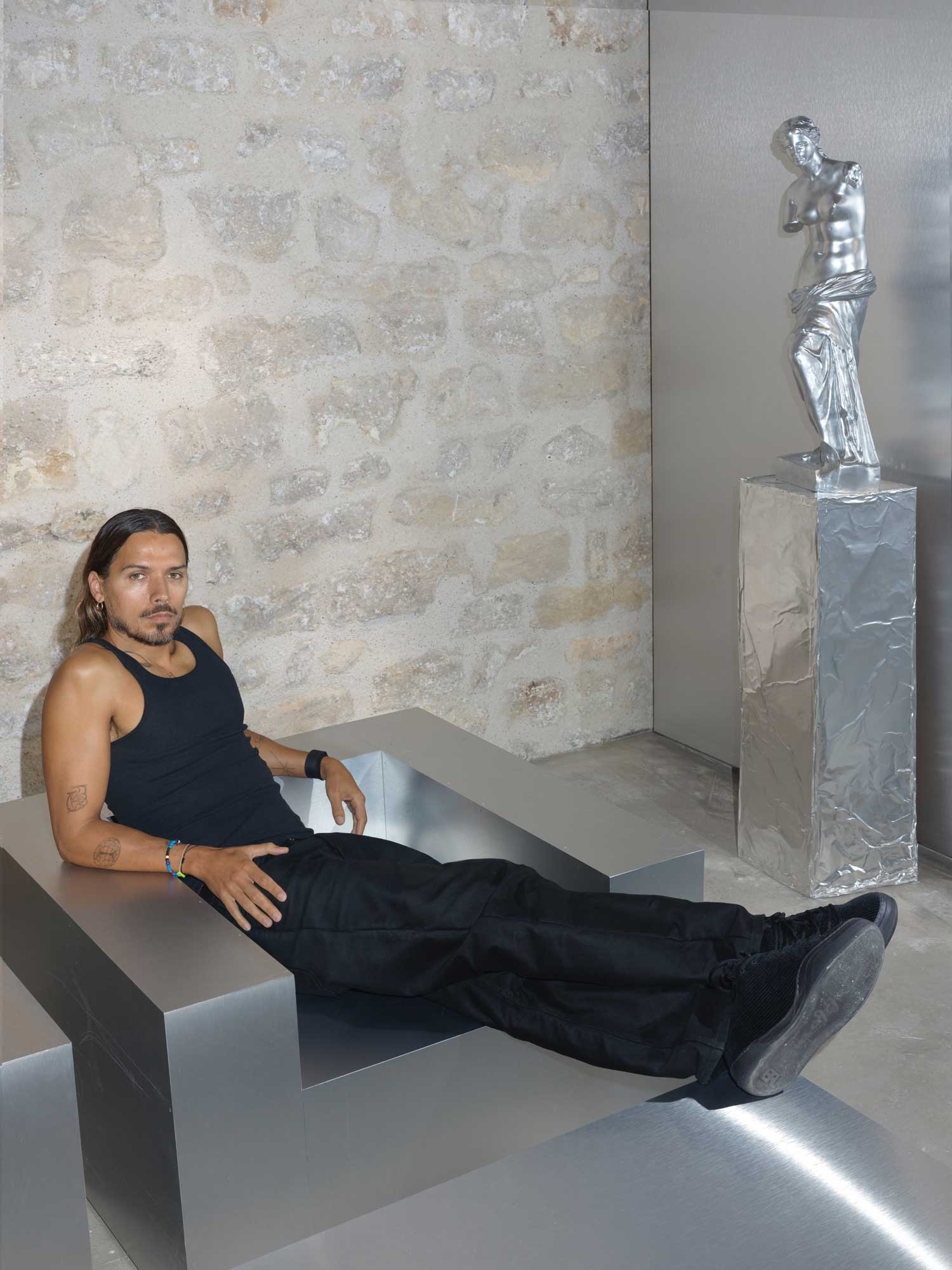

Alchemist des Alltags

Wie der Designer Harry Nuriev Vertrautes neu inszeniert

„Die Menschen sehnen sich nach Ruhe“

Interview über die Teppichkollektion Neuland von Object Carpet

Deutsch-Amerikanische Freundschaft

Studiobesuch bei Ester Bruzkus und Peter Greenberg in Berlin

Das Leichte und das Schwere

Die außergewöhnlichen Bauwerke des Architekten Christian Tonko

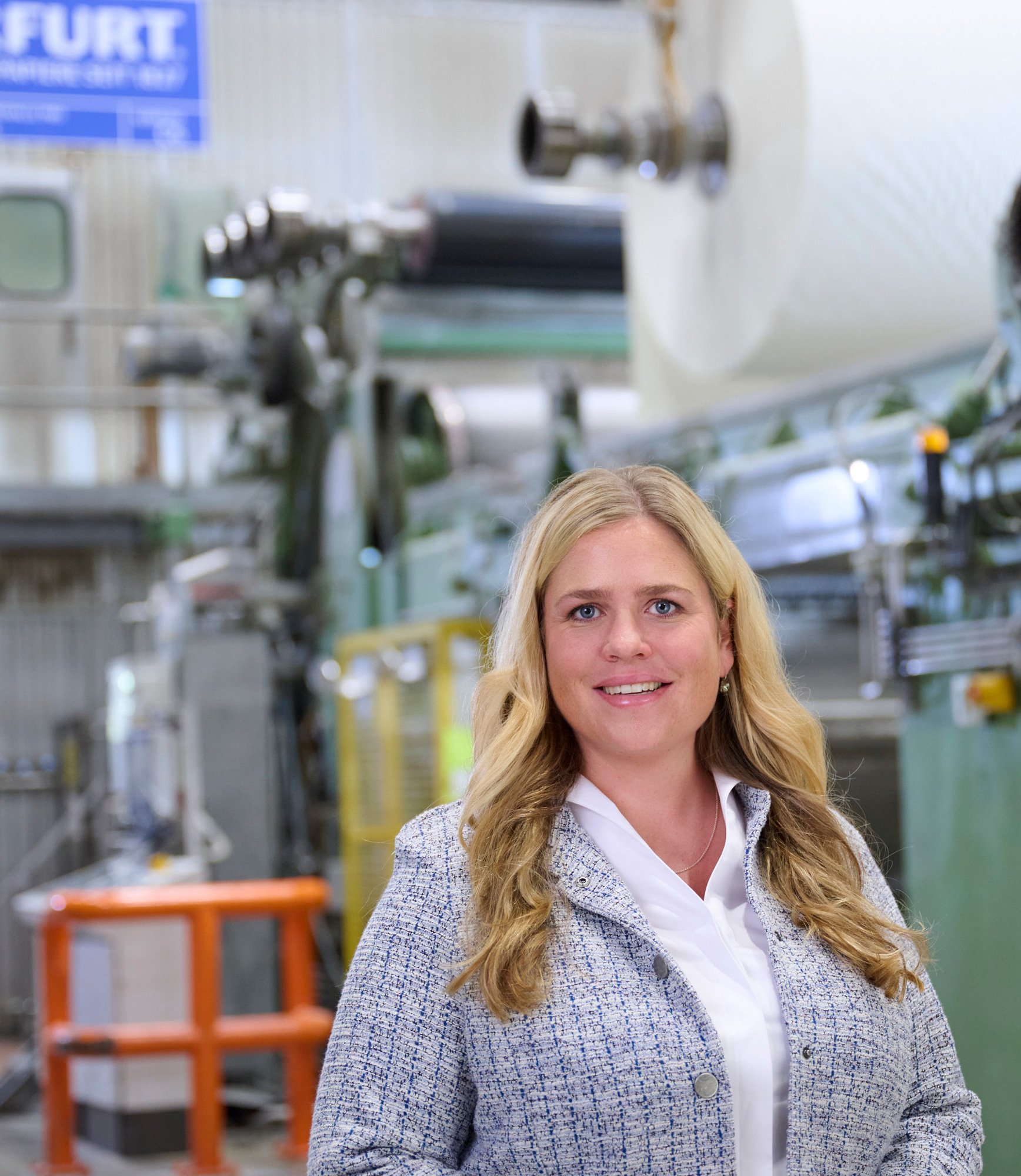

Tapeten, die bleiben

Felicitas Erfurt-Gordon über nachhaltige und wohngesunde Produkte von Erfurt & Sohn

New Kids on the Block

Junge Gestalter*innen erobern die Designwelt

Wut in Kreativität verwandelt

Interview mit der ukrainischen Gestalterin Victoria Yakusha

„Innenarchitektur macht Pflege menschlicher“

Ein Gespräch mit Theresia Holluba zur Lebensqualität in Gesundheitsräumen

Gemeinsam weiterkommen

Designkollektive auf der Vienna Design Week 2025

„Wir denken in Ressourcen statt in Altlasten“

Marco Schoneveld über zirkuläre Möbelkonzepte, neue Materialien und ihre Vorteile

Experimentierfreude und Nachhaltigkeit

Interview mit dem italienischen Gestalter Harry Thaler

Gespür für innere Logik

Interview mit dem niederländischen Designduo Julia Dozsa und Jan van Dalfsen

Ganzheitliche Gestaltung

Einblicke in die Neukonzeption der DOMOTEX 2026

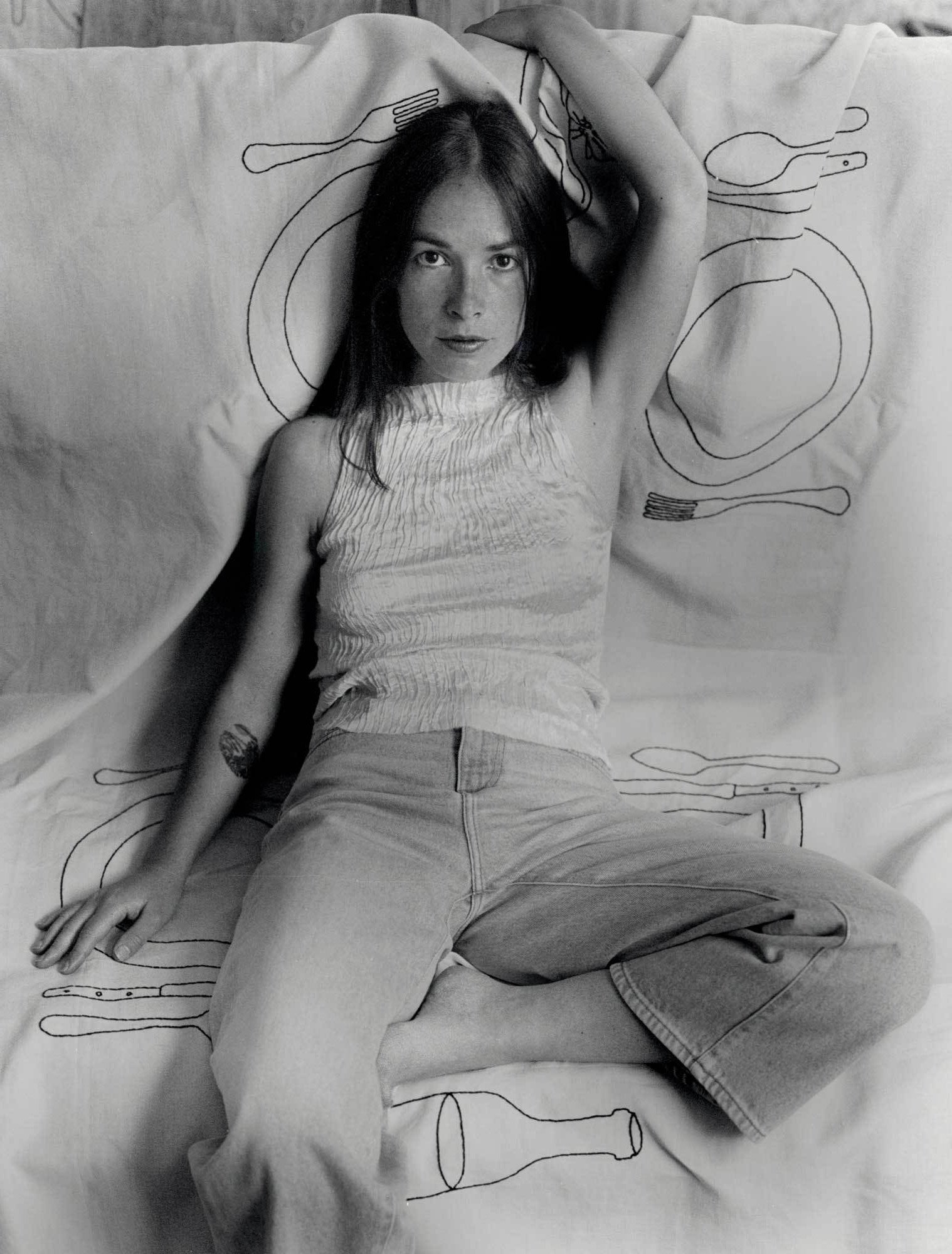

Handmade in Marseille

Studiobesuch bei Sarah Espeute von Œuvres Sensibles

Welt aus Kork

Der New Yorker Architekt David Rockwell über das neue Potenzial eines alten Materials

Voller Fantasie

Studiobesuch bei Joana Astolfi in Lissabon

Auf ein Neues!

Fünf Architektur- und Designbüros stellen ihren Re-Use-Ansatz vor

Nachhaltigkeit beginnt im Inneren

Gabriela Hauser über die Rolle der Innenarchitektur bei der Bauwende

„Die Hände haben eine eigene Intelligenz“

Das Berliner Designduo Meyers & Fügmann im Gespräch

Marrakesch, mon amour

Laurence Leenaert von LRNCE interpretiert das marokkanische Handwerk neu

Konzeptionelle Narrative

Studiobesuch bei Lineatur in Berlin

New Kids on the Block

Junge Interior- und Designstudios – Teil 3

„Einfach machen, nicht nachdenken“

Der Designer Frederik Fialin im Gespräch

„Schweizer Design ist knäckebrotmäßig auf die Essenz reduziert!"

Christian Brändle vom Museum für Gestaltung Zürich im Gespräch

Entwürfe für die Neue Wirklichkeit

Ein Interview mit dem Museumsgründer Rafael Horzon

„Wir wollen einen Kokon schaffen“

studioutte aus Mailand im Interview

Berliner Avantgarde

Studiobesuch bei Vaust in Berlin-Schöneberg

Designstar des Nahen Ostens

Hausbesuch bei der libanesischen Gestalterin Nada Debs in Dubai

Cologne Connections

Junge Designer*innen sorgen für frischen Wind in Köln – Teil 2