In allen vier Ecken

Living in a box: Aktuelle Raum-in-Raum-Architekturen.

Wozu braucht man einen Raum in einem Raum? Was sich nach einer überflüssigen und Platz verschwendenden Maßnahme anhört, ist in der gebauten Realität meist das genaue Gegenteil: ein Kunstgriff, der Funktionen bündelt und die Weite und Großzügigkeit von Räumen bewahren hilft. Wir haben Beispiele in Berlin, New York, London und im japanischen Yoro unter die Lupe genommen.

Die Umnutzung ehemaliger Industrieareale und -gebäude zu Wohn- und Büroflächen liegt zurzeit voll im Trend und bietet Architekten einen Spielplatz für unkonventionelle Architekturen wie das Matroschka-artige „Raum-in-Raum"-Prinzip. Doch es muss nicht immer das Loft sein. Auch in kleineren Wohnungen kann das Einschieben von Volumen zu neuen Perspektiven und ungeahnten Vorzügen für den Bewohner führen.

Eingeschobene Volumen

In Berlin gibt es nicht nur eine Reihe leer stehender Industriekomplexe, hier gibt es auf fast jedem Hinterhof alte Werkstätten und Betriebsräume, die sich perfekt zur Nutzung als Wohn- und Büroraum eignen, weil sie einen Rückzugsort im Trubel der Großstadt bieten. Auch die Galeristin Giti Nourbakhsch fand auf der Suche nach neuen, größeren Ausstellungsflächen ein idyllisches Grundstück mit drei historischen Gebäuden im Bezirk Tiergarten, das zuvor von einer Fensterbaufirma genutzt worden war. Das Architekturbüro Robertneun wurde mit der Neustrukturierung und dem Umbau der Anlage betraut: Ziel war es, Büro-, Galerie- und die privaten Wohnräume der Galeristen in dem Komplex unterzubringen, ohne dass sie sich voneinander abgrenzten. Vielmehr sollten sich die Funktionen überschneiden und räumliche Beziehungen geschaffen werden. Außerdem sollte der spezielle Charme der drei Bauten erhalten bleiben. Um dies zu gewährleisten, schoben Robertneun „raumbildende Elemente“ in die Geschosse, die den Kontakt zur Decke meiden. Als abstrakte, weiß gehaltene Volumen, die als Rückbuffet, Badmöbel mit integrierter Badewanne und WC, Lagermöbel und Archivregal genutzt werden, bilden sie einen wohltuenden Kontrast zur Substanz: Altes und Neues ist klar voneinander getrennt und die ursprünglichen Raumgrößen bleiben erhalten.

Einen ähnlichen Ansatz wählte auch das Architekturbüro Behles & Jochimsen, als sie mit dem Umbau einer kleinen Altbauwohnung in einem Wohnhochhaus an der Berliner Karl-Marx-Allee beauftragt wurden. Nur mussten die örtlichen Baubeschränkungen erst aufgehoben werden. Durch Hinzunahme einer kleinen Etagenlobby und das Entfernen aller nicht tragenden Wände schufen die Architekten einen zusammenhängenden Raum, durch den sie ein langes, multifunktionales Schrankmöbel steckten, das die Wohnung funktional gliedert: Diele und die integrierte Küche wenden sich zur Eingangstür. Bad und WC sind zur Fensterfront hin orientiert. Durch seine hochglänzend-rosa Lackierung entsteht ein wunderbarer Kontrast zwischen dem neu hinzugefügten Raumobjekt und der es umgebenden, historischen Architektur.

Drei Bewohner - drei Boxen

Im angesagten New Yorker Viertel Bushwick sollten die Architekten vom Studio Cadena drei Räume für drei Freunde und einen gemeinsamen Wohnbereich in einer alten Loftetage realisieren: Das Problem war die geringe Fläche von 60 Quadratmetern und das knappe Budget. Für jeden der drei Bewohner wurde eine weiße Schlafbox in das ansonsten leere Geschoss gebaut. Mit großen Fenstern und Türen zum Innenraum, um maximalen Lichteinfall in die Zimmerkisten zu gewährleisten. Die Konstellation der Zimmervolumen bildet eine Art Ministadt aus – nur dass der Außen- hier noch Innenraum ist. Die Architekten benötigten übrigens nach eigenen Angaben nur „neun Wochen, 141 Emails, 64 Telefongespräche, 55 Schriftsätze und drei Gewerke“, um das Projekt zu realisieren.

Alles unter einem Dach

Ein dynamischer Wohn- und Arbeitsraum, der den modernen Lebensumständen in der Großstadt entspricht: So lautete die Aufgabenstellung eines privaten Bauherrn für das Londoner Büro Craft Design. Vorher als offenes Büro im Stadtteil Camden genutzt, wollten die Architekten das großzügige Raumgefühl für die zukünftigen Nutzer wahren. Die Idee: ein einzelnes Volumen im Zentrum der Fläche, das alle Nebenfunktionen - wie Bad und WC - umfasst. Ohne Kontakt zur Fassade und Decke teilt das Objekt die Wohnung in verschiedene Bereiche. Eine Wand musste dafür nicht gestellt werden. Die einzige geschlossene Wand wurde dazu genutzt, die notwendigen Leitungen in ein raumhohes Regal zu integrieren, das auch die Treppe in sich verbirgt, die auf das eingestellte Zimmer führt und wo sich der Schlafbereich befindet.

Fast identisch war die Herausforderung für das Architekturbüro Airhouse: Der Kunde wünschte sich einen Wohnbereich, in dem „die Präsenz der Familie stets gegenwärtig sein sollte.“ Als Antwort auf die Problemstellung wurde ein offener Grundriss gewählt, ohne jede Stütze - die weit spannende Dachkonstruktion der ehemaligen Lagerhalle im japanischen Yoro machte es möglich. In das Geschoss wurde ein Volumen eingeschoben, in das elterliche Schlafzimmer und die Bäder platziert wurden, während sich das Kinderzimmer oben drauf befindet - nach „außen“ und zum restlichen Wohnbereich hin offen. Keine weitere Wand stört die Großzügigkeit und den industriellen Charakter des Ortes: Ein perfektes Beispiel für das Raum-in-Raum-Prinzip.

Mehr Stories

Olympia und Design

Ausstellung White Out in der Mailänder Triennale

Schluss mit Schluss mit lustig?

Die Rückkehr des Humorvollen auf der Dutch Design Week

Zweite Chance für den Boden

Nachhaltige Beläge zwischen Materialinnovation, Rückbau und Wiederverwendung

Mit Farbe gestalten

Studio Wok und India Mahdavi über Atmosphäre, Zurückhaltung und Emotion

Farbe als Werkzeug

Burr Studio und Keßler Plescher Architekten über ein strategisches Entwurfsinstrument

Revisiting the Classics

Unsere Eindrücke von der Maison & Objet und der Déco Off in Paris

Wenn Details Farbe bekennen

Mehr Gestaltungsspielraum für die Profile von Schlüter-Systems

Wenn Möbel wachsen lernen

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk – Teil 2

Möbel à la carte

Myzel im Interior zwischen Hightech und Handwerk - Teil 1

Countdown zur DOMOTEX

Die wichtigsten Facts in der Übersicht

Leiser Visionär

Neuauflagen der Entwürfe von Pierre Guariche bei Ligne Roset

Essbare Städte

Urbane Gärten und Wälder für alle

Grüner Stahl fürs Bad

CO₂-neutrale Duschflächen und Waschtische für die Sanitärplanung

Besonders hart und kratzfest

PVD-Beschichtungen für stark frequentierte Bäder

Offenes Zukunftslabor

Frankfurt RheinMain ist World Design Capital 2026

Re-Use, das neue Normal

Das Klimafestival rückt erstmals Innenarchitektur in den Fokus der Bauwende

Wenn Wand und Boden die Wohnung heizen

Energieeffiziente Wärmelösungen von Schlüter-Systems

Im Kreis gedacht

Strategien für lang lebende Möbel bei Brunner

Wenn Räume Geschichten erzählen

Wie der Traditionseinrichter Christmann mit digitaler Technik Wohnlichkeit erzeugt

Architects Space

Treffpunkt für Architektur, Planung und Design auf der DOMOTEX 2026 in Hannover

„Alles auf Anfang“

100 Jahre Bauhaus Dessau und 100 Jahre Stahlrohrmöbel

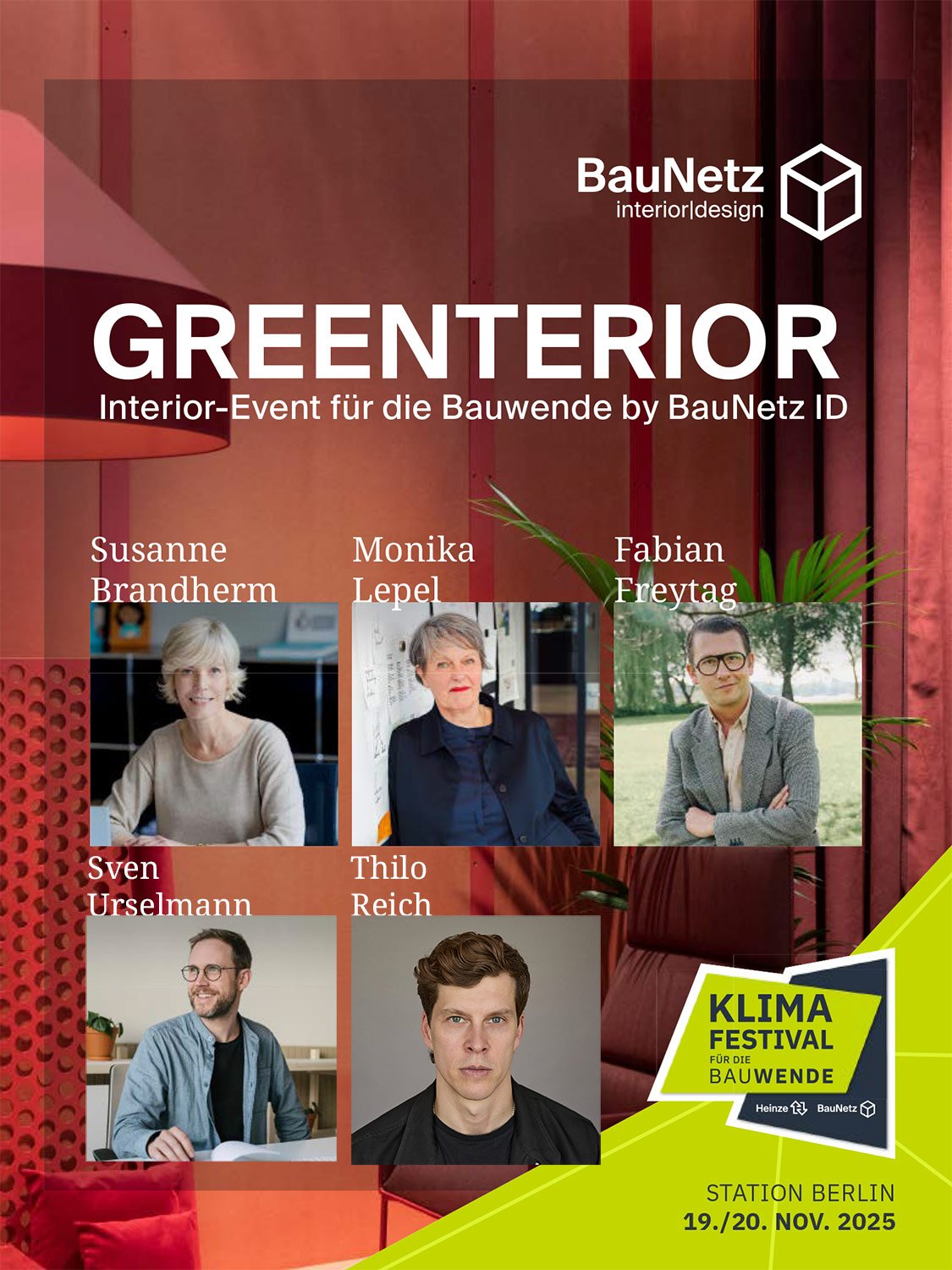

GREENTERIOR

Auftakt für das Sonderformat von BauNetz id beim Klimafestival in Berlin

Die Humanistin

Erste Retrospektive von Charlotte Perriand in Deutschland eröffnet

Aufbruchstimmung in Köln

Mit der idd cologne versucht der einstige Treffpunkt der internationalen Möbelindustrie einen Neuanfang

Werkzeugkasten der Möglichkeiten

Rückblick auf die Dutch Design Week 2025

Harmonische Kompositionen

Durchgefärbtes Feinsteinzeug als verbindendes Element im Raum

Green Office als Komplettpaket

Assmann gestaltet zirkuläre Arbeitswelten und nachhaltige Lösungen für die Zukunft

Bereit für eine neue Arbeitswelt

String Furniture bringt System in die Bürogestaltung

Der Funke springt über

Wenn Designerinnen schweißend ihren eigenen Weg gehen

Revival der verlorenen Formen

Besuch der Ausstellung Fragmenta in einem Steinbruch bei Beirut