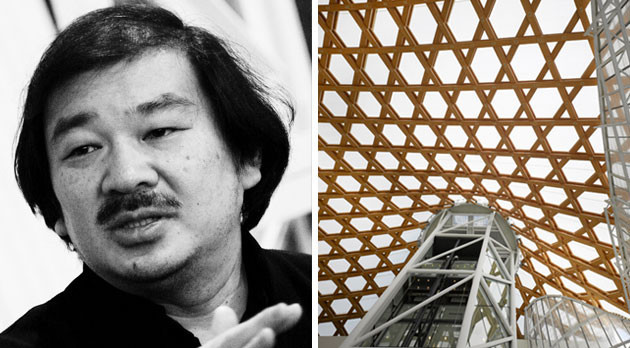

Shigeru Ban

1 / 9

Shigeru Ban hat die Architektur leicht gemacht. Geboren 1957 in Tokio, studiert er Architektur am Southern California Institute of Architecture in Los Angeles sowie an der Cooper Union in New York. 1982 bis 1983 sammelt er seine ersten beruflichen Erfahrungen im Büro von Arata Isozaki in Tokio und macht sich 1985 mit seinem eigenen Büro selbstständig. Kann er sich mit ersten Wohnbauten bereits einen Namen machen, gelingt ihm der internationale Durchbruch mit einem ungewohnten Material: Pappe. In Form von stabilen Rollen setzt er sie für die Konstruktion von Wänden, Dächern und tragenden Strukturen ein und konstruiert ganze Wohnhäuser und Pavillons bis hin zu Brücken aus dem leichten wie widerstandsfähigen Material. Bekanntheit erlangt Shigeru Ban nicht nur mit seinem Entwurf des japanischen Pavillon auf der Expo 2000 in Hannover, sondern ebenso mit der Gestaltung von Notunterkünften für die Opfer des Erdbebens in Kobe oder jüngst in Haiti. Im Mai 2010 wurde mit dem Centre Pompidou in Metz sein bisher prominentestes Gebäude eröffnet. Wir trafen Shigeru Ban in Metz und sprachen mit ihm über chinesische Hüte, überflüssige Fassaden und Alvar Aaltos Spuren.

Herr Ban, mit dem Centre Pompidou in Metz ist nun Ihr bekanntestes Bauwerk eröffnet worden. Sind Sie glücklich mit dem Gebäude?

Ja, sehr sogar. Aber ich bin auch traurig darüber, dass Professor Frei Otto nicht zur Eröffnung kommen konnte. Denn ohne ihn wäre dieses Gebäude nicht realisiert worden. Ich habe viel gelernt von ihm, als wir für die Expo 2000 in Hannover zusammengearbeitet haben. Wir sind seitdem nicht nur sehr gute Freunde geworden, sondern haben kontinuierlich weitere Projekte entwickelt. Bislang sind sie allerdings noch nicht umgesetzt worden.

Was Ihre Arbeit verbindet, ist die Rolle des Daches. Warum nimmt es für Sie eine so wichtige Stellung ein?

Weil für mich bei einem Gebäude das Dach immer wichtiger ist als die Wände. Denn ein Dach erzeugt bereits automatisch einen Raum. Viel entscheidender aber ist, dass ein Dach nicht nur Innen und Außen voneinander trennt wie eine Wand, sondern einen Zwischenraum zulässt – eine Art Entweder-oder. Diesen Übergang finde ich sehr spannend. Ich möchte mit meinen Gebäuden Innen- und Außen verbinden.

Das Dach des Centre Pompidou besitzt demnach eine vermittelnde Funktion, die das Haus mit seiner Umgebung in Verbindung setzt?

Ja, gleichzeitig ist das Gebäude aber auch eine Skulptur, die die Menschen anzieht. In viele Museen gehen nur Menschen, die sich bewusst für Kunst interessieren. Die Allgemeinheit hat dagegen oft Angst, einen verschlossenen Ausstellungsraum zu betreten. Anstatt einer Box habe ich ein simples Dach entworfen, unter das man aus allen Richtungen treten kann. Dessen Seiten bestehen aus gläsernen Wänden, die rund um das Foyer mit Garagentoren ausgestattet sind. Im Sommer können diese per Knopfdruck vollständig geöffnet werden. Der Übergang zwischen Innen und Außen wird somit fließend.

Also sind die Fassaden im Grunde überflüssig?

Ja, am liebsten hätte ich sie sogar weggelassen. Hinzu kommt: Ich bin ein fürchterlicher Designer und kann keine schönen Fassaden entwerfen. Also habe ich die notwenigen Funktionen des Museums in simplen Schachteln übereinander gestapelt und darüber ein Dach gesetzt. Seine Form hat sich quasi von selbst ergeben, da es die darunter liegenden Bauteile umfließt. Bis auf die einfachen, gläsernen Wände brauchte ich also überhaupt keine Fassade zu entwerfen (lacht).

Die Besonderheit des Pariser Centre Pompidou liegt in der Offenheit seiner Struktur. Inwieweit kann sich Ihr Museum verändern und an neue Nutzungen anpassen?

Einige Funktionen wie die Büroräume sind nicht veränderbar. Aber das Forum, die einzelnen Galerien und der Raum zwischen ihnen lassen sich flexibel bespielen. Die Flächen oberhalb der Galerien können für großformatige Skulpturen genutzt werden und werden gleichzeitig von dem großen Dach überspannt. Diese Art von offenen und gleichzeitig geschützten Galerien gibt es selbst im Pariser Centre Pompidou nicht.

Für leichte Irritationen sorgt derweil die Eröffnungsausstellung „Meisterwerke!“, die sich dem offenen Raumprogramm Ihres Museums gleich mehrfach entgegenstellte. Mit welchem Gefühl haben Sie das Gebäude betreten, als es nun in Betrieb genommen wurde?

Ich war an der Gestaltung der Ausstellung ja nicht beteiligt. Alles wurde von Laurent Le Bon und seinem Team entschieden. Doch ich bin sehr glücklich über die Inszenierung in der obersten Galerie, wo der Panorama-Blick auf die Stadt und die große Kathedrale erhalten wurde. Ich denke, dass haben sie sehr gut gemacht.

Aber das große Hauptschiff im Erdgeschoss wurde durch ein Labyrinth aus Stellwänden komplett zerstückelt. Darüber können Sie doch nicht glücklich sein...

Schmunzelt und schüttelt langsam den Kopf...

Verstehe, dann lassen Sie uns über das Konzept des Museums sprechen. Sie haben im Vorfeld ja mehrfach erwähnt, dass Ihnen ein chinesischer Hut als Vorlage für die Form des Daches diente.

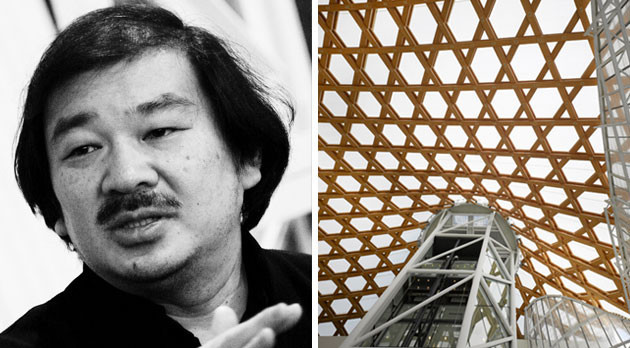

Ja, ich habe ihn vor zehn Jahren in einem kleinen Laden in Paris gefunden. Ich war sehr beeindruckt von seiner Struktur aus geflochtenem Bambus, die dreidimensional verformt wurden. Darüber lag eine wasserabweisende Schicht aus Papier. Im Grunde war sein Aufbau dem jetzigen Dach des Museums sehr ähnlich. Ich habe daraufhin mehrere Strukturen nach diesem Vorbild entworfen. Die nun umgesetzte Dachform war eines der Ergebnisse aus dieser Untersuchung.

Während der Planung des Museums haben Sie in einem temporären Büro auf dem Dach des Pariser Centre Pompidou gearbeitet. Hat Sie der Ort dabei beeinflusst? Schließlich haben auch Sie die technische Infrastruktur wie Lüftungsrohre an vielen Stellen sichtbar gelassen.

Das geschah eigentlich durch Zufall. Die Rohre sollten ursprünglich mit Verkleidungen überdeckt werden, aber dann reichte dafür das Budget nicht mehr. Die ursprüngliche Idee war also gar nicht, sie sichtbar zu lassen. Dennoch ist die Konstruktion des Daches klar erkennbar. Sie wurde übrigens von einer deutschen Baufirma errichtet – genauso wie damals die tragende Struktur des Gebäudes von Richard Rogers und Renzo Piano in Paris. Wenn man ein Centre Pompidou bauen will, muss man eine gute deutsche Baufirma anrufen (lacht).

Die Konstruktion des Daches haben Sie in Holz umgesetzt. Bekannt geworden sind Sie jedoch vor allem durch den Einsatz von Pappe.

Ja, aber Holz ist das schönste Material. Auch wäre Pappe nicht stabil genug, um eine derartige Struktur aus ihr zu errichten. Denn aus ihr können nur symmetrische und ebene Räume geschaffen werden und keine komplexen, dreidimensionalen Formen. Der Grund für den Einsatz von Holz lag also in der Geometrie der Struktur. Von seiner Beständigkeit hätte das Museum auch aus Pappe konstruiert werden können, die ebenso für permanente und nicht nur für temporäre Lösungen geeignet ist.

Wie kamen Sie eigentlich dazu, Pappe als Material für Ihre Gebäude zu benutzen?

Als ich 1986 am Ausstellungsdesign der Alvar-Aalto-Retrospektive im Museum of Modern Art in New York gearbeitet habe. Anfangs wollte ich dafür Holz verwenden, was schließlich auch sehr gut zu Aaltos Designverständnis gepasst hätte. Doch Holz wäre einerseits zu teuer gewesen und anderseits nach dem Ende der Ausstellung sinnlos auf den Müll geworfen worden. Also habe ich nach einem alternativen Material für Holz gesucht und in den vielen Papp-Rollen gefunden, die vom Drucker- und Faxpapier in meinem Studio übrig blieben und normalerweise immer weggeworfen werden. Dabei sind sie ein überaus stabiles Baumaterial, das Holz nicht nachsteht. So begann ich, Pappe für meine Arbeit einzusetzen.

Würden Sie sagen, dass Sie die Architektur damit ein Stück weit verändert haben?

Ich nutze ja keine neuen Materialien. Jedes Land hat eine Tradition, in der Architektur Papier zu nutzen. In Europa sind es zum Beispiel Tapeten, während in Japan ganze Wände aus Papier gefertigt wurden. Aber es stimmt: Bisher sind Pappe oder Papier noch nicht für die tragende Struktur eines Hauses verwendet worden. Ich interessiere mich allerdings auch für alle anderen Materialien und versuche, ihre Vorteile zu nutzen. Für die Notunterkünfte, die ich 1995 für die Opfer des Erdbebens in Kobe entworfen habe, habe ich isolierende Unterlagen aus Kunststoff verwendet. Alle meine Arbeiten sind eine Weiterentwicklung von vorherigen Projekten, deren Ideen und Erfahrungen ich untereinander kombiniere. Das Centre Pompidou in Metz ist sehr eng verbunden mit dem japanischen Pavillon auf der Expo in Hannover. Und auch den dortigen Übergang von Innen- und Außenraum habe ich bei früheren Projekten erprobt.

Den Übergang zwischen öffentlichem und privatem Raum, zwischen Innen und Außen haben Sie auch bei Ihrem „Curtain Wall House“ 1995 in Tokio umgesetzt, dessen Fassade aus einem riesigen weißen Vorhang bestand. Wie entstand die Idee, ein Textil als Fassade für ein Wohnhaus zu verwenden?

Weil ich nicht genügend Budget zur Verfügung hatte. Ich musste einen Schutz vor dem Sonnenlicht schaffen und auch eine Möglichkeit finden, um die Privatsphäre der Bewohner zu schützen. Eine Vorhangfassade, wie sie Mies van der Rohe entwarf, konnte ich mir nicht leisten. Also habe ich nur einen Vorhang verwendet. Ich habe mit meiner Arbeit im Grunde nichts Neues erfunden. Ich verwende nur bestehende Systeme auf etwas andere Weise. Ich bin kein Erfinder. In einem anderen Zusammenhang bekommen die Dinge einen anderen Nutzen. Ich entwerfe keine Fassaden, sondern Funktionen. Wenn ein Problem gelöst ist, ergibt sich die Fassade automatisch.

Flexibilität haben Sie auch im Jahr 2000 bei einem Privathaus im japanischen Saitama umgesetzt. Die Schlafzimmer des „Naked House“ sind als rollbare Boxen organisiert, die nach außen ins Freie gefahren werden können. Auch hier haben Sie die Trennung zwischen Innen und Außen über die Funktionen des Wohnens aufgelöst.

Der Wunsch der Bewohner war es, viele Gäste einladen zu können. Auf einem begrenzten Raum ist dies zwar nicht einfach, aber dennoch möglich. Denn man braucht all die einzelnen Schlafzimmer in diesem Moment nicht. Erst recht, wenn die Kinder irgendwann ausziehen und ihre Zimmer lediglich als weiterer Stauraum genutzt werden. So entstand die Idee, einen großen durchgehenden Wohnraum zu schaffen anstatt vieler ungenutzter Schlafzimmer. Diese Art der Veränderlichkeit findet sich in vielen meiner Arbeiten. Ich möchte ein Haus so flexibel wie möglich machen – nicht nur in Bezug auf die unterschiedlichen Lebensphasen, sondern ebenso auf die jeweiligen Jahreszeiten. Das Leben verläuft im Sommer schließlich anders als im Winter. Die Architektur sollte darauf reagieren und sich zu ihrer Umgebung öffnen können.

Welche Rolle spielt der Aspekt von Nachhaltigkeit in Ihrer Arbeit?

Ich weiß nicht, was grüne Architektur ist. Ich möchte lediglich keine Materialien verschwenden. Das ist alles, was ich mache. Darum benutze ich die Worte „Nachhaltigkeit“ oder „Ökologie“ nicht, weil sie eine sehr durchsichtige Strategie geworden sind. Natürlich ist es ein wichtiger Aspekt, über die Umwelt nachzudenken. Aber ich möchte ihn nicht als eine bewusste Strategie benutzen. Wenn er Teil meiner Arbeit geworden ist, dann eher durch Zufall.

Vielen Dank für das Gespräch.

Links

Shigeru Ban Architects

www.shigerubanarchitects.comMehr Menschen

Sanfte Radikalität

Fabian Freytag über sein neues Buch, das Regelbrechen und die Magie Mailands

Das Gute trifft das Schöne

Interview über die Kooperation von Arper und PaperShell

Der Design-Rebell

Nachruf auf den Gestalter Gaetano Pesce

Ein Designer in olympischer Höchstform

Mathieu Lehanneur im Gespräch

„Ein Schalter ist wie ein Uhrwerk“

Ein Gespräch über die Gira-Produktneuheiten mit Jörg Müller

„Alle am Bau Beteiligten haben Verantwortung“

Ein Gespräch über nachhaltiges Bauen mit Lamia Messari-Becker

Zwischen Euphorie und Askese

Studiobesuch bei Karhard in Berlin

Die Storyteller von Södermalm

Studiobesuch bei Färg & Blanche in Stockholm

New Kids on the Block

Interior- und Designstudios aus Berlin – Teil 2

„Wir müssen uns nicht verstellen“

Atelierbesuch bei Studio Mara in Berlin-Charlottenburg

New Kids on the Block

Interior- und Designstudios aus Berlin

Neue Talente

Die wichtigsten Newcomer*innen des deutschen Designs

Für die Schönheit des Planeten

Ein Gespräch über nachhaltige Möbel mit Andrea Mulloni von Arper

Puzzle für die Wand

Interview mit Paolo Zilli, Associate Director bei Zaha Hadid Architects

In Räumen denken

Vorschau auf die Boden- und Teppichmesse Domotex 2024

„Wenn man sich vertraut, kann man Kritik annehmen“

Muller Van Severen im Gespräch

Conceptual Substance

Zu Besuch bei fünf crossdisziplinär arbeitenden Studios in Berlin

„Ich betrete gerne Neuland“

Ein Gespräch über Akustik mit der Architektin Marie Aigner

„Mich interessiert, wie die Dinge im Raum wirken“

Peter Fehrentz im Interview

Sinn für Leichtigkeit

Das Designerduo Patrick Pagnon & Claude Pelhaître im Gespräch

Experimentierfreudiges Duo

Im Designlabor von Niruk

Perfekt im Griff

Jan Karcher von Karcher Design im Interview

Eine widerständige Frau

Studiobesuch bei der Designerin Karen Chekerdjian in Beirut

Der stille Star

Nachruf auf den Mailänder Gestalter Rodolfo Dordoni

Das Beste aus zwei Welten

Jungdesignerin Anna Herrmann im Porträt

Klasse statt Masse

Urlaubsarchitektur-Gründer Jan Hamer im Gespräch

„Der Prozess wird zum Echo“

Katrin Greiling über die Arbeit mit gebrauchtem Material

„Bugholz ist eine Diva“

Designer Marco Dessí über den Polsterstuhl 520 für Thonet

Material matters

Bodo Sperlein und seine Entwürfe für den gedeckten Tisch

Der Geschichtenerzähler

Ein Gespräch mit dem Pariser Innenarchitekten Hugo Toro